鋸(のこぎり)

のこぎりは材木を切断する道具です。

その用途によって様々な種類があります。

爺が木工を始めた頃は「鋸」は切れ味が悪くなると、研磨屋さんに出して研いでもらっていたものです。

今では使い捨ての鋸が全盛となっているようです。

道具屋さんも廃業されることが多くなり、少し寂しく感じます。

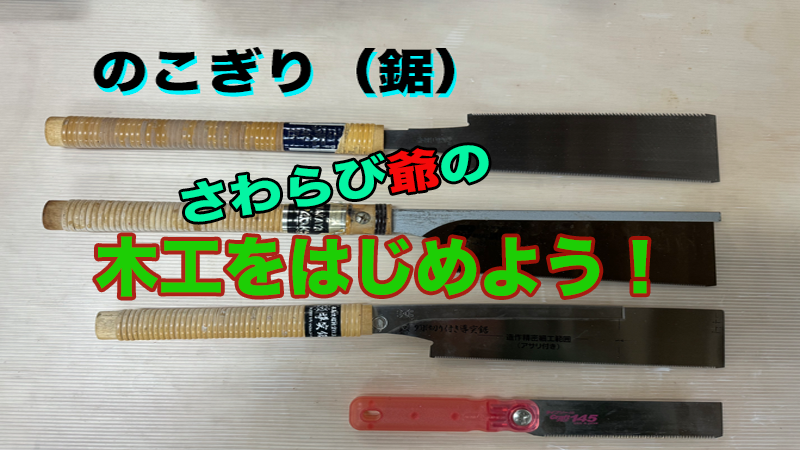

【両刃のこぎり】 (下図1番上)

一般的なものは「両刃鋸」と呼ばれるもので、誰もが持っている「のこぎり」のイメージに一番近ものだと思います。

普通、鋸には「あさり(あざり)」があります。

これは、鋸身の厚さに対して1.5〜1.8倍になるように鋸刃の1枚1枚が順番に左右に振ってあることをいいます。

この「あさり(あざり)」がとってあることで切削に伴う鋸の摩擦が緩和されたり鋸屑が掻き出されたりするものです。

試しに優しく鋸刃を指でつまんでみてください。(強くつまんじゃだめですよ。ましてやスライドさせたりしたらキズバンのお世話になります。)

指先に「あさり(あざり)」があることを感じてもらえると思います。

刃の荒い方が縦引き用で材木を繊維方向に切る時に使います。

もう一方の細かい刃の方は横引き用で、木材の繊維方向に対して横方向に切断する時に使います。

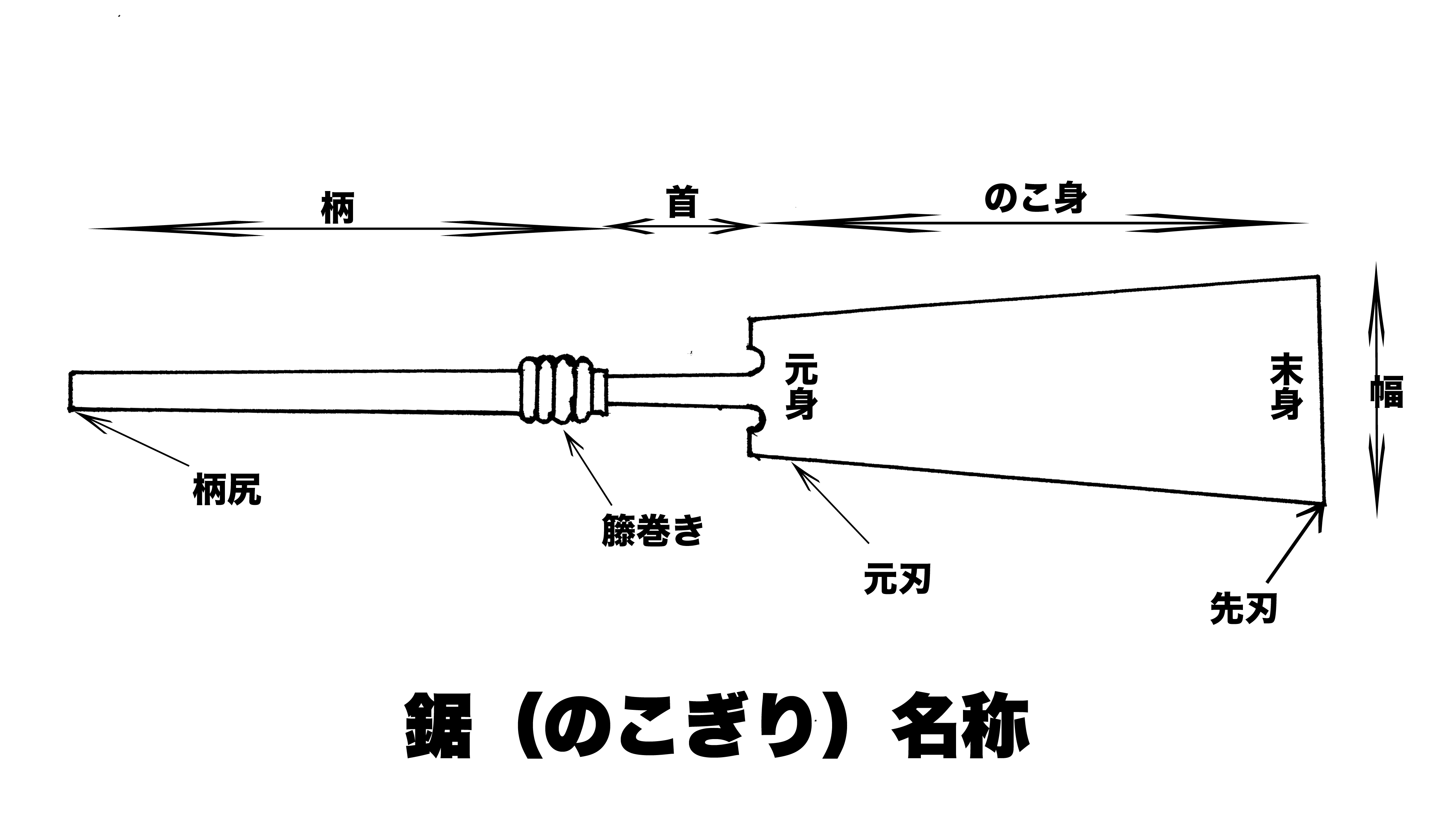

鋸の寸法は「のこ身」の長さで表示します。(例:9寸とか270㎜とか)

【胴付きのこぎり】(下図2番目)

「両刃鋸」の横引き以上に細かい刃が付けてあります。

「のこ身」が非常に薄いので鋸引き時に曲がりやすい欠点を補うために「背金」と言われる金具で補強してあります。

この、「のこ身」の薄さこそが特徴で、精密な鋸引きにもってこいとなっています。

ごく小さめな「あさり(あざり)」が付けてありますが、ほとんど感じないかもしれません。

それ故に、緻密な作業向きとなっていて、ホゾ加工や組み手加工に用いられます。

【ホゾびきのこぎり】(下図3番目)

「ホゾびきのこぎり」はホゾ加工や組み手加工の縦引きに使う鋸です。

本来は「縦引き用の刃」あるいは「ばら目」の細かい刃のものです。

一般的な「胴付きのこぎり」より「のこ身」が若干厚くなっています。

下図3番目の鋸は純然たる「ホゾびきのこぎり」ではありませんが、爺の工房では 「ホゾびきのこぎり」として使っています。

一般的な「胴付きのこぎり」より少し厚めの「のこ身」であり、「あさり(あざり)」も大きめだからです。

【「あさり(あざり)」の無いのこぎり】(下図4番目)

正式には何と言うのか知りません。

「ダボ埋め」をする時などに「あさり(あざり)」の無い鋸は重宝します。

切断面にピタっと当てて鋸引きすると、ほとんど仕上げる必要も無いくらい

です。

また、仕上げ面にキズを付けないということも利点となっています。

他にも…

【あぜびきのこぎり】

「あぜびきのこぎり」は主に溝を作る時に用いる鋸です。

刃は「弧」を描くような形状です。

爺は使っていません。

理由はルーターなどで、より精密な溝加工が出来るからです。

【回し引きのこぎり】

曲線を挽く鋸です。

これも爺の工房では使っていません。

どうしても曲線を手で鋸挽きしたい時には、「弓のこ」を使います。

こちらはDIYショップなどでも安価で販売されていると思いますので、必要に応じて購入もアリかもしれません。

のこぎり使いのコツについて

鋸使いに慣れていない人を見ていて、一番感じることは材料をしっかり固定しないで鋸を挽くことです。

よく切れる鋸としっかり固定された材料が揃うだけでも、不要なチカラが入らずに正確な切削ができるものです。

材木をクランプなどでしっかり固定することを試してください。

鋸に限らず刃物がしっかりと切れると、正確な加工に繋がります。

(よく切れない刃物は木が切れないで息が切れます。(笑))

次に、挽き始めには特にチカラで鋸を押さえ込まず、優しく正確に往復させてください。

特に挽き始めが大切です。(これが1番のコツかもしれません。)

墨線(白書き線)と鋸の厚みを意識することも肝要です。

間違えても墨線の内側に入り込まないように、また、鋸は(角度のある加工以外は)しっかりと材に対して垂直方向に直角に鋸をいれられるように練習しましょう。

回数を重ねるだけ上達があります。

Let’s try!

コメント