爺が最初に加工した木製品は?

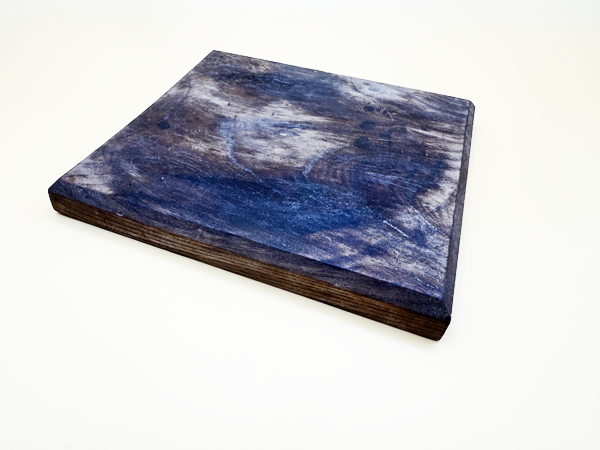

図-1

今から40年ほど前になりますが、爺は数年間のサラリーマン生活を送ってから、当時隣市にあった県立の「高等技能学校」へ入校しました。

自動車整備課・縫製課・ビジネス課(当時、ワードプロセッサーが脚光を浴びていた時代でした)に加えて、「木工課」がありました。

爺は「木工課」に入校しましたが、いずれも1年間の習業期間だったと記憶しています。

クラスメートはほとんど定年後の方々で、20代後半の爺は特異な存在だったものです。

先生は、県職でありましたがとても熱心な方で、既に亡くなっておられますが、本当に色々と教えていただきました。

この「Y先生」との出会いが、単に木工の師匠であるだけでは無く、爺にとって大きな幸運であったと今でも感謝をしています。

さて、そこでは大工道具や電動工具・電動機械の理論(座学)と実習授業がありました。

一通りの手道具の座学が終了し、いよいよ実習という段階に来た或る日のことです。

Y先生が「ただ木を削っているだけでは面白くないので、明日からは平鉋と面取り鉋を使って「鍋敷き」を作ってみましょう。」「材料は持ち込みでも良いですし、無い人は学校のものを使っても構いません。」とおっしゃいました。

爺は学校の教材である「ラワン材」はあまり好きではなかったので、自宅にあった「神代欅」の木片で挑戦することにしました。(怖いもの知らずですね)

それが図-1の画像です。

おそらくは、爺が自分自身で本格的に加工した最初のものが、この「鍋敷き」だったのだろうと思います。

なんの工夫も無いもので単なる正方形、今では平面も崩れて反ってしまい、焦げ跡や凹みもあり油汚れも多く、薄汚くなっています。(歴戦の勇士といったところですね)

それでも、現役で活躍していて、鍋料理の時にはテーブルの上で役立ってくれています。(40年近くもです!)

先日、夕飯に「湯豆腐」が出た時に、久しぶりにマジマジと見ることとなり、懐かしい様々な思い出がフワフワと湧き出てきました。

これまでも円形の鍋敷きなど、その時々にいくつか自家用に作って来ましたが、なぜか現存しているのは、これだけになってしまいました。

そこで、今回はいくつかの「鍋敷き」を作ってみることにしました。

超初心者の方でも僅かな材料と簡単な手道具だけで実用品が作れます。

木工の基礎、寸法・平面出し・面取りだけで出来てしまいます。

挑戦してみませんか?

今回は、ちょっと変わり種の鍋敷きの紹介をしてみます。

チャレンジ精神のある方は、自分なりの工夫を加え、是非挑戦してください。

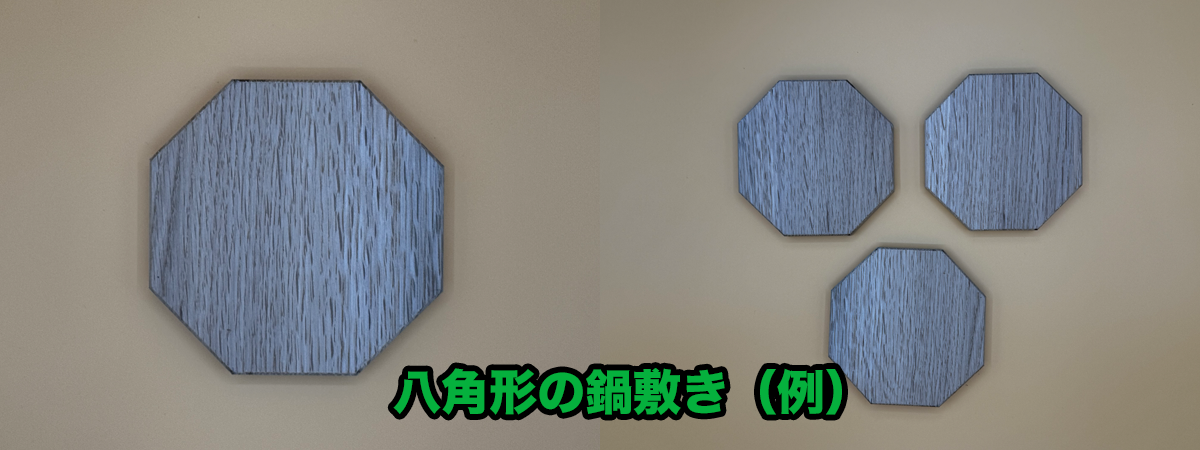

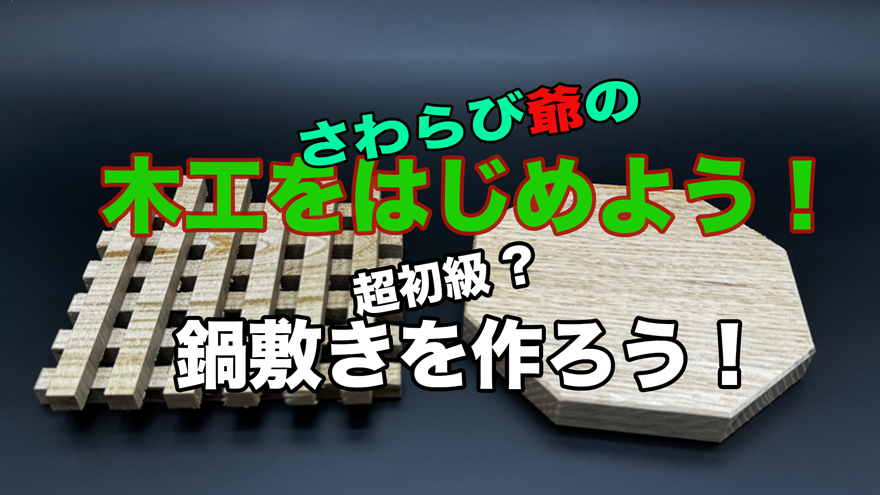

八角形の鍋敷き(例)

図-2

これまでも「鍋敷き」「コースター」「何かの下敷き」を作ってきました。

円形のものが多かったと思います。

円形の加工については過去記事 【円形(丸型)を作るには】を参考にして挑戦してみてください。

今回は爺の初号機?!の正方形では余りにも芸がないので、「正八角形の鍋敷き」にしてみました。

小さめのものを作れば「コースター」としても使えると思いますし、大きめに加工すれば、「鉢物の下敷き」にも使えると思います。

板の厚みや大きさなどの寸法は、実際に使う場面を想定し、決定してください。

「鍋敷き」にしろ「コースター」にしろ「何かの下敷き」に使うにしろ、形状や寸法は作る前にしっかりと考察する必要があります。

「鍋敷き」に関して言えば、熱をテーブルなどに伝えない程度の厚みと鍋を支える充分な大きさが必要です。

「コースター」や「何かの下敷き」でも、用途に応じたデザインや寸法があると思います。

厚みを一定に加工できるのであれば、成形されたものではなく、自然の形を使うのも一興だと思います。

さて、「八角形の鍋敷き」です。

(以下、手道具での説明です。実際に爺の最初の「鍋敷き」は全て手道具で時間をかけて完成させました。電動工具など使える方は適宜読み飛ばしてください。)

厚みなど寸法が決まったら、まず仕上がり予定寸法よりやや大きめの正方形を切り出してください。

次に鉋を使い、板の平面を出します。

手押し鉋があればアっという間なのですが、手道具の鉋でも充分可能です。

(これだけでも口で言うほど簡単ではありません。時間をかけて楽しみながらやりましょう。)

次に厚みを一定にします。

鍋が傾いてはいけませんものね。(笑)

先に出した平面から「け引き」を使い板の外周に厚みの墨線を入れます。

「け引き」については過去記事 【誰にもわかる「け引き」の使い方】

を参考願います。

「け引き」墨線の厚みになるように鉋掛けします。

これも自動鉋があれば、あっという間の作業ですが、一つひとつの作業の積み重ねを学ぶのは、決して無駄にはなりません。

特に趣味で木工をなさる方は、このような作業を楽しんで噛み締めましょう。

厚みが決まれば、次は正確に正方形となるようにほんの少し大きめに(鉋の削り代を残して)鋸で切り落とします。

鉋を使い、正確な正方形に仕上げます。

次に正八角形に仕上げます。

正八角形の墨入れは「差金」を使います。

過去記事 【誰にもわかる「さしがね」の使い方】

中の(7)正八角形の墨入れを参考願います。

墨線よりほんの少し大きめに(鉋の削り代を残して)鋸で八角形に切り落とします。

鉋を使い、正確な正八角形に仕上げます。

形はこれで出来上がりです。

面取りを行い、「正八角形の鍋敷き」の完成です。

正八角形にこだわらないのであれば、正方形の四隅を任意の大きさで切り欠くデザインもあっていいと思います。

用途に合わせデザインすることと、そのデザインに仕上げる技術を養いたいものですね。

経験を積むことで、段々と技術の幅が広がるのも木工の楽しみです。

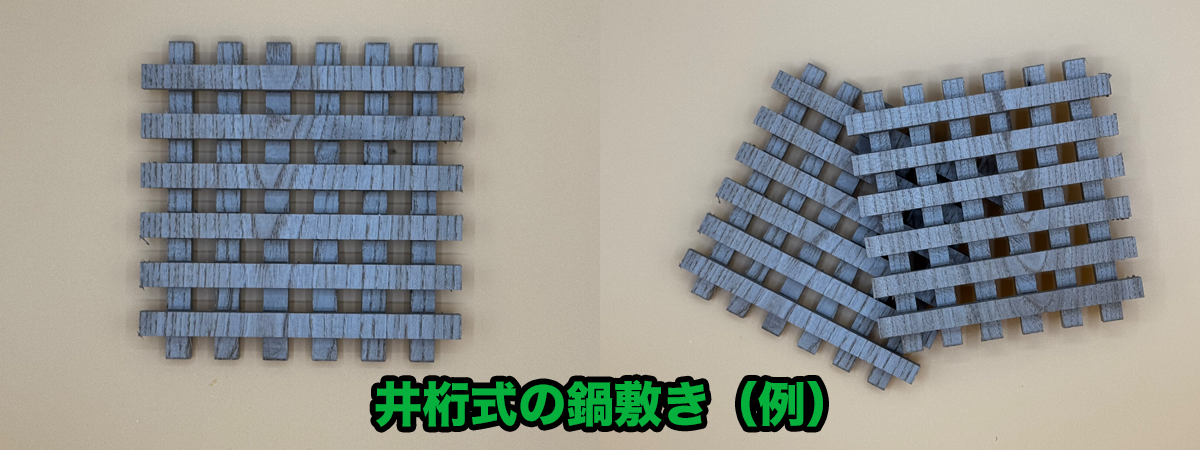

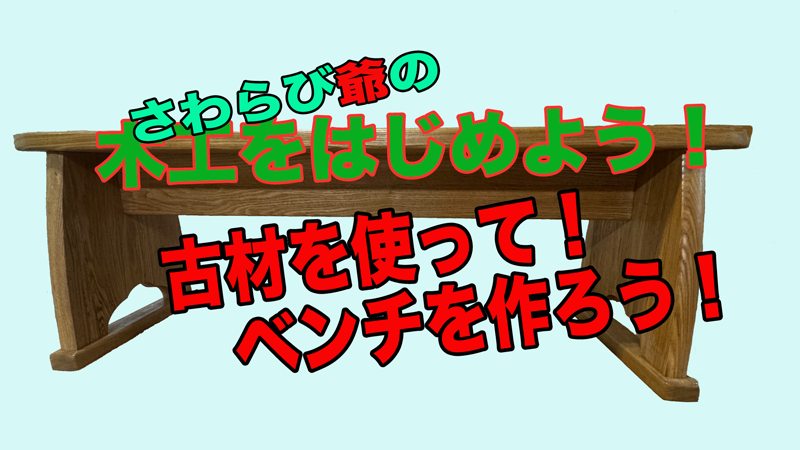

井桁式の鍋敷き(例)

図-3

上図(図-3)をご覧ください。

画像では分かりにくいかもしれませんが、これは一枚の板から出来ています。

桟を組んで作ったものではありません。

よく見ると、木目が連続しているのが分かると思います。

今回、「鍋敷き」の作り方を紹介しようと思い、何か斬新な製作方法は無いものか?と考えて作ってみました。

結論から言うと、手間をかけた割には失敗の部類に入るものとなりました。

これを作るのであれば先ほど書いたように、桟を組んで作るべきでした。

その理由が分かりますか?

材木は縦方向と横方向では強度が全く異なります。

この「井桁式の鍋敷き」は、使い込むうちに木端方向のものがポロりと欠け落ちると思われます。

良いアイディアだと思ったのですが、自己満足で終わりそうです。

失敗も成功に繋がると思い、敢えてお見せしたものです。

実際にやってみることの大切さですね。

ただ、デザインとしては可能性を秘めていると思います。

桟などの組み木で「鍋敷き」「コースター」「何かの下敷き」を作ることは有効な方法のひとつだと考えます。

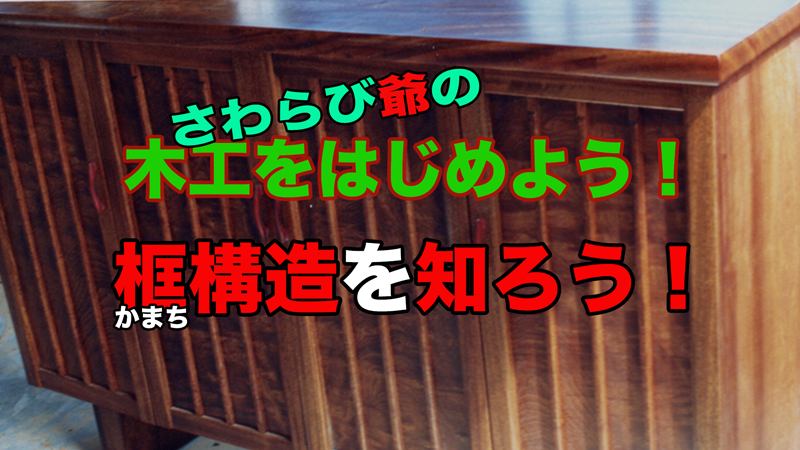

ダッジオーブン用の鍋敷きを作ってみる

この記事の最後に「ダッジオーブン用の鍋敷き」を紹介します。

実は、「鍋敷きを作ろう!」という記事を考えた時に、1番やってみたいと思ったものです。

爺がキャンプする時にはLODGE社のスキレット&カバーのセット(鋳鉄の深い目の片手鍋と同じく鋳鉄の蓋にもなるフライパンがセットになっているもの)とダッジオーブンは必ず持って行きます。

ダッジオーブンに関しては人数によって、8インチか12インチを選びます。

鋳鉄の鍋類は当然のことながら重く、特にLODGE社のダッジオーブンは、底に脚が3本付いていて(脚の無いメーカーのものもありますが)置き場所に困るということを繰り返して来ました。

テーブルの上に置こうとする度に、次回こそ専用の鍋敷きを作ってこようと思うのでした。

その条件として…

1. キャンプ道具と一緒に持ち運びするので、分解してコンパクトに持ち歩けること。

2. セッテイングし易く、重いダッジオーブンを安心して載せられること。

を考慮しました。

デザインとしてはイマイチですが、試作品としての機能はソコソコ合格点じゃないかと思っています。

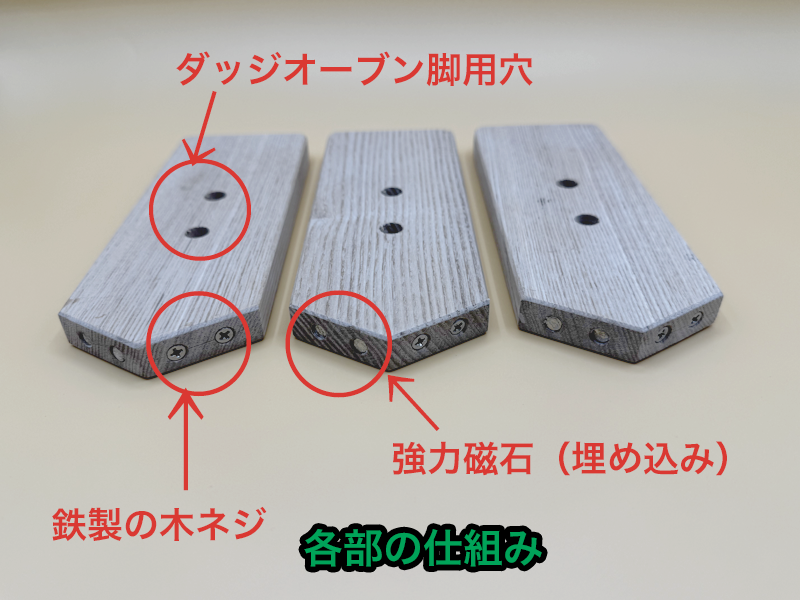

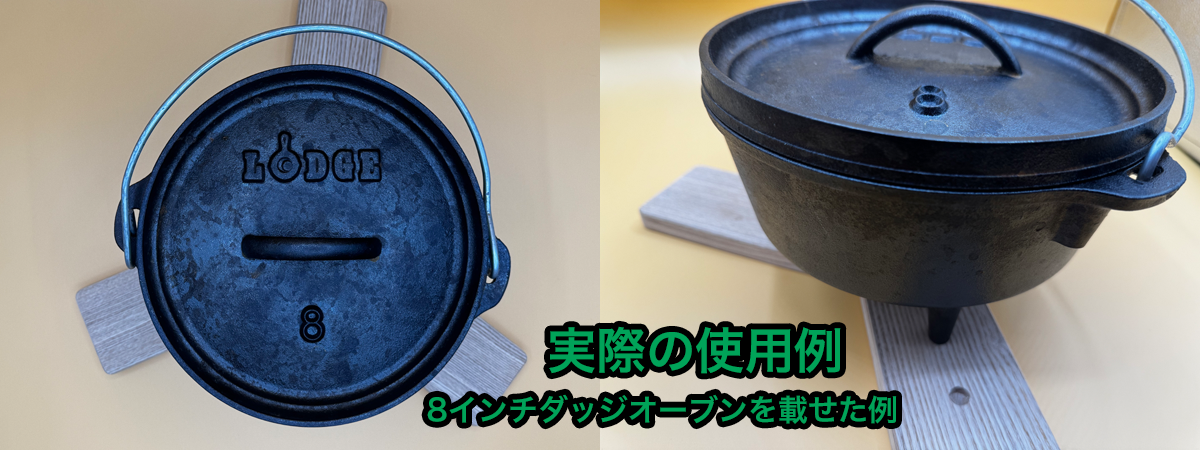

図-4

図-4が今回の試作品です。

三方にある脚がピタリと収まり、ズリ落ちる心配が有りません。

アリ組にして組み立て方式にしようかとも思いましたが、置くだけで瞬時に使えるようにと、「百均で」求めた「強力磁石」とサビに強いコーティングを施した「木ネジ」を使う構造にしました。

図-5

図-5がその仕組みです。

とても単純な構造ですので分かりやすいと思います。

同じものを3個作り、磁石でくっつけて組み立てます。

組み上がったものが、先ほどの図-4になります。

図-6

図-6は実際にダッジオーブンを載せてみたものです。

しっかりと安定していて、次回のキャンプでは活躍間違いなし!と自負しています。

LODGE社でこのアイディアを買っていただけないものでしょうか?(笑)

但し、デザインについてはもっと考慮すべきかと考えます。

実際に使ってみて、更なる完成を目指したいと思います。

簡単に作れるけど、工夫できる要素の大きな「鍋敷き」「コースター」「下敷き」を皆さんも作ってみませんか?

Let’s try!

コメント