前回のつづきから

前回の記事では大雑把に額縁作りの工程を書きました。

今回からは、実際に順を追って説明していきたいと思います。

加工そのものは、それぞれの持っている道具・工具や環境が異なるので、全ての方法には言及しません。

実際に作ってみようと考えている方は、手持ちの道具などを考慮して、工夫してみてください。

工夫をしても、どうしても叶わないのであれば、必要な道具を購入してください。

道具や技術を「借りる」ということもあってもいいかもしれません。

これまで、解説してきた、基本的な道具・工具は将来的にも使えます。

無駄にはならないので、今後も楽しみたいと思うのであれば、計画的に揃えるのも悪くは無いと思います。

さて、前回の宿題として、自分の作る額縁は決まったでしょうか?

もし決まったのであれば、その寸法を自分なりに決めて、簡単でいいので図面を書いてみましょう。

前回、「爺の作った色紙額」として書いた、あの程度で充分です。

図面が描けたなら、必要な材料を調達してください。

それでは、前回の工程に沿って、少しずつ進めていきましょう。

工程を進める

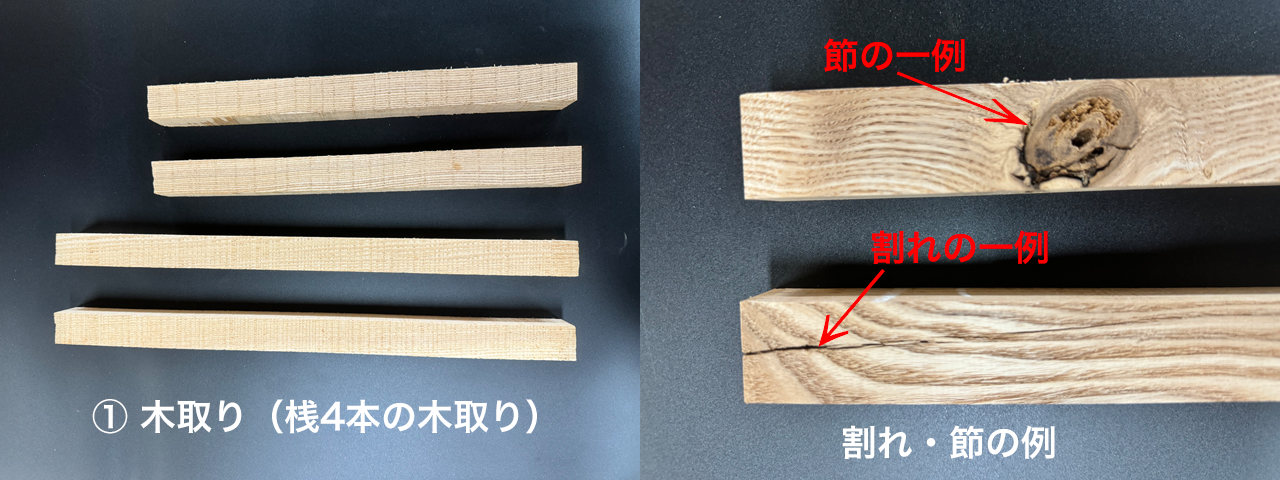

木取り

額縁の桟を木取る時には、できるだけ目の通った柾目が良いと言いました。

桟で組み立てることから、それぞれの桟が、後に歪んだりすることを避けたいと言うのがその理由でした。

とは言え、材料には制約もあり、なかなか思うようにならないこともあるでしょう。

上図は、今回の記事のため、爺が木取りをしたものと、節や割れの一例です。

節や割れが絶対にいけないと言っているのではありません。

ものによっては、何とも言えない良い趣になることもあります。

「適材適所」でお願いします。

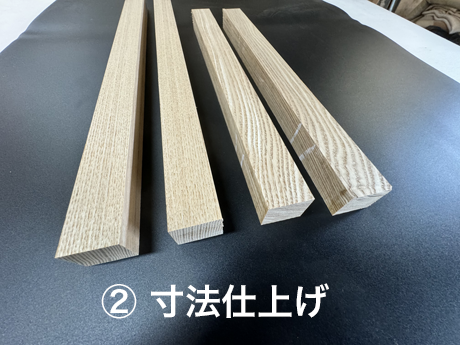

寸法仕上げ

今回の額縁は27×30×321(351)の桟が2本と27×30×292(322)の桟が2本でした。

長さはそれぞれ30㎜程度の余裕をみて( )内寸法で仕上げました。

手道具(鉋や鋸)での作業をする方は、寸法だけではなく、それぞれの面がちゃんと直角(90度)になっているか、それぞれの面が平面になっているかも確認してください。

手間暇はかかりますが「最初が肝心」と言いますので、慌てずに一つ一つ確実に作業していきましょう。(締切はありません(笑))

溝切り

ここまで出来ましたら、いよいよ ガラス・絵・裏板などが納まる溝切りをします。

手道具だけでということだったら、「け引」で墨線を入れ「鉋」や「鑿」で時間をかけて加工する方法もあります。

できれば、「ルーター」か「トリマー」を使う方が美しく仕上がるだけでは無く、効率もとても良いです。

比較的安価で小型の「昇降盤」(丸鋸を逆さにして固定された定盤付きの木工機械です)もヤフオクなどでみかけます。

予算に合い、程度の良いものなら、入手するのも良いかも知れません。

今回のような材の端に溝切りする時には、1番だと思います。

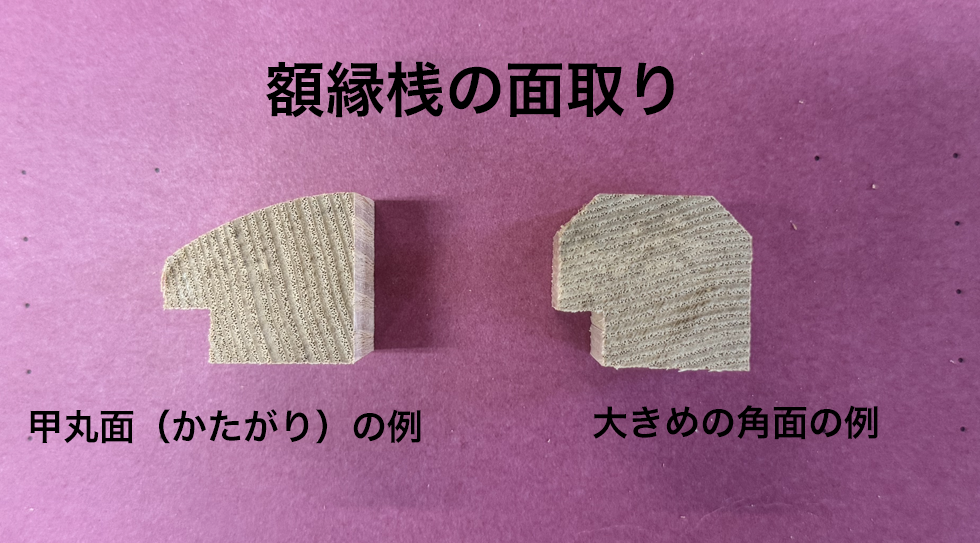

面取り

上図は今回解説のために作ってみた額縁の「面取り」例です。

左側は「甲丸(片流れ)」で、右側は大きめの「角面」をトリマーでとったものです。

少し技術のある方は前者に挑戦してみるのもいいですし、そうで無い方は後者でも それなりの額縁ができると思います。

例では内外共同じ大きさの角面になっていますが、大小をつけると、また違った表情になります。

額の表情は この面取りや桟の幅・高さなどで大きく変わります。

それも勉強です。

いきなり作り始めるのでは無く、デザインも楽しんでください。

Let’s try!

追記:額縁作りの途中ですが、しばらく仕事が忙しくなります。

次回は8月中旬になるかもしれません。

ここまでの過程を楽しんでください。

次回まで ごきげんよう!

【関連記事サイト】

「額縁を作ってみよう!(1)」

「額縁を作ってみよう!(2)」

「額縁を作ってみよう!(3)」

「額縁を作ってみよう!(4)」

コメント