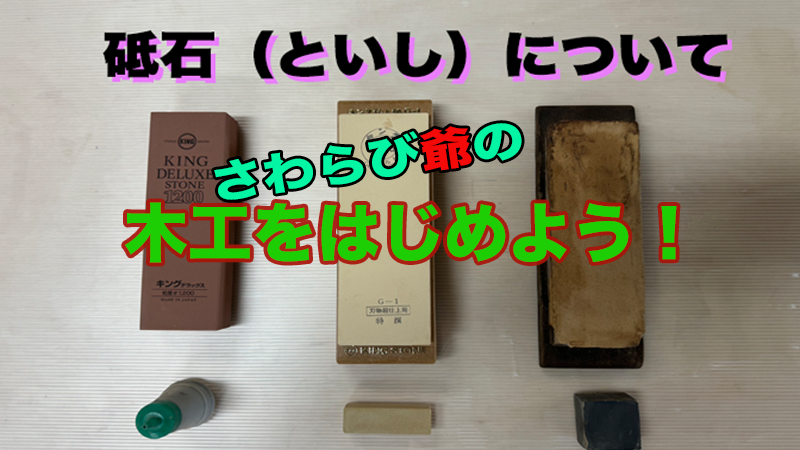

砥石とは

刃物を研磨するために用いるものです。

天然の石を適宜に切りとったものを「天然砥石」といい、高価で時代と共に段々と入手が困難になってきています。

他方で石の細かな粒子を人口的に生成したものを「人造砥石」といいます。

「天然砥石」と比べると安価ですし、どの部分も均一な質で仕上がっていると思います。

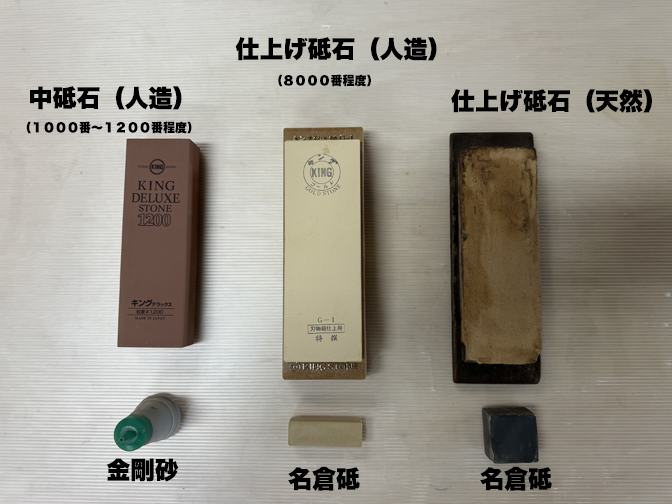

普通に木工をするのであれば「人造砥石」の「中砥石」と「仕上げ砥石」があれば充分だと思います。

刃物の裏押しや刃こぼれを治す時には、「金砥石」と※「金剛砂」(こんごうしゃ)を使うとよいと思います。

製品として金剛砥石というものも販売されています。

一気に多くの研磨を行うということであれば、円柱状の人造砥石を電気で回転させて使う、回転砥石が便利です。(潤沢な予算のある方にオススメです。(笑))

※金剛砂とは…ケイ酸塩と呼ばれるマグネシウムや鉄、マンガン、カルシウ

ムなどを含む化合物で構成された研磨剤です。

荒砥石・中砥石・仕上げ砥石(合せ砥石)

(1)荒砥石

文字通りですが、刃こぼれの修復や裏だしなど、大きく研ぎ出す必要のある時に用います。

鉋(かんな)や鑿(のみ)を使う時には常用するものではありません。

(2) 中砥石

荒砥石で研いだあとや、普段に切れ味の落ちた鉋(かんな)や鑿(のみ)の刃を研磨する時に使います。(1000番から1200番程度がいいと思います。)

(3) 仕上げ砥石(合せ砥石)(8000番〜)

中砥石で研ぎ終えたものや、ほんの少しだけ研ぎ出したい時に使います。

これも文字通り「仕上げ」のための砥石です。

年季の入った大工さんなどは「合せ砥石」(あわせど)といわれることが多いです。

砥石をつかうコツ

・ 鉋(かんな)や鑿(のみ)の刃を研げるようになれば、木工をする者として一人前と言っていいと 思います。そのくらいに「刃物研ぎ」は熟練を要する作業のひとつです。最初のうちは補助器具を使っても良いと思います。

・ 砥石は直接置くことの無いようにしてください。砥石が動かなくなるように台を自作してください。水に浸しっぱなしにしないでください。使う前にたっぷりと水を吸うように数分から10分程度水に浸けてから使ってください。特に冬場など、絶対に水に浸けっぱなししないでください。

・ 刃物研ぎの基本は刃先の角度をピシっと決めることです。初めのうちはどうしても刃表が「かまぼこ状」になってしまう傾向があります。刃裏の刃先も平面が出しにくいと思います。諦めずに何度もやっていれば自然とコツが掴めます。研ぎ始めから研ぎ終わりまで一定の角度を保つこと。チカラを入れすぎないことも重要なコツです。

・ もうひとつ大事なことがあります。 それは、砥石面を常に平面に保つことです。図にあるように、特に仕上げ砥石では「名倉砥」を使い砥石の平面を常に保つことが要となります。中砥石に関しても同様ですが、こちらは中砥石を二つ持っていて、使用後にお互いを擦り合わせる習慣を持つといいと思います。平面が出たら吸い付くような感触が伝わります。

・ 繰り返しになりますが、刃物研ぎができれば一人前と言われるほど、難関な作業ではあります。しかも避けては通れない作業です。間違いなく徐々に上達していきますので、諦めずに頑張りましょう。

Let’s try!