箱物を作ると、場合によっては棚板の加工が必要になってきます。

今回は、棚板について考察してみます。

棚板の種類について

棚板の種類は大きく2種類に分類できます。

固定棚と可動棚です。

固定棚についての解説は必要ないかもしれません。

側板や仕切り板のように「棚板」そのものをホゾ組みして加工し、必要な位置に収まるように組み立てることになります。(言うだけでしたら なんでも簡単ですけどね。(笑))

固定棚の注意点を強いてあげるとすれば、棚板の厚みがあることで上下の空間が思い通りに確保されているかどうかや、ホゾの構造で狙った通りの位置に組み上がるかどうかの2点に注意することだと思います。

制作前にしっかりと図面を書き、確認しておくことで、これらのミスは防げると思います。

組み立てた後では棚板の位置変更は出来ませんものね。

1点目の棚板の厚みに関しては、全体の大きさから逆算して設計してくると棚板の厚みをうっかりすることがあるかもしれません。

棚板数の変更がある時なども同様に注意が必要となります。

また、棚板の厚みを決める時には 棚板厚み≦仕切り板≦側板厚み という大原則があることを覚えておけば、収まりも良くなります。

2点目の棚板の位置については、ホゾ組みの仕口が胴付きホゾなのか片胴付きホゾなのかによって、ホゾ穴位置をおさえておく必要があります。(棚の仕上がり位置とホゾ穴の位置の関係を把握しておきましょう。)

実は、この二つの注意事項は可動棚でも共通してしっかりと押さえておく必要があるものです。

さて、小さな箱物の場合、可動棚を作る機会は余りないものだろうと思いますが、本格的な本棚・食器棚・キャビネットを作ると、どうしても可動棚の必要が出てきます。

爺の工房では可動棚は「棚受けダボ」という金具を使っています。

詳しくは後ほど解説したいと思います。

[]木工房を構えているので、本棚・食器棚・キャビネットの本体は「木」で作っています。

ただ棚板に関しては、これまで全てが木製ではありませんでした。

過去の仕事では店舗の「ショーケース」などで、「ガラス」の棚板を使ったことがありましたし、変わり種としては「レジン」や「プラスティック」などを使ったこともありました。

棚板材料がどんなものでも基本的には同じだと思います。

今回は棚受けダボを使った可動棚を中心にして解説します。

棚受けダボについて

図-1

上図をご覧ください。

一般的に「棚受けダボ」と言われるものです。

「オス」と「メス」から成っています。

爺の工房では直径12㎜のものと9㎜のものを多用しています。

棚板の大きさや棚板にかかる重量を考えて使い分けしています。

「棚受けダボ」の使い方は、「側板」や「縦の仕切り板」にメス金具の穴を開けます。

12㎜ダボなら11.5㎜の穴を9㎜のダボだったら8.5㎜と少し小さめの穴あけをします。

こんな微妙なサイズの木工錐がちゃんと販売されていて助かります。

DIYショップでも通販でも比較的容易に入手できると思います。

メス金具の構造を見ていただけば分かりますが、一方がテーパーになっていて(入面がとってあるのと同じですね)少し小さめの穴でも、玄能で叩き入れる事でいい感じに収まります。

こうする事で接着剤は不要ですし、将来的にもグラつきは起こりにくいものです。

メス金具の向きを間違えないように打ち込めば、硬めの材料でも大丈夫です。

打ち込んでしまうとやり直しは効かないので、穴の位置とメス金具の方向を確認しながら作業を進めるのが上手くいくコツになります。

余談ですが、ガラス製の棚板を使う時には、棚ダボのオス金具に滑り止めが付いているものが市販品で出ています。

これは棚板が滑って落ちることを防ぐためです。

入手が困難でしたらオス金具の頭部分に同径寸法のビニールパイプを被せるなどして棚板が滑らない工夫をすべきだと思います。

棚受けダボを使った時の棚板について

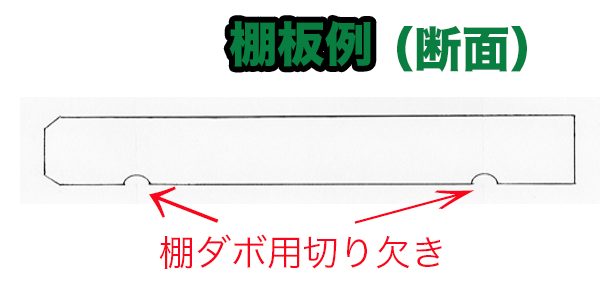

図-2

棚受けダボを使う時の棚板加工ですが図-2の様に加工します。

これは棚板の断面図です。

棚板の厚みについては先ほど書いた様に棚板厚み≦仕切り板≦側板厚み という大原則に従って考えればいいと思います。

棚板の長さについては、棚板の入る空間(「側板」や「縦の仕切り板」の間の空間幅より僅かに短く(1㎜ほど)作るのがコツになります。

そうすることで、入れやすく収まりのいい可動棚になります。

さて、図-2です。

左側が前面(棚の手前側)、右側が向こう側(棚の裏板側)になります。

棚板の前面は少し大きめの面取りをしておきましょう。

デザインによっては角面では無く、「坊主面」や「銀杏面」「甲丸面」など意匠を凝らしてもいいと思います。

肝心なことは「棚ダボ」が収まる「切り欠き」を取っておくことです。

先ほどもガラス棚板の場合で書きましたが、棚板が滑り落ちる事を防ぐためです。

ガラス製の棚板では切り欠きが困難でも、木製の棚板であれば比較的容易に半円状の切り欠き加工が出来ます。

一般的に棚板は本体裏板があるので奥側へは滑りませんが、手前側には滑り落ちることが起こりえます。

この様な事故を未然に防ぐためにも、この「切り欠き」は大変重要となる訳です。

「切り欠き」位置にピッタリ来るようメス金具の配置(垂直位置・水平位置とも)が出来ていないと、ガタつく棚板となるので、正確な加工が必要です。

この「切り欠き」分だけ棚板の位置が下がることにも留意しておく必要があります。

一方で、本体の方が先に出来ている場合が多いので、順番からすると本体の「側板」や「縦の仕切り板」のメス金具の位置を高い精度で加工すべきだと言えます。

いずれにしても、正確な仕事が必須となるものです。

さて、棚ダボ用の切り欠き直径はメス金具とは逆で、12㎜金具でしたら13㎜の切り欠きを、9㎜金具でしたら10㎜の切り欠きと大きめにしています。

切り欠き深さについてはオス金具の全長からネジ部分を差し引いた長さ分(つまりはオス金具をセットしたときの飛び出し部分の長さ)にして欲しいと思います。

ほんの気持ち程度はその寸法よりも深めでもいいと思います。

その理由が分かるでしょうか?

滅多なことは無いでしょうが、長期間にわたり使っていることで、棚受けダボが緩んでくるかもしれません。

そこで、この切り欠き深さがほとんど丁度であれば、棚板自身に抑えられて、緩んで落ちることのないストッパーの役割をするからです。

棚板の転落はどうしても避けたいものです。

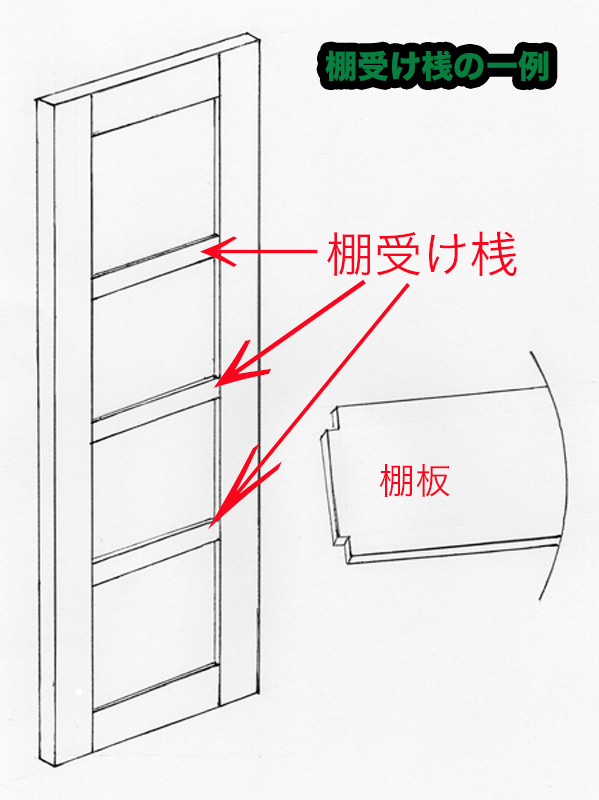

棚受けダボを使わないで可動棚を作る方法は?

最後に棚受けダボを使わないで可動棚を作る方法について書いておきます。

棚受けダボを使わない可動棚については、工夫次第で色々な方法があるとは思います。

一つだけ例を挙げておきます。

この方法のものは、これまでに一度だけですが、見たことがありました。

爺が子供の頃ですから遥か昔のことですが、実家の食器棚にこの技法が使われていました。

それは「側板」や「縦の仕切り板」が「框構造」で出来ていて、棚板が任意の高さに置けるように幾つかの横桟(棚受け桟)を設けてあるものでした。

棚板の幅寸法については過去記事「箱や棚をプロっぽく作ろう!(チリを取ろう!)」を参考にしてください。

理屈の上では棚板幅が最も狭くなるのが普通です。

図-3

図-3をご覧ください。

今思ってみると、おそらくは建具屋さんによる手作りの食器棚だったのでしょうね。

子供心にも「なるほどなぁ!」と感じたことを覚えています。

人間の記憶って不思議なもので、今朝食べたものが何であったかは思い出せなくても、何十年経っていても感心したものは、割としっかり覚えているものなんですね。(私だけか?)

本日の1本 009インターステラー

棚が出てきて、そのことに大きな意味のある映画は?と考えた時に思いついたのがこの映画です。

主人公クーパーの娘であるマーフの部屋の本棚から、本が落ちる怪現象が起きるのです。

このことがこの映画の重要なポイントとなっています。

時間や空間が行ったり来たりで多少難解な映画であり、全体を通しての解釈も人それぞれに分れると思います。

また、169分という長い映画ですので、集中できなかったという感想を持たれる方もいるかも知れませんが、ハマる人はハマると思います。

まだ観ていない方には、お薦めします。

原 題 :Interstellar

邦 題 :インターステラー

配 給 :パラマウント映画;ワーナーブラザーズ

公 開 :アメリカ:2014年11月07日 日本:2014年11月22日

主な俳優: マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、ジェシカ・チャステイン、ビル・アーウィン、マット・デイモン、マイケル・ケイン

前回から今回にかけての更新に、非常に長い時間が経過しました。

これからも仕事の都合で、更新頻度がどうなるものかは分かりませんが、今後も続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。

それではまた次回に、お会いしましょう!

Let’s try!

コメント