尺杖(繰り返し作業を効率よく確実に!)

大工さんや工務店の作業場を訪ねると、直線の棒状のものに、何ヶ所か墨入れをした定規の様なものが置いてあることがあります。

それが「尺杖(しゃくづえ)」と呼ばれるものです。

大工さんの場合は主に柱材の墨入れを行うために使われることが多いと思います。

ですから10尺とか、さらに長いものであることが多いです。

木工では、繰り返し作業となる墨入れ… つまり、大量に同じものを加工したい場合に、効率よく正確な墨入れが出来る様に、あらかじめ必要な寸法を墨入れした一種の定規を作っておくことが便利です。

本来ならばカテゴリーは「工具・道具・治具」に入れておくべきなのかもしれませんが「考え方」としての記事になりますので、敢えて「加工法」に入れておきます。

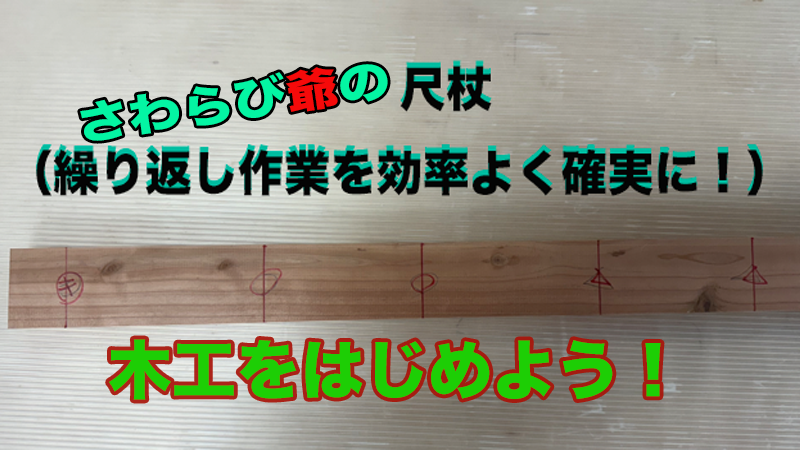

上図は過去にホゾ穴の墨付けを大量にする必要があった時の尺杖ですが、説明のため見やすい様に赤色マーカーで上書きしたものです。

実際は「白書き」などの極細の線が入れてあります。(そうじゃないとどこが正確な墨線か分かりませんものね。あくまで解説用です。)

人は繰り返し作業をすると、どうしても間違いを犯しやすくなります。

きちっとした寸法であっても、複雑な寸法であっても、尺杖をひとつ作っておけば間違いは起きません。

例えば基準点から64㎜ずつ墨線を入れたい時に64、128、192..などと暗算も大変ですし、数が多くなれば記憶も大変で間違いのもとです。

尺杖をひとつ作っておけば、そんな間違いからは即!解放されます。

この様に、等分墨付けでさえ大変なら、不規則な寸法を数多く墨付けするのは、とても大変なことだと想像できると思います。

上図の例は基準点から、たった4ヶ所の墨線入れのものですが、この程度であっても大量に加工する時には尺杖の「ありがた味」は分かるものです。

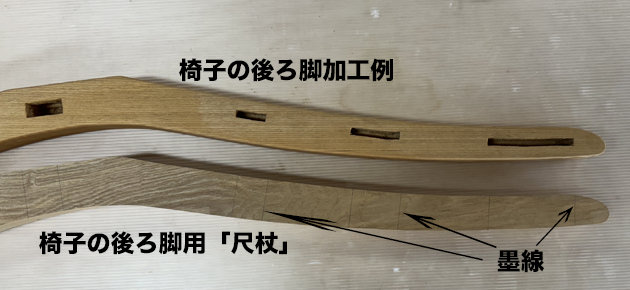

また、直線・直角のものでさえ有り難い尺杖ですが、曲線や不定形のものに正確な墨付けをする時には、更にその威力を発揮します。

下図は爺の工房で作る椅子の後ろ脚です。

普通、椅子は何脚かセットで作りますし、同じ寸法のものを左勝手・右勝手といくつか加工しなくてはなりません。

そんな時にこの尺杖(これも一種の尺杖だと思います。)があると、正確に簡単に左右勝手の墨入れが出来るものです。

この様に曲線のものや不定形なものにホゾ穴などの正確な墨付けをする時は、間違いなく「尺杖」は効果を発揮します。

実は、さほど正確さを求められないものであっても尺杖は有効です。

例えば、いつの日かこのブログにも記事としてupしますが、原木からストーブ用の薪を作る時にも尺杖は有効です。

爺のところでは、長さが2メートルほどの原木から、42㎝の薪に加工をしています。

この時に、いちいちスケールで42㎝、84㎝、126㎝…などとはやっていません。

あらかじめ作ってある210㎝の棒に42㎝ずつの印をつけた尺杖を準備しておき、(曲がりのある原木の場合は全長42㎝の定規ですが…)木材用のマーカーやチョークなどで「ちょんちょんちょん」と印を付けます。

あとはチェンソーで玉切りするだけです。

この様に「尺杖」は大変便利なものです。

間違いを犯さずに、多くの墨付けが必要な(同じものを大量に加工する)時は、ぜひこの「尺杖」という考え方を実践してもらいたいと思います。

Let’s try!

コメント