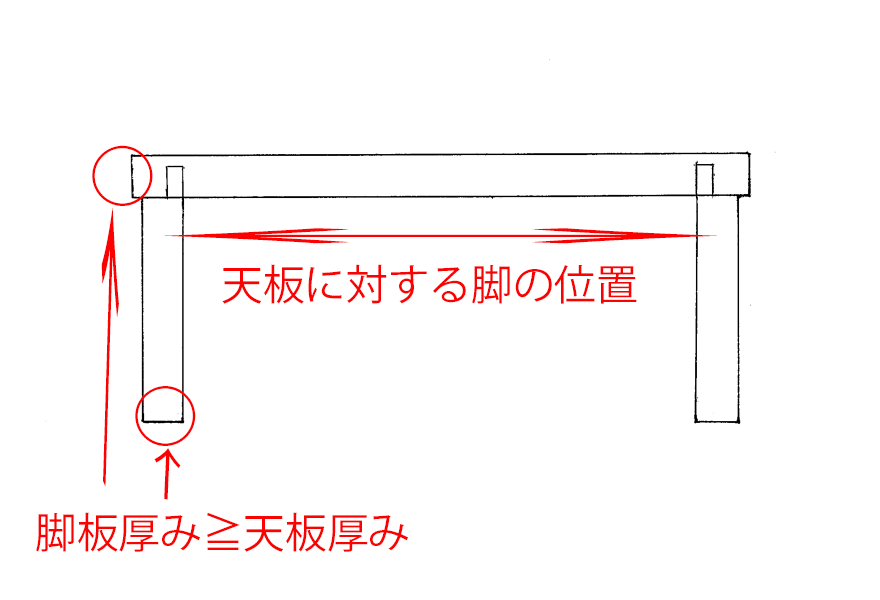

天板と脚板の厚みや間隔について

踏み台の構造はテーブルにも通じるものがあります。

テーブルの基本的なデザインでは、脚板があり天板があり、水平方向の振れに対する対策として「貫(ヌキ)」を入れることになります。

今回の踏み台では脚板がさほど高く無いことや、ホゾを深くすることで「貫(ヌキ)」を省略していますが、基本的にはテーブルとほぼ同じ構造と言っていいものです。

まず天板と脚材の厚みの関係についてですが、天板よりも脚板の厚みが薄くなることは、ほぼ無いものと考えるのが正しいと爺は思います。

もちろん、何にでも例外はありますが、よほどのことが無い限り、この原則は守るのが無難です。

将来的にテーブルをデザインすることがあれば、この原則を思い出してください。

脚板の厚み≧天板の厚みと覚えておきましょう。

次に天板に対する脚板の位置ですが、基本は端から天板長さの1/10程度の位置にするのが原則ではあります。

出典は思い出せませんが、昔読んだ権威ある建築物の書籍にその様な記述がありました。

これは、制約のない時の原則であり、デザインや用途で変えても良いもだと爺は考えています。

そして、テーブルをデザインをする過程で、脚の位置は天板の端に近ければ近いほど「力強く」、逆に内側に入れば入るほど「上品」になるという事実があります。

これらのことは、木工をする上で大切な考え方のひとつです。

漠然とデザインするのでは無く、この様なことに配慮すると、作品の仕上がりにも大きな差がでることを覚えておくといいと思います。

踏み台ですので、今回はできるだけ天板の外側に脚板を配置します。

板のハギ合わせについて

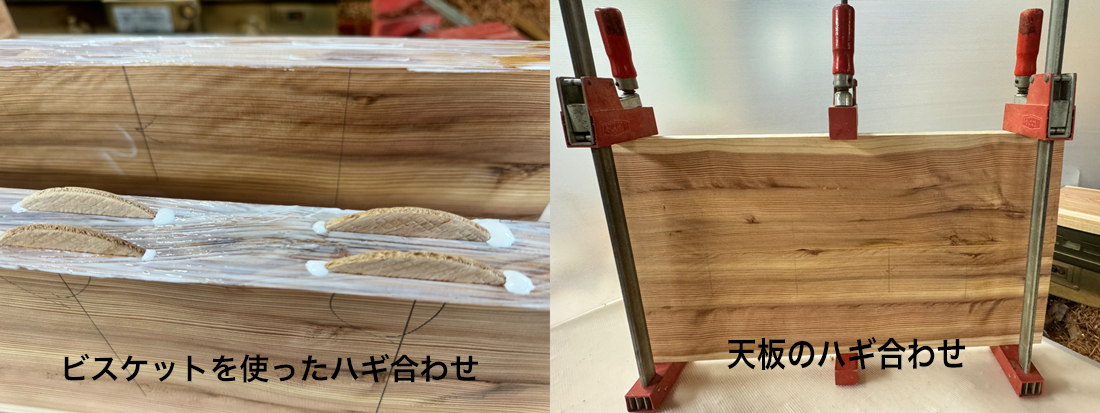

今回、天板に使う板は幅が足りなかったので、ハギ合わせることにしました。

最近は板幅が300㎜を超える板は幅広の板と思えるようになってきました。

仕上がり寸法が330㎜幅ですので、165㎜以上の板を2枚ハギ合わせます。

ここで、大切なことをひとつ。

板どうしをハギ合わせる時には、ただ板どうしを接着(イモハギ)するのでは無く、「雇いザネ加工」や「チギリ」を入れるなど、額縁の記事(030 額縁を作ってみよう!(4) 組み立て後の作業 例1・例2)にもあるように、接着面積を大きくすることとズレないように位置が決まることのための工程を必ず実行しましょう。

今回は、「ビスケット」と言われるものを2段に使い接着しました。(図参照)

板のハギ合わせについて、詳しくは「板の接ぎ(はぎ)合わせをしよう!を参考にしてください。

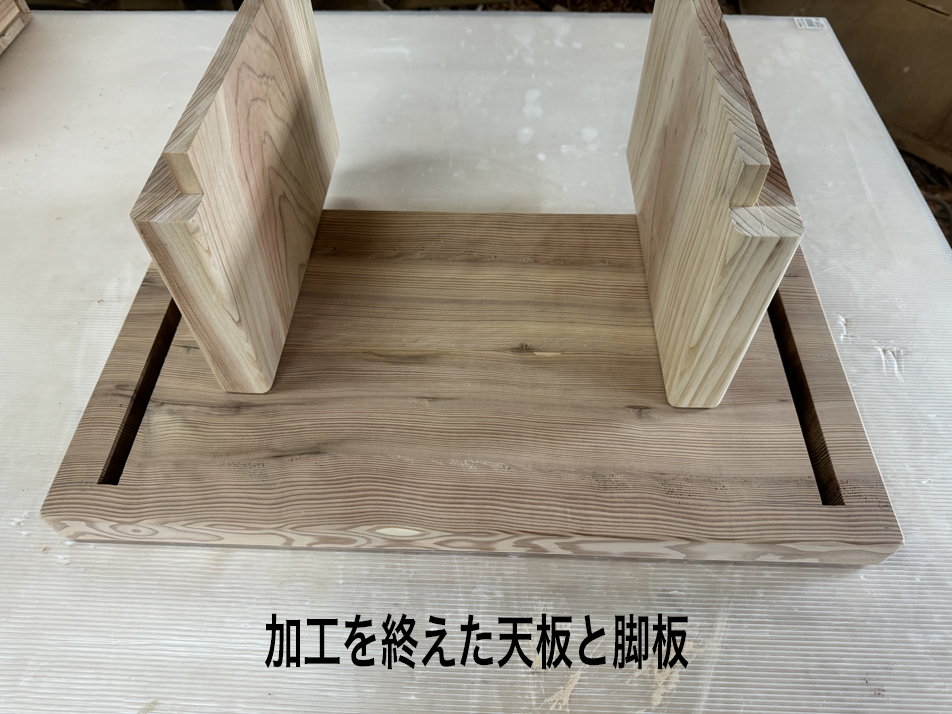

天板と脚板の加工について

脚板については、深めのホゾにしました。

組み立て時の「入り面(イリメン)」ということで、サンドペーパーでも小カンナでもいいので、忘れずにホゾ先を軽くメントリしておきましょう。

これをしておくことで、組み立てのミスが確実に少なくなります。

天板加工については、厚み40㎜に対して30㎜のホゾ深ですから、ホゾ穴を掘る時には、貫通してしまわないように、気をつけましょう。

爺はガイドを付けたハンディルーターで穴あけをし、角はノミで仕上げました。

ホゾが30㎜ですのでホゾ穴深は30.5㎜とか31.0㎜にしておかないと、収まりません。

これも、大切なコツのひとつとなります。

上図は、加工が終わった天板と脚板です。

すべての面のメントリも済んでいます。

忘れがちなのは脚板の最下部(地面に接する面)のメントリです。

今回はアジャスターを付けるので、直接に接地しませんが、気持ち大きめのメントリをしておくことで、ササクレなどのトラブルとは無縁になります。

どんな家具を作る時でも、ここのメントリをしっかりとる習慣をつけましょう。

下図(アジャスター図)で確認ください。

アジャスターを付けることについて

制作した「踏み台」はコンクリート土間に置きます。

土間は玄関であれ、犬走りであれ、平面や水平にはなっていません。

お風呂もそうですが、必ず「水勾配」が取ってあります。

これは、ほんの少しの勾配を設けておくことで、(雨)水が溜まることの無いようにとの工夫です。

例外なく、建物側が高くなっており外側が低くなっています。

さて、そんな水勾配のある土間のどこに置いても、また、どんな勾配にでも対応するように…

つまりはガタつかないようにするために、アジャスターを付けることをお勧めします。

これだけで、完成度がグっと上がります。

上図を参照願います。

アジャスターについては様々なものが市販されています。

素材や大きさなどDIYショップで吟味して購入ください。

設置です

さわらび婆の注文通り、既存の「踏み台」よりも高く、下に外履きをおさめることのできる「爺 謹製の?踏み台」が完成しました。

案の定、設置場所には水勾配がしっかりと取ってあり、アジャスターのおかげでガタつくことも無く、設置できました。

とても簡単な構造ですが、工夫や技術が必要なことはお分かりいただけたと思います。

「モノ作り」は、実際にやってみて初めてその楽しさや難しさが分かるものです。

今後は美術館などで、感動的な作品を見た時には、どこに工夫があり、どの点が優れているのか?という視点で観察することをお勧めします。

Let’s try!

【関連記事サイト】

「踏み台を作ってみよう!(1)」

「踏み台を作ってみよう!(2)」

コメント