さわらび婆(ばぁば)からの依頼

爺の住んでいる家は田舎の古い家で、いわゆる在来工法で建っています。

在来工法は歴史があることから、日本の風土に馴染んだ建築物だとも言えます。

これまでも、見た目が古びていること以外は、特に大きな不満を持ってはいませんでした。

その時々に必要なリフォームを繰り返してきたことも、その理由のひとつだろうと思います。

さて、そんな昔ながらの家でありますが、強いて言えば一つだけ「どうして?」と以前から感じていたことがあります。

それは、玄関や勝手口・廊下など、外へ出入りする場所での高低差です。

爺は平均的日本人の身長より大きいのですが、それでも玄関先などでは土間と上がり框までの差は、間に何か無いと段差が大きすぎると感じます。

ましてや、昔の日本人の平均身長を考えた時には、「何故こんなに大きな段差設けているのだろう?」と、アパートやマンションなどを含め、現代の建物を見る度に思うのでありました。

実際に、周りにある在来工法の古いお宅を見ると、例外なく石などで作った踏み台を設けてあります。

何かしら理由があるのでしょうが、それが何であるのか、爺は知らないのでありました。(日本の気候を考えた時、湿気を逃すために床高を確保するためなのかもしれませんね)

さて、前置きが長くなりましたが、我が家では台所から外に出て、洗濯物を干すスペースへ出る場所があります。(画像参照)

実のところ、ここもまた例に漏れず土間(犬走り)から台所床までの高低差が460㎜もあり、これまでは長い間、既製品の踏み台を置いていました。

この既製品の踏み台の高さが130㎜しかないことと、踏み台の下スペースに外履きサンダルを入れておけるようにしたいと、さわらび婆からの依頼があったのでありました。

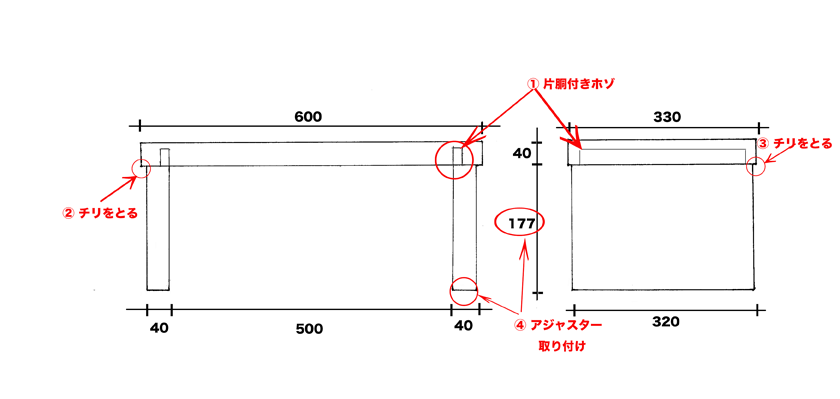

踏み台の図面を書いてみる

今回は、作りながらの記事になるので、完成まで同時進行となります。

本職の方も忙しいので、少しずつの進行となります。

それでは、さわらび婆の注文に従って、まず図面から書いてみます。

今ある既製品の踏み台が余りにも低いので、高低差のちょうど半分になる高さの踏み台を想定します。

また、踏み台の下には、外履きサンダルなどを収納したいとの希望があったので、できるだけ下部には空間を確保したいと思います。

45㎜厚の杉材があったので、それを使うことにします。

材料は

脚板として 40㎜(厚さ)×320㎜(幅)×207㎜(長さ) 2枚

天板として 40㎜(厚さ)×330㎜(幅)×600㎜(長さ) 1枚

とします。

制作の留意点

① 構造上、長手方向(左図の左右方向)に加わるチカラに対して弱くなるのですが、今回は天板の下

に外履きサンダルの収納スペースが必要ですのでホゾを深く差し込むことで、対応します。

(貫を入れられれば簡単に解決するのですね)

挑戦してみたい方は、蟻形追い入れ接ぎ(吸い付き桟加工)を試されてもいいと思います。

片胴付きホゾにしたのは、天板の木口から余りにも近いところにホゾ穴を掘ると、天板の木口部

分が弱くなり、欠けてしまう恐れがあるからです。

② 天板から少しチリをとっているのは、天板・脚とも面トリが容易になることと①の理由と重複し

ますが、天板の木口部分の強度を保つためでもあります。

③ このチリは②同様に天板・脚とも面トリが容易になることと、今回は設置場所の後方が家の壁にな

るので、それと干渉しないように「逃げ」を作ったものです。

④ 脚の有効長が177㎜としたことは、設置場所がコンクリート土間になっていることから平面や水平

が出ていないことが予想されるので、アジャスターを取り付けるため、13㎜程度の取り付け代を

見たためです。

さて、次回はいよいよ制作編とします。

材料を準備してお待ちください。

Let’s try!

【関連記事サイト】

「踏み台を作ってみよう!(1)」

「踏み台を作ってみよう!(2)」

コメント