「さしがね」とは

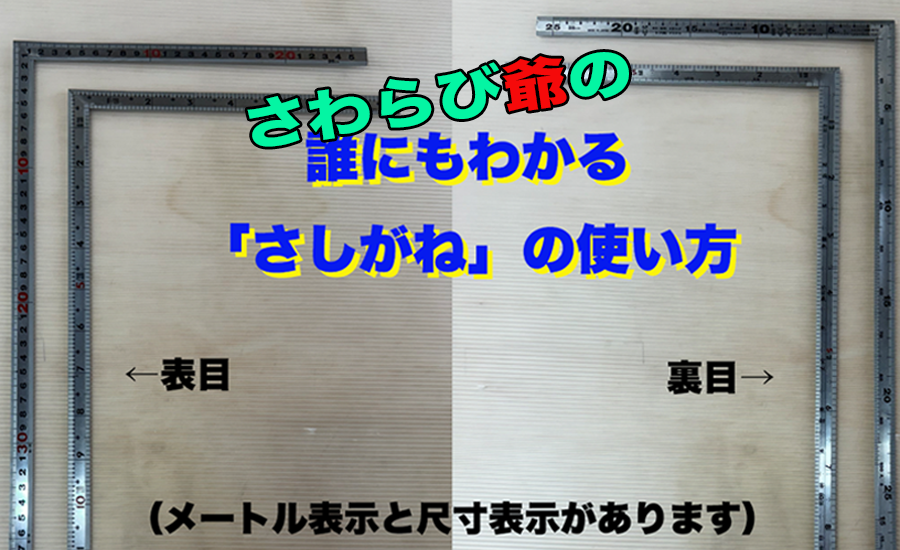

「さしがね」(差金)は別名として「曲尺・矩尺(まがりじゃく・かねじゃく)」とも言います。

一般的に、幅が15㎜で作られていて、 表目の長手(長い方)に450〜500㎜ 妻手(短い方)には200〜250㎜程度の目盛りがついています。

裏目には表目の√2に当たる目盛りがついていて、正方形の一辺の長さが表目目盛りであり、裏目目盛りはその対角線の長さとなります。

つまり、丸太の小口に裏目をあてると、最大でどれだけの角材が取ることができるかが一目瞭然です。

[3.さしがねの使い方について(6) 丸太の小口径からその丸太から取れる角材の一辺を測る で後述します]

長さを計るだけでは無く、長手と妻手が直角に交わっているので、勾配などを簡単に求めることができるスグレモノ定規です。

[3.さしがねの使い方について(4) 勾配の墨入れと測定で後述します]

「さしがね」について爺の思うところ

時代劇を見ていて、チャキチャキの江戸弁で「いってぇ誰の差し金なんでぇ!」などと言う決まり文句の台詞があります。

調べてみると語源は歌舞伎の世界で、見物人から見えない陰で、小鳥や蝶などを操るための小道具から来ているようです。

「転じて、表に出ること無く裏で人をそそのかし、何かをさせること」を意味するそうです。

西洋のパペットやマリオネットのあやつり部分は、十字架形であったり、棒状であったりするので、ひょっとすると歌舞伎の世界では「さしがね」状のあやつり部分があるのかも知れません。

まったく無関係なのかも知れませんね。

梨園で使われる道具と木工道具との関係を爺は知りません。

さて、日本の大工技術・木工技術は、世界的に見ても歴史的に見ても大変優れていると思います。

古くからある建造物や正倉院の木製品がその証拠です。

その大工技術・木工技術を支えてきた道具のひとつに、この「さしがね」も含まれると考えます。

道具としての「さしがね」は実に良くできていると思います。

墨線を入れることから勾配や直角の確認等々、単純な構造でありながら「さしがね」の働きは実に多様だと感じます。

木工に関わる全ての皆さんに、是非ともこの道具の広い用途を体感していただきたいものであります。

「さしがね」の使い方について

直角の確認

例えば箱などの直角を確認したい時には、「さしがね」の長手(長い方)をしっかりと箱の一辺に押し当て、ゆっくりと下げおろします。

この画像の妻手(短い方)は箱の上面にピッタリと合っているのがわかります。

つまり、この箱のこの角は直角であると判断出来るのです。

もっと厳密に確認したい時は、直角定規(スコヤ)を使うといいでしょう。

直角定規(スコヤ)でしたら大きさにもよりますが、箱の内側でも直角の確認が出来ることでしょう。

直角の墨入れ

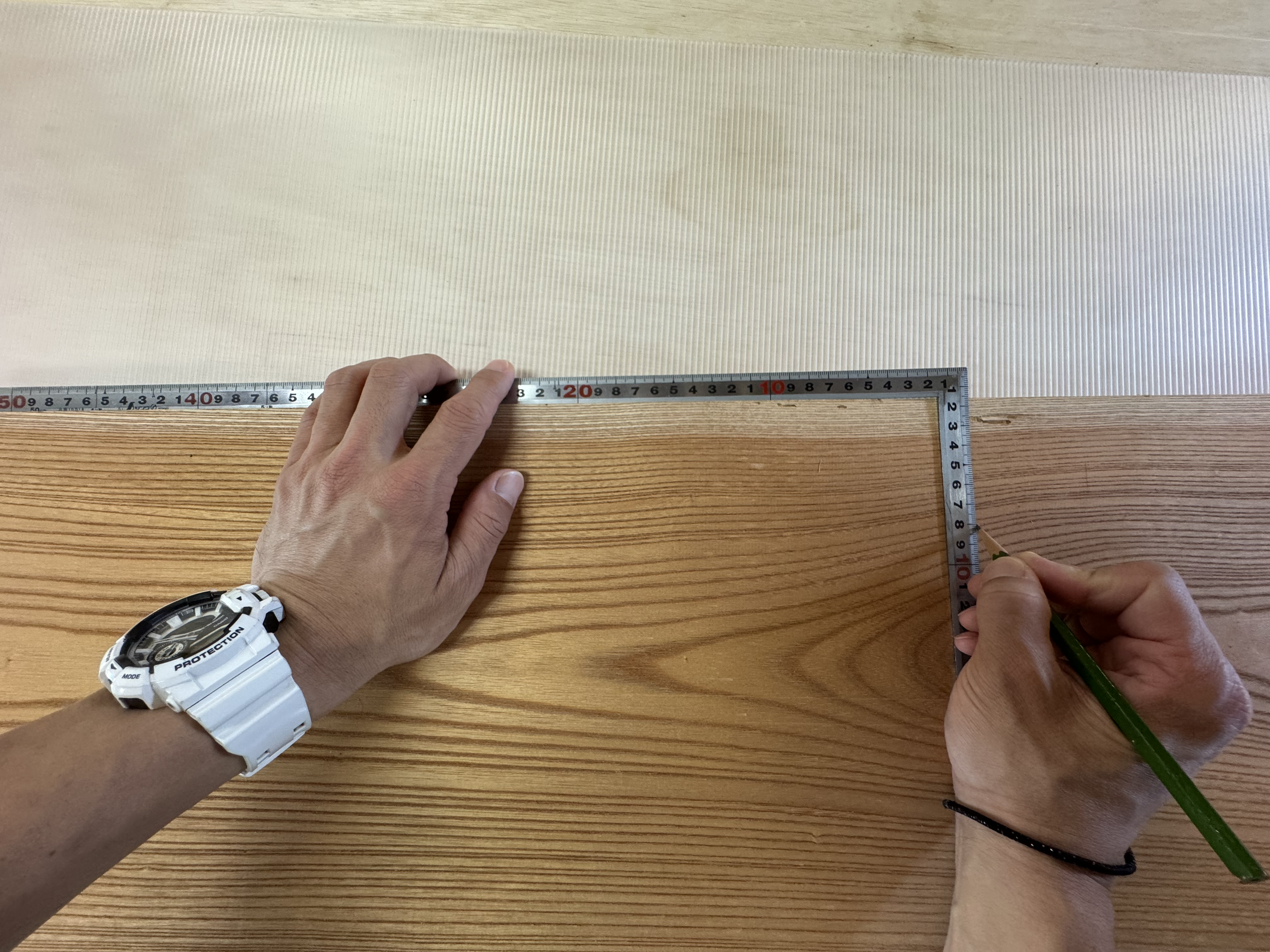

今度は板に直角の墨入れをしてみましょう。

先程と同様、墨入れをしたい板にしっかりと「さしがね」の長手を押し当てます。

墨線を入れたい位置まで「さしがね」をスライドさせ、しらがきやシャープペンシルなどで妻手に沿って罫書き(けがき)線を入れます。 (画像ではわかりやすいように鉛筆を使っています。)

曲線の墨入れ

「さしがね」を使えば曲線の墨入れも可能です。

「さしがね」は適度な厚みを持った金属製の定規ですので、力加減で任意の曲線をトレースすることが出来ます。

複雑な曲線が必要であれば、「雲型定規」等を併用し、シナベニヤで任意の曲線を持つ※治具を作ることも考えていいと思います。

※治具:加工の手助けや作業のガイドとなる補助的工具のこと

勾配の墨入れと測定

「さしがね」で勾配の墨入れを行うには長手と妻手の目盛りを同時に使います。

上図の場合10:3の目盛り表示となっているため、板の上面に対しての「さしがね」長手の傾き(勾配)は「三分勾配」となります。

板などの等分墨線入れ

例えば、この図の板は140.5ミリだったのですが、これを5等分する墨線を引こうとすると、28.1㎜ずつの印を付けなければなりません。

28.1㎜の次は56.2㎜更には84.3㎜…と計算も大変ですし、コンマ何ミリの印付けなど容易にできるものではありません。

そこで、「さしがね」の登場です。

0㎜からの測定は誤差が出やすいので、図では便宜上10㎝から30㎝を等分したい板の端にセットしています。

その差は20㎝ですので、5等分するには4センチずつ印付けでありますね。

等分しやすい目盛りから目盛りをセットするだけで、あとは鼻歌混じりで暗算するだけです。

どうです?簡単でしょう?

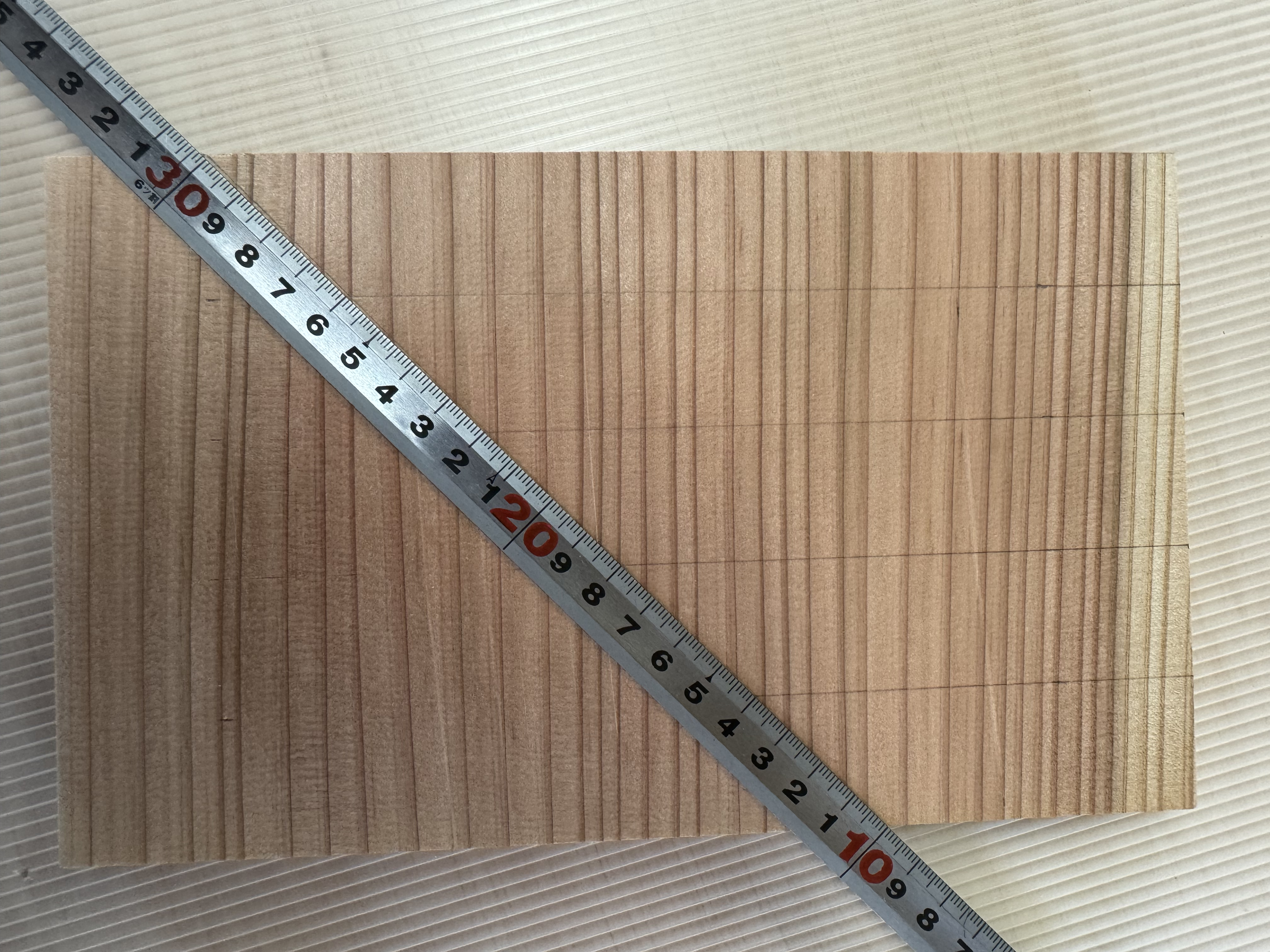

丸太の小口径からその丸太から取れる角材の一辺を知る

図の丸いシナベニヤが丸太の末口の木口だと思ってください。

この直径の丸太から、最大で一辺がどの位の角材が取れるのか瞬時に分かる方法です。

実際はどんなに直立の材木でも曲りはありますし、樹皮や辺材は製品には向かないので、正確なものではありません。

ですが、一応の目安として、材木の直径から角材の一辺を予想できるワザ?の一つではあります。

図左側の斜めの「さしがね」が裏目表示で丸太の直径を240㎜と示しています。

一方の縦置きしてある「さしがね」は表目表示で一辺240㎜の角を示しています。

つまりは裏目で丸太の直径を測れば、最大でその寸法の角材がとれることがわかります。

裏目の目盛りは表目の√2でした。

直径はこの場合三角形の1:1: √2です。

あまり算数が得意では無い爺ですが、直角三角形の3辺の長さはa2+b2=c2というピタゴラスの定理(3平方の定理)であることは知っています。

こんな使い方も出来るのですね。

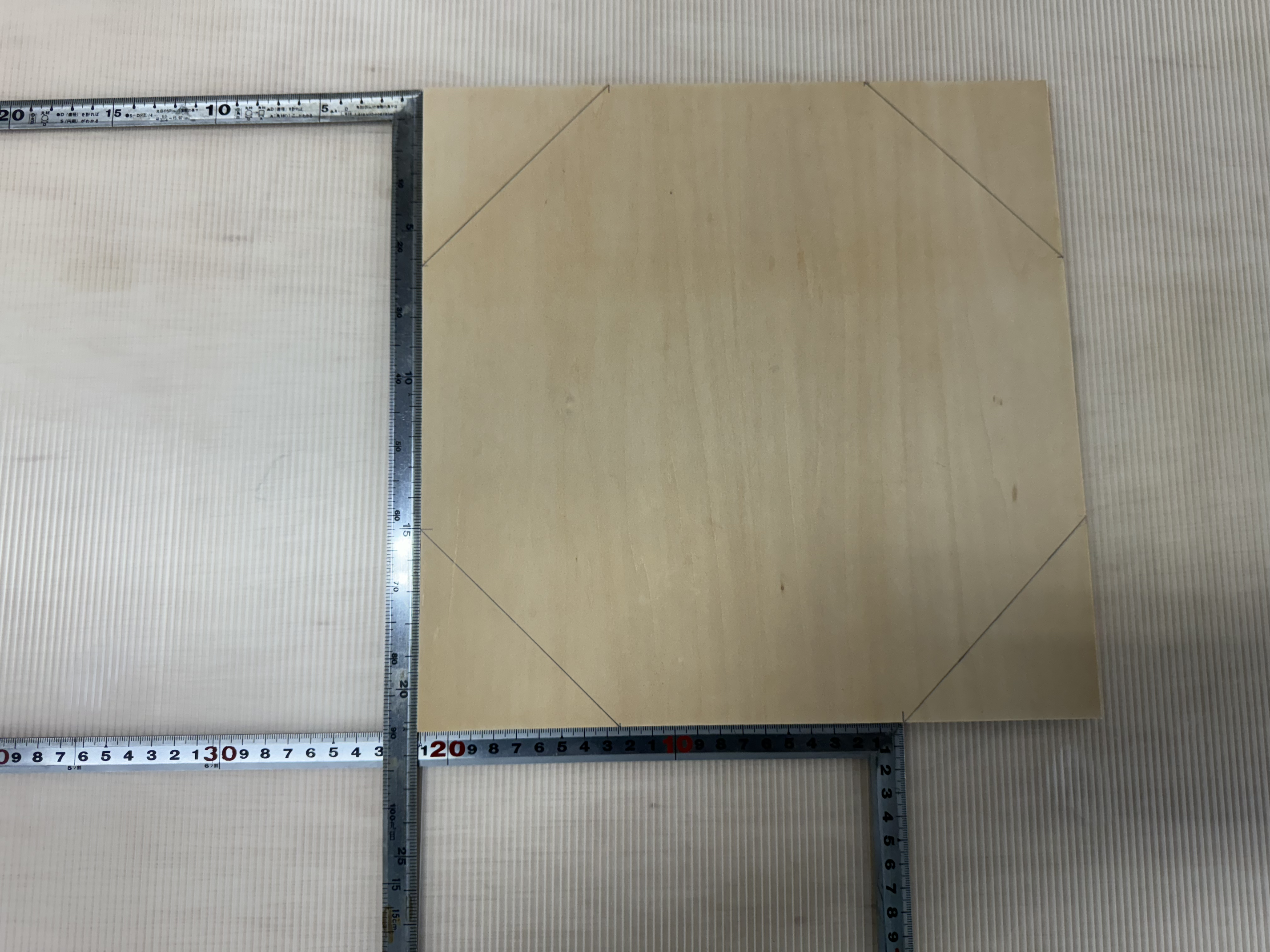

正八角形の墨入れ

正方形の板に正八角形の墨入れを行う時に、実際はどうするのでしょうか?

まず、正方形の内接円を描き、対角線を引いて八角形の内角を振り分けるということでしょうか?

ちょっと計算も面倒ですよね。

そこで「さしがね」の登場です。

裏目で正方形の一辺の長さを測ります。

この図の場合、縦方向に置いてあるのが裏目表示で、その示すところは一辺が213.0です。

そこで、正方形板の角から両辺にそれぞれ表目で213.0に印を付けます。

その印どうしを直線で結ぶと、簡単に正八角形が出来上がります。

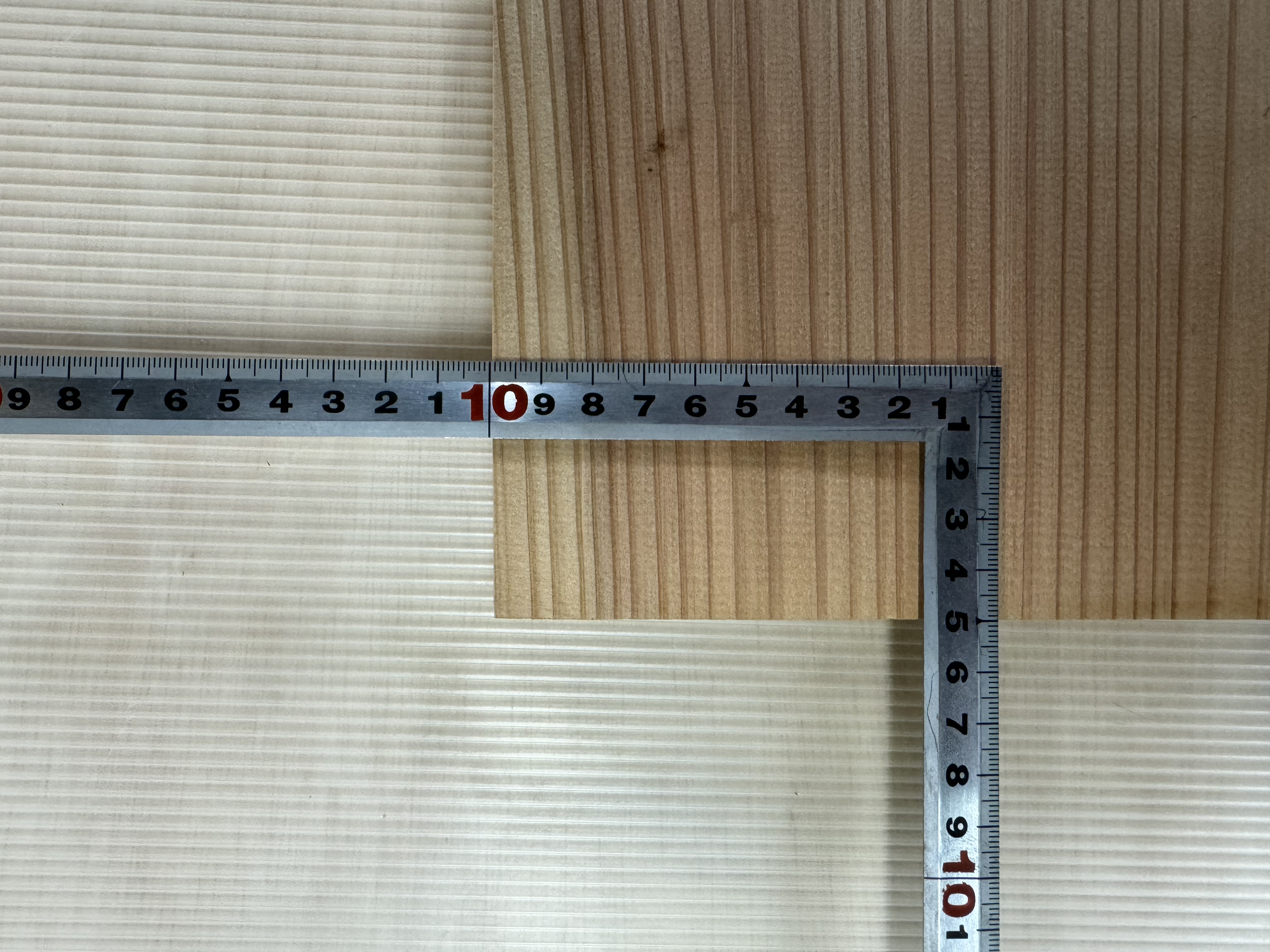

隣り合う両辺から任意の場所に墨付け

フローリングなどの特定の場所に穴あけしたい時など、こちらの辺から何㎜でこちらの辺から何㎜のところに印を付けたいことなど、よくある話です。

これを「さしがね」を使い、一発で解決する方法があります。

この図の場合は、板の左側から10㎝で下側から5㎝のところに印を付ける場合です。

この「さしがね」の角が、その場所であることは言うまでもありません。

「さしがね」を当てる時に直角定規(スコヤ)を補助的に使うことで、精度は格段にあがります。

他にも「さしがね」の用途はたくさんあります。

興味のある方は調べて実践してみてください。

「さしがね」の便利さを理解し、あなたの道具箱にも仲間入りさせてください。

Let’s try!