桜を見て思うこと

中国文化の影響が強かったとされる奈良時代では、和歌などで単に花といえば唐から伝来の「梅」のことを指したと言われています。

現に、当時の万葉集では桜の歌の4倍近くの梅の歌があると、何かの本で読んだ記憶があります。

単に花といえば「桜」を指すようになったのは、平安時代以降のことだそうです。

そんな経緯から、現代でも「桜」といえば春の季語であり、花の代名詞となっています。

特に日本では、「年度(4月〜3月)」という季節の捉え方があることから、人生の転機を彩る花となっているのだろうと、爺も納得するのでありました。

爺のように世の中の本流から少しずつ離れ始めている者にとってさえも、春は特別の季節と感じます。

段々と暖かくなり、新たな生命の芽吹きを強く感じるからです。

ずいぶん以前ですが、工房を構え、「早蕨(さわらび)」と名乗ることに決めた時も「春」「生命力」「美しい自然」などの気持ちを込めたからこそでありました。

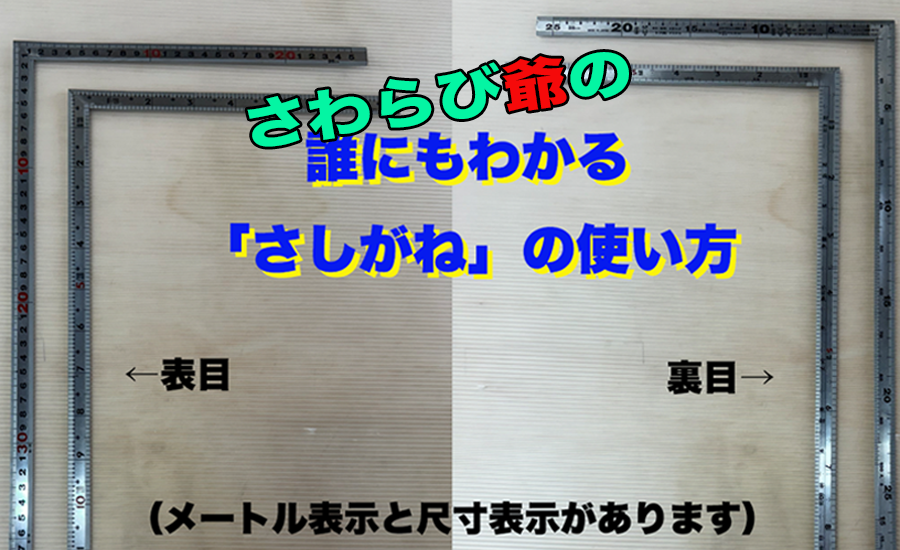

さて、今年は春から「新たな挑戦?!」としてブログを始めることにしました。

まだまだ体裁も整っていませんが、夢は大きく持ちたいので今後は「YouTube」にも触手を伸ばしたいと考えています。

桜は2度散るといいます。(上図参照)

1度目は「はなびら」が散ること。

2度目は「花芯」が散ることを指すものです。

習慣となっている朝のウォーキングで、この2度散る桜を今年も見ることができました。

来年になり、美しく咲き競う桜や2度散る桜を見る頃にはブログやYouTubeがそれなりに整っているように、人生の転機を彩る花と競争するつもりで頑張ります。

応援を宜しくお願いいたします。