薪作りについて

今回は丸太から薪を作る方法を紹介します。

これは、爺がやっている方法ですので「これが正解!」というものではありません。

最近では自宅で薪ストーブを使っておられる方も多いので、薪を購入せず、個人で作られることも、そんなに珍しくは無いと思います。

きっと、そんな人の数だけ方法もあるものと考えられます。

爺の場合、工房で出る「端材」や「鉋屑」が選択の余地もなくストーブの燃料となっています。(有効利用ですね)

遥か彼方まだ爺が子供だった頃、母方の祖父が薪を作って売っていました。

当時の田舎では薪を使う釜戸や、お風呂を薪で沸かす家庭が多かったので、薪とプロパンガスとが混在している時代でした。

そもそも、お風呂が自宅に無いという家庭も珍しくなかったと思います。

街にはいくつもの銭湯が必ずあった時代でした。

当時、爺の祖父は(変な表現ですね)何処かから、直径数㎝〜10㎝程度の木の枝?を仕入れてきて、木製の自作であったと思われる「横切り機」で一定の長さに切り、薪を作っていました。

作業中は危険だからと傍(そば)には寄れない「決まり」でした。

ですが一旦その作業が終わると、ひと山ずつに分けられた薪を従兄弟の何人かで、細い針金で束にするところから「お手伝い」をしていました。

台車に一束ずつ積み、祖父が前を引き、私たちは後ろから押して、配達をしました。

配達が終わると、それぞれにお菓子や時にはお小遣いが貰えました。

今、思い出しても口元が緩むような嬉しい思い出です。

半世紀以上も前になる、爺が未就学児だった頃の思い出です。

今では爺があの頃の祖父の年齢(また変な表現ですね)になっています。

全てではありませんが、そんな経験があったことも、大人になった今、木工や薪作りをしている理由の一つなのかも知れません。

薪の適材とは?

画像1

これは意見の分かれるところかも知れません。(以下、爺の考えです)

まず「針葉樹」ですが、実際に燃やしてみれば分かるように、着火しやすく、短時間で燃え尽きる傾向があります。

燃焼温度も広葉樹より高温になるとのことです。

また、一部松材などの脂の多い樹種は、燃え終えるとタールの塊のようなものが残ることがあります。(灰も多い様に感じます。)

ですから、「着火剤(材)」や「焚き付け」としては良いのですが、ストーブの薪としてはあまり向いているとは言えないと思っています。

一方で、ピザ釜の燃料としては「針葉樹」が良いと聞いたことがあります。

ピザ釜用の薪は桟の様に比較的細かく割るのだとも聞きました。

温度が上がり易いことがその理由なのだろうと、勝手に想像しています。

どなたかご存知ありませんか?

未経験なので、よく分からないでいます。

「スゥエーデントーチ」に使うのでしたら「針葉樹」は適材といえるかもしれません。

これは過去に試してみました。

いつか、この記事も書いてみたいと思います。

結論として爺の考えでは有りますが「針葉樹」はストーブ用の薪としては不向きのように思われます。

具体的には「広葉樹」がストーブ用の薪として向いているというのが爺の考えです。

広葉樹と言っても、樹種は多くあります。

火持ちの良さという点から見ると、比重の大きい樹種が良いとされています。(燃え尽きた灰も針葉樹より少なく感じます。)

例えば、ケヤキ・カシ・ナラ・クヌギなどがあげられます。

所によっては樺(カバ)材やブナ材などが入手しやすいかもしれません。

全国的に入手し易く、流通量もソコソコ有るということも加味して考えると、ナラ・ブナ・クヌギなどの樹種が薪材としては適材なのだろうと感じています。

どんな樹種を薪にするとしても、共通して大切なことは「乾燥」です。

これが1番の要だと結論づけしておきます。

爺は最低でも1年以上の自然乾燥期間が必要と考えています。

まぁ、2年も乾燥させることができれば上等だと言えます。

木工をする時も同様ですが、材料も薪も充分に乾燥させてから使う様にしたいものです。

画像2

少し脱線しますが、木工品を作る時は含水率を12%以下まで(できれば一桁まで)乾燥させた材料を使うことにしています。

爺の場合はほとんどが広葉樹での製作となります。

一般的に針葉樹よりも広葉樹の方がチカラ強く動きやすく(狂いやすい)もので、材木の乾燥には特に気を使っています。

「画像2」は10年以上工房に置いてあったタモ材ですが、含水計で計測したところ6.5%と表示されました。

ここまで乾燥が進んでいれば、安心して加工できるというものです。

薪割りの時期はいつがいいですか?と聞かれることがあります。

薪割りは外でするのが普通ですから、暑い夏は避ける方が良いのではないでしょうか。

むしろ「薪」用の原木(木工用原木もですが)は「いつ切り出されたのか?」と、そちらの時期の方にこそ意味がありそうです。

爺の住む地域では冬に雪が積もります。

原木の産地は山ですので、平野部より余計に積雪があります。

かなり前に聞いたことですが、冬場に切り出した樹木は含水率が低いとのことでした。

また、冬の樹木の中には虫が少ないとも聞きました。

真偽の程は不明ですが、そうだとすれば冬場に切り出した材木が流通し始める時期に求め、薪割りをするのが良いのかも知れません。

日本は南北に長いので、所により気候や条件も大きく異なります。

ですから、それぞれが入手可能な樹種や時期で、思い思いにすることなのだと思われます。

原木を玉切り

それでは爺の薪作りを紹介いたします。

工程は大きく分けると

1. 「原木の玉切り」

2. 「薪割り」

3. 「ストックと乾燥」

の3工程となります。

今回は、第1工程の 「原木の玉切り」までを説明させていただきます。

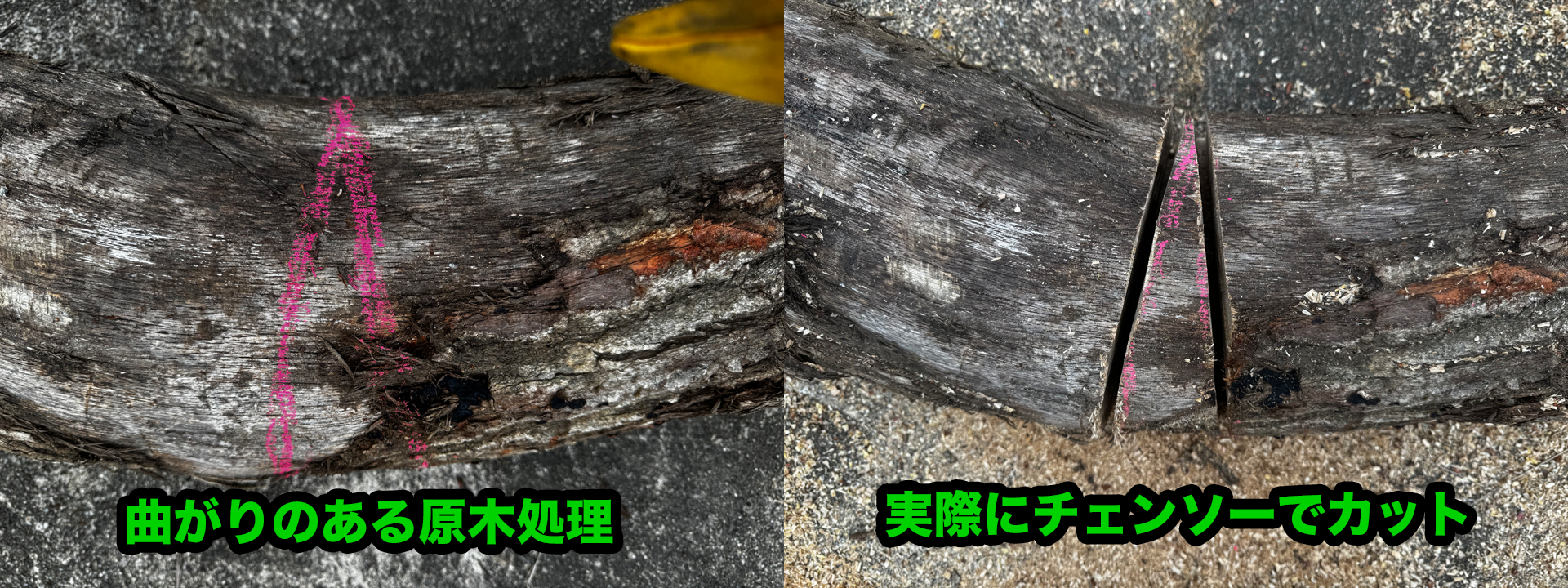

画像3

「画像3」をご覧ください。

これは原木を玉切りするために木材用のクレヨンで切断箇所に印を付けているところです。

比較的真っ直ぐな丸太でしたら「尺杖」を使い印をつけ、曲がりのあるものは一つずつ印を入れていきます。

玉切りの場合、1番大切なことは「その長さをどの位にするか?」だと思います。

薪ストーブの燃焼室が仮に50㎝でしたら、60㎝の薪は入らないのですから、自然と寸法は決まってきます。

爺の薪作りは、長さを42㎝弱に決めています。

理由は二つあります。

一つ目の理由は、ストーブの燃焼室が約60㎝であること。

二つ目の理由は、爺の買う原木が、大抵の場合210㎝(約7尺)で伐採されているからです。

実際は伸びを見てあるので220㎝ほどのものがほとんどです。

燃焼室に薪を入れる時は充分な長さの余裕が必要です。

本当は45㎝程度でもいいのかもしれませんが、210㎝の丸太をできるだけ無駄のない様にと考えること、さらに丸太の曲がりやチェンソーの切り代を加味すると、この42㎝程度に収まるのでした。

一般的には38㎝〜45㎝で玉切りをすることが多いと思います。

画像4

「画像4」は丸太に曲がりがある時の対処方法です。

薪の玉切りは、出来るだけ「円柱」になる様に木口をカットします。

ですから、曲がりのあるところは、画像の様に印を入れ、チェンソーでカットすると良いでしょう。

多少の無駄が出る様に思われるかもしれません。

次回「薪作りに挑戦しよう!!(その2)」で【薪割り】→【ストックと乾燥】を説明予定ですが、特に【薪割り】の工程では円柱状のありがた味が分かると思います。

無駄に関して言えば、どんな形であっても小さな塊にさえ成っていれば、乾燥させ「焚き付け」や「規格外の薪」として利活用できます。

画像5

それでは爺のやり方ではありますが、「玉切り工程」を順に説明していきます。

「画像5」を参考にご覧ください。

1. 原木丸太を1番安定する回転方向で、適当な間隔で並べます。

「画像3」・「画像4」で印を付けた線にチェンソーを入れていきます。

この時、チェンソーは直径の2/3程度まで切り込んでいきます。

最後まで行ってしまうと、チェンソーの刃がコンクリート土間に触れてしまうからです。

2. 原木を反転させます。

「画像5-2」では「かぎてこ」と呼ばれている道具を使っていますが、チカラのある方は腕力でも構いません。(笑)

3. 反転された原木は「1.」で置いた時と同様に、大抵の場合は回転方向で安定が良いと思いますが、万一不安定でしたら「クサビ」などでしっかり固定して作業してください。

どうでしょうか?

「玉切り」は上手くできたでしょうか?

しつこい様ですが、これはあくまでも爺がやっている方法です。

もっと良い方法は他にもあるでしょうし、機械や場所などそれぞれの環境で考えられる1番良い方法を工夫していただければと思います。

爺の薪作りも最初の頃からは随分と自分流に改善してきました。

画像6

「画像6」は、15年以上前まで使っていた「玉切り用の台」です。

今では工房の土間の片隅で朽ちてきています。

今回の記事を書き始めて、思い出しました。

この「玉切り用の台」は一刀両断にチェンソーを使えることや、腰を曲げずにチェンソーを操作できるといった大きなメリットがありました。

では、なぜ今は使っていないかというと、この台の上まで原木を持ち上げることが大変になってきたからです。

思い出のあるもので残念ですが、今冬には分解して薪にしようと思っています。

それが資源の有効利用だと思えるからです。

それではまた次回にお会いしましょう。

Let’s try!

【関連記事サイト】

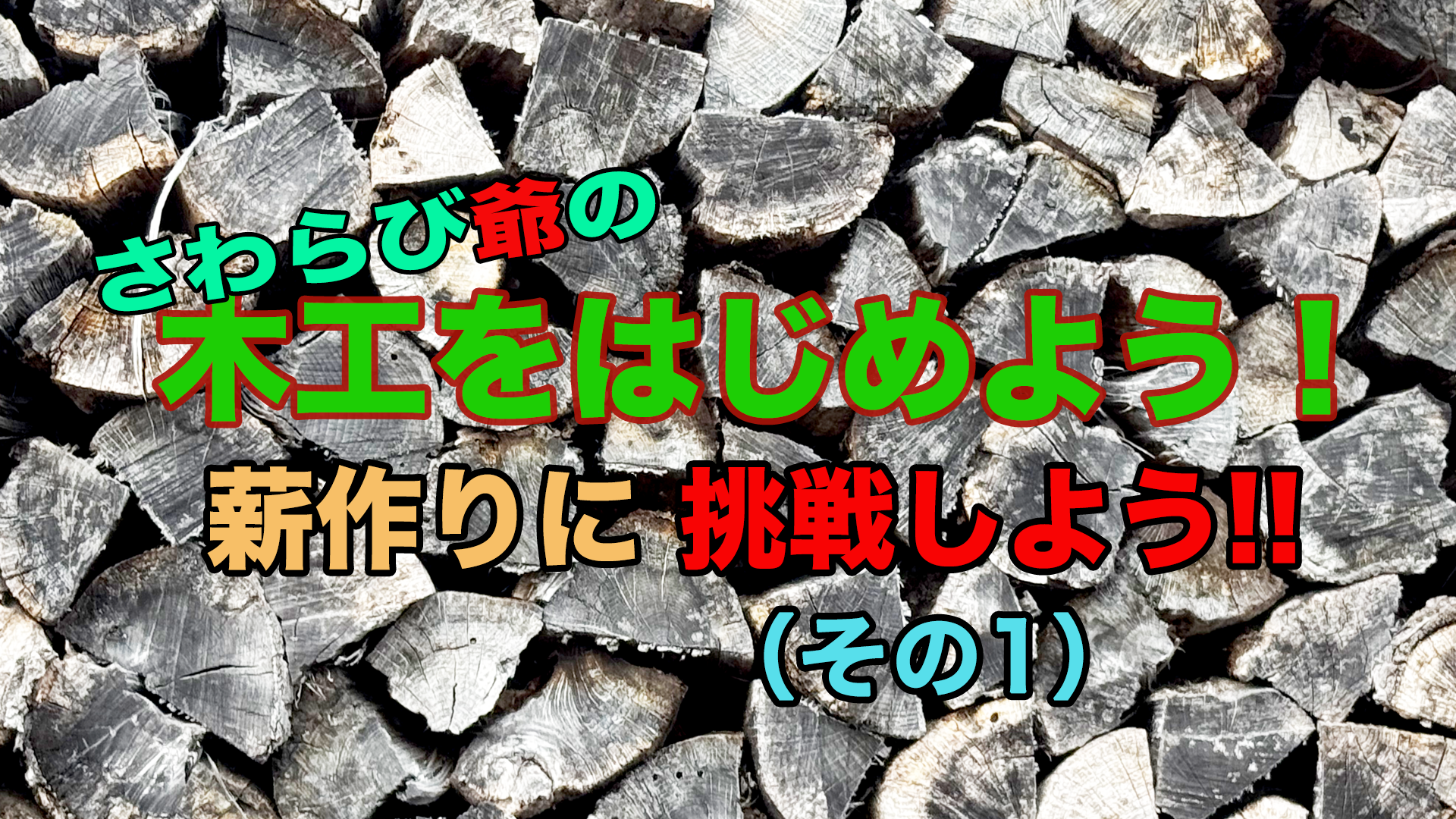

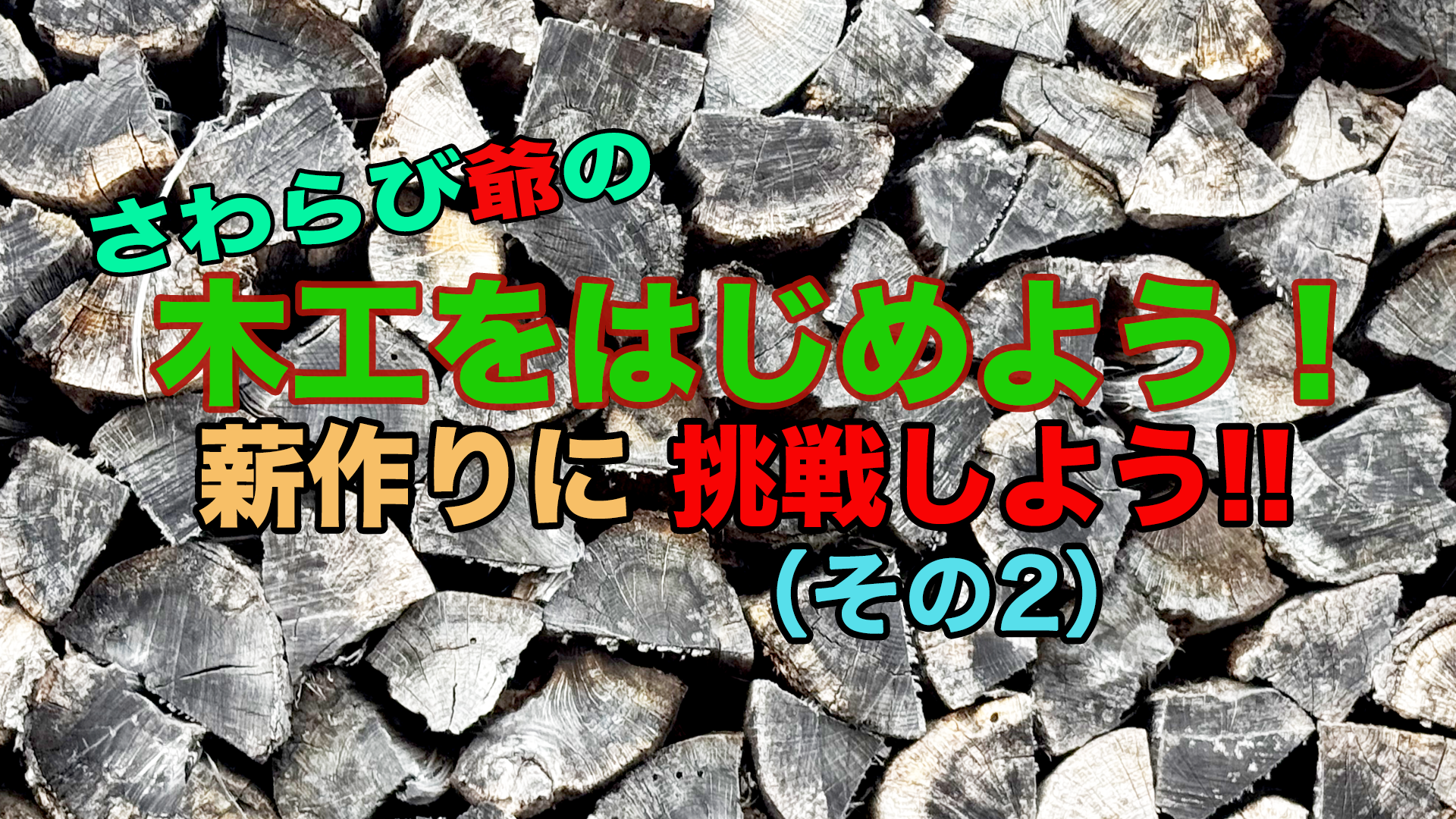

薪作りに挑戦しよう!!(その1)

薪作りに挑戦しよう!!(その2)

コメント