鉋は 木材を薄く削ることによって仕上げるための道具です。

基本は、今回解説します平面を仕上げる「平鉋」ですが、曲面を仕上げるためのもの、面取りをするためのもの、溝切りをするもの等々あります。

多種多様ではありますが、切削の原理は、ほぼ同じです。

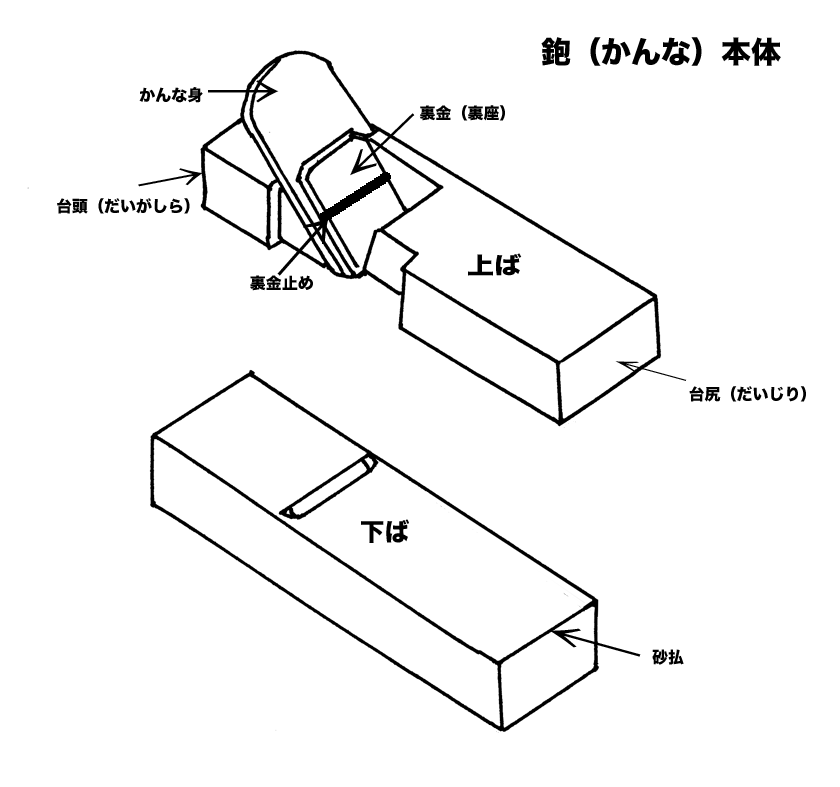

構造

鉋は「鉋台」と「身」から出来ています。

鉋台は樫材などの硬い材料で出来ていて、木表を「下ば」に末口を「台頭」に木取りして作られています。(下図参照)

理由は材木(鉋台)の「反り」と「組織構造」に由来します。

詳しく考えてみると、その確かな理屈に納得できると思います。

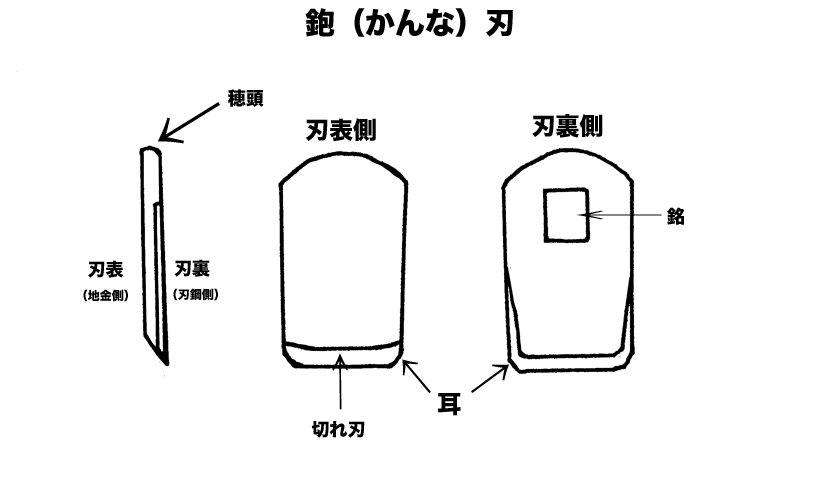

「身」というのは鉋の刃のことです。

刃裏には切削のために切れ刃(鋼)が仕込んであります。

刃幅は、身の頭部から刃先へ向かって少し狭く作られています。

身の研ぎや調整の出し入れがし易くなるための工夫だと思います。

このことだけをとっても、日本の木工道具の素晴らしさがうかがえます。

平鉋について(最も一般的な鉋です)

私たちが「鉋」と聞いて1番に思い浮かべるのが、この平鉋でしょう。

切削面の仕上がり状態や仕事量によって、荒削り用の荒鉋(あらしこ)中間の中仕上げ鉋(なかしこ)、仕上げ削りの仕上げ鉋に用途分けします。

鉋身(刃)が一枚だけの「一枚刃鉋」と裏金のある「二枚刃鉋」があります。(下図参照)

一枚刃鉋の特徴は、鉋引きにチカラがいらないことが挙げられます。

その理由は、裏金がないので板当たりの抵抗が少ないことなどです。

しかし、利点と欠点は表裏一体ですので、このことが欠点にも繋がります。

それは、「(※)逆目」(さかめ)が出やすいということです。

もちろん2枚刃の鉋でも逆目は出ますが一枚刃の鉋ほどではありません。

そこで、爺の工房では一枚刃の鉋は板の平面を出す時の「横削り」や額縁の「留め」(45度)などの木口仕上げに使っています。

二枚刃鉋については、今ほどの一枚刃鉋の欠点である切削角度の小ささを補い、微妙な切れ刃の動きをしっかりと抑えることもあり、逆目を起こしにくくしているものです。

とはいえ、「逆目」方向に鉋を引いたり、材料が堅木の杢ものであったりすると、二枚刃鉋でも逆目は出ます。

刃の研磨・台や刃先の調整・鉋の引き方など様々な条件が整い、はじめて鉋がけは上手くいきます。

下図一番右側の鉋は、小さな二枚刃鉋です。

爺は、ホゾのオスをちょっと面取りしたりとか、仕上がりをあまり気にしなくて良い場所の「入り面取り」に使っています。

「(※)逆目」(さかめ)とは…木材を削る時に木目に逆らって削ると「ささくれ」が生じること。また木目に逆らう方向のこと。↔︎「順目」(じゅんめ)

今日のコツ

鉋がけにコツはあるのかな?とここまで書いて、ハタと考えました。

先述のとおり、鉋がけには幾つもの関門があります。

まず、刃物の研磨。

これは鉋に限ったことでは無く、鑿(のみ)であったり、鋸(のこ)であったり

でも同様で、電動工具の「刃」にも同じことが言えます。

次に鉋身(鉋刃)の調整..出入りだけでは無く、鉋台と平行になっている

か?二枚刃鉋であれば裏金と光も漏れないようにピタりと合っている

か? しっかりと整っていること。

3番目には、鉋台がちゃんと出来ているか?

鉋台の「下ば」がねじれていたり、刃口が広がりすぎていてはいけませ

ん。

鉋がけの上達ついては、多くの経験を積むことに尽きます。

これが、本日の一番大切なコツでした。(笑)

最後にもうひとつ。

これはすぐにも出来るコツです。

鉋を置くときには、横向きに置く癖をつけるようにしましょう。

鉋の「下ば」に細かなキズをつけないようにするためでもありますし、使用中の鉋であれば当然「鉋身(鉋刃)」も出ていますよね?

その位の配慮が出来ないようなら、鉋がけの上達は見込めないと思います。

そしてなにより、ちょっとだけプロっぽいじゃありませんか。(苦笑)

それでは、「鉋その2」まで、何度も何度も経験を積んでください。

Let’s try!

【関連記事サイト】

コメント