框(カマチ)って?

扉などをプロっぽく作ってみたいと思いませんか?

辞書をめくってみると「框」には、玄関の上がり縁や廊下などの縁を隠すものなどと書いてあります。

また、建具屋さんでは障子・襖・ドアなどの構造物を指すことになります。

世界が少し違うだけで、イメージするものも違う一例でした。

さて、これが木工の世界ではほんの少し違ったニュアンスになります。

木工では大工さんや建具屋さんの世界とは扱うモノが違うので仕方ありません。

爺の本職(?)である家具づくりで「框(カマチ)」といえば、タンス・キャビネット・本棚などの本体の構造材やその扉を加工する方法の一つになります。

もちろん、(桟状のもので)モノの縁を囲むという意味では全くその通りです。

それらを板の「はぎ合わせ」で作る方法もありますが、少し手の込んだ手法としての「框構造」は、初級者と上級者では大きな差が出るもののひとつだと、爺は思っています。

今回は、「框構造」について簡単に解説します。

木工初心者の方は、この「框構造」に一手間加えるだけで、飛躍的に作品のレベルが上がります。

ですから、この記事を読み実践していただけると、爺も嬉しいです。

単純な框構造

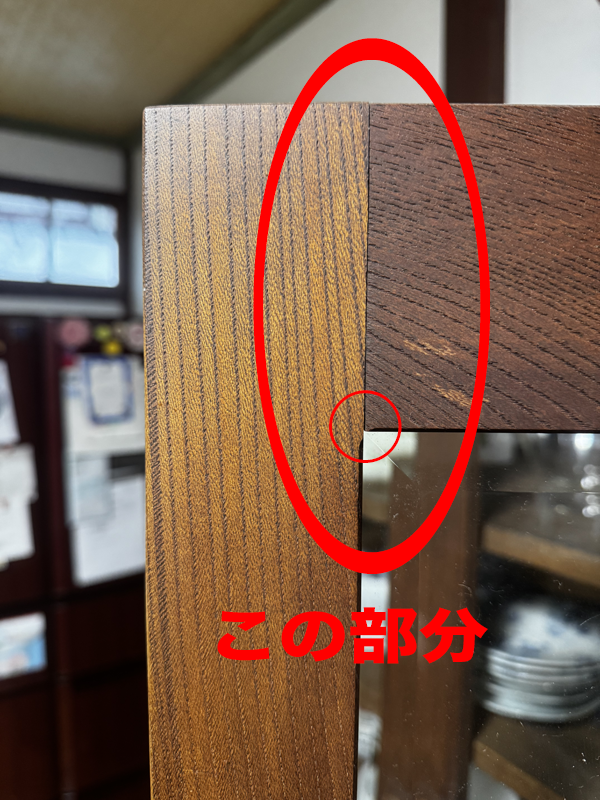

図-1

図-1をご覧ください。

これは、爺が初めて作った自宅用食器棚の「扉」です。

35年以上前のものですが、今でも毎日使う食器を収納する家具として働いてくれています。

製作当時は木工の技術も知識もほとんど有りませんでしたが、気持ちだけは大いにあったので、この食器棚作りに挑んだのだと思います。

画像では少し見えにくいですが、無理して「面取りガラス」を特注したのも気持ちの現れだったのでしょう。

ある程度上達してから以降は、今に至るまで自身の下手さ加減を反省する材料として、毎日視界に入ることになっています。

初期の品物は、あまり手元に残っていないのですが、考えてみればどれもが懐かしさよりも恥じらいのような感情の方が強いと感じています。

さて、図-1ですが、外観から分かるように、縦框と横框がそれぞれ同じ厚みであり、仕口(しくち:木組の意匠)もごく単純なホゾとホゾ穴の組み合わせです。

いかにも素人っぽい框構造です。

この仕口では框の内側角の面が連続して取れません。

今となっては正確に思い出せませんが、苦し紛れに仮組をした框にトリマーを当てて小さな面取りをしたものだろうと思われます。

それが証拠に框の内側隅は、面取りが成されていません。

まぁ、当時の技術と知識ではこんなもんだったのでしょう。(汗)

初心者時代の甘酸っぱい思い出ですね。

これが、上達していくとそれなりに技術も知識も積み重なっていくことになります。

単純な框構造に少し手間をかけ、見栄えも良く使用感もランクアップさせる手法について次項から一つ二つ紹介します。

実は、この「単純な框構造」でも面取り問題や見栄え問題を一気に解決する方法もあります。

この記事の最後に解決方法の一例を書いておきますので、少し考えながら読み進めてください。

不等厚みの框構造

図-2

図-2をご覧ください。

これは上述の食器棚を作ってから何年か後に食器類だけではなく、台所で使う物を収納するために作ったカップボードのガラス扉です。

画像から見て取れるように、縦框と横框の厚みが異なります。

測ってみると、この扉では、縦框が24㎜厚で横框が21㎜厚でした。

なぜ縦横で框の厚みが異なるのか分かりますか?

理由は二つあります。

框の内側に大きな面取りが可能になること、それに伴い見栄えがグッとよくなることです。

実はこの厚みの差こそが、見栄えに大きな影響を与えるのでありました。

前項の「単純な框構造」では、面取りガラスを使っていても凹凸に乏しく平面的な印象でした。

しかし、縦横の框で厚みの差をつけることで、扉に彫の深い印象を与えることができます。

実際に図-1と図-2を比べてみれば一目瞭然です。

圧倒的に多くの方が図-2の方に軍配を挙げられるものと思います。

この場合、縦框が横框よりも3㎜厚いので、その厚みの差分だけ大きな面取りができます。

このことが框全体に「彫の深い印象を与える」ことになるのです。

角面取りには、普通でしたら45度のビットを使いトリマー加工することが多いと思います。

今回の縦框の内側の面取りは、60度のビットでとるのが良いと思います。

前面から框を見た時に、面が大きく見えるからです。

どうでしょうか?

これだけの工夫をするだけで、単純な框構造と比較して、いかにもプロっぽくなったと思いませんか?

実際に加工してみて、その違いを体感してみてください。

注意点として、この方法(不等厚みの框構造)は観音開きの扉向きです。

引き戸に使えないこともありませんが、引き戸の場合は次の項目以降で解説する「面腰の框構造」や「被せ面框構造」が適した構造だと思います。

少し高度な技術となりますが、こちらも試してみてください。

面腰の框構造

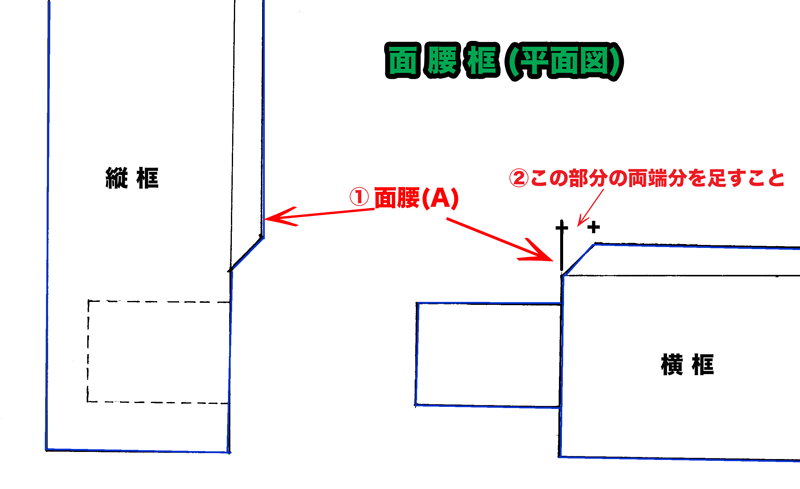

図-3

図-3をご覧ください。

これは、「面腰の框構造」と呼ばれる仕口です。

先ほどの「不等厚みの框構造」と異なり、縦横の框は同じ厚みです。

このことから、この構造は「観音開きの扉」でも「引き違い戸」でも使えるものになります。

図-4

この構造での留意点は2点。

① 取りたい面の大きさ以上の「面腰」をとること。

② 横框(ホゾ側)の有効長さに面腰のふたつ分の長さを足すこと。(扉の完成予定より幅が狭くなってしまいます。)

特に②は、初めての時にはウッカリし易いので注意してください。

少し手の込んだ加工になりますが、仕上がりの美しさを見ると苦労も吹き飛ぶことでしょう。

こちらも是非チャレンジしてみてください。

その他の框構造

爺の工房ではほとんどの場合、これまで説明してきた構造で框を作っています。

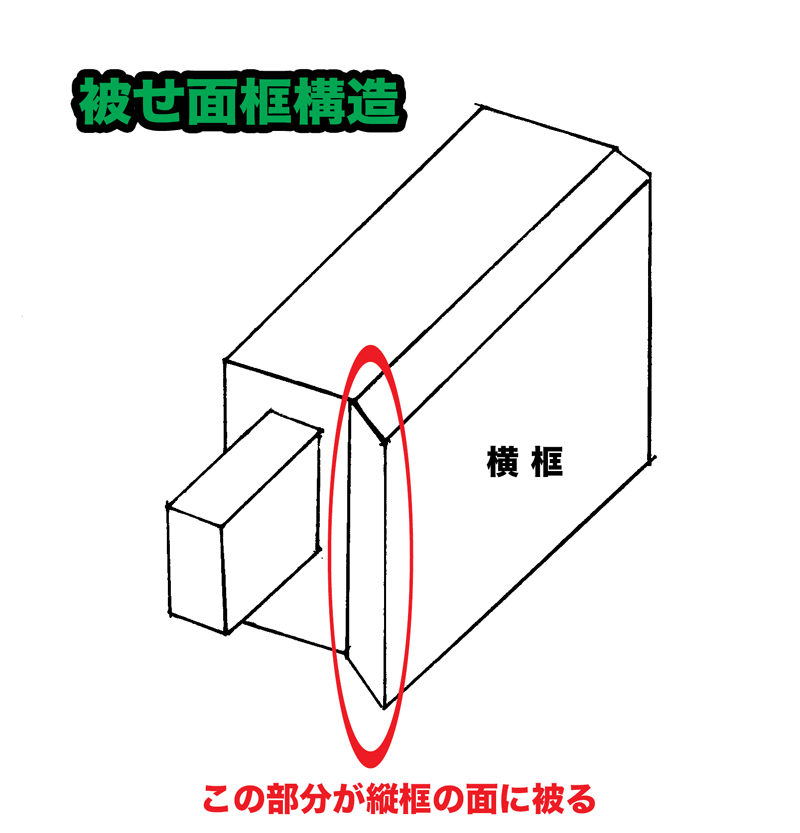

今回紹介したものの他にも、代表的な框構造として「被せ面框構造」があります。

これは古くから建具屋さんが多用されている構造です。

今は有りませんが、我が家の以前にあった風呂場の扉がこの構造でした。

現物が無いので、簡単な絵を書いておきます。

下図-5を参照願います。

図-5

縦框に取った面を横框で被せるようにする仕口です。

框構造は他にも多数あります。

興味のある方は検索してみてください。

さて、観音開きの扉を作ったら「蝶番」や「ヒンジ」の出番ですね。

このことについては「蝶番(ヒンジ)の取り付け方」の過去記事を参照願います。

今回は「扉」の解説のようになりましたが、この「框構造」は食器棚や本棚、下駄箱等々の「箱物」と呼ばれる品々の本体構造にも使われる加工法です。

少し高級な家具の側板やドアなどは、手間のかかる「框構造」になっていることが多いです。

何気なく見ている家具もミクロの目で細部を観察することで新たな発見があるというものです。

実は、最初に紹介した「単純な框構造」ですが、この方法でも框内側に飾り桟を付けることで、内側の面取りや見栄えを良くする方法もあります。

細い飾り桟で框の内側に額縁を付けると、面取り問題や見栄え問題が一気に解決します。

ガラス板や鏡板などを抑える桟も兼ねられれば一挙両得です。

工夫や勉強を積み重ねることで、木工に限らず世界は開けていくものですね!

Let’s try!

コメント