組み立て後の作業

額の組み立てた後、接着剤も充分に乾いたとところで、固定していた工具やバンドなどをはずしてみましょう。

四隅の留め部分は綺麗に接合できているでしょうか?

爺が初めて額を作った時は、電動工具は一つも無く、基本的な手道具だけでの取り組みでした。

留めの接合もピタっとくっつくとはいきませんでした。

失敗の原因はいくつも考えられます。

① 正しい墨線が引けなかった。

② 直線・直角・留め・平面が、しっかり加工できなかった。

③ 接着剤の使い方を間違えた。

④ 固定工具やバンドの使い方が正しくなかった。

⑤ その他

うまくいかなかった原因で1番多いのは②だったのではないかと思います。

原因はひとつでは無いかもしれません。

でも、悲観することはありません。

初めから上手くできるほど木工は簡単ではありませんし、出来ないことが多い人ほど「伸び代」があるということです。

上手く出来た人も、出来なかった人も、最後まで頑張りましょう。

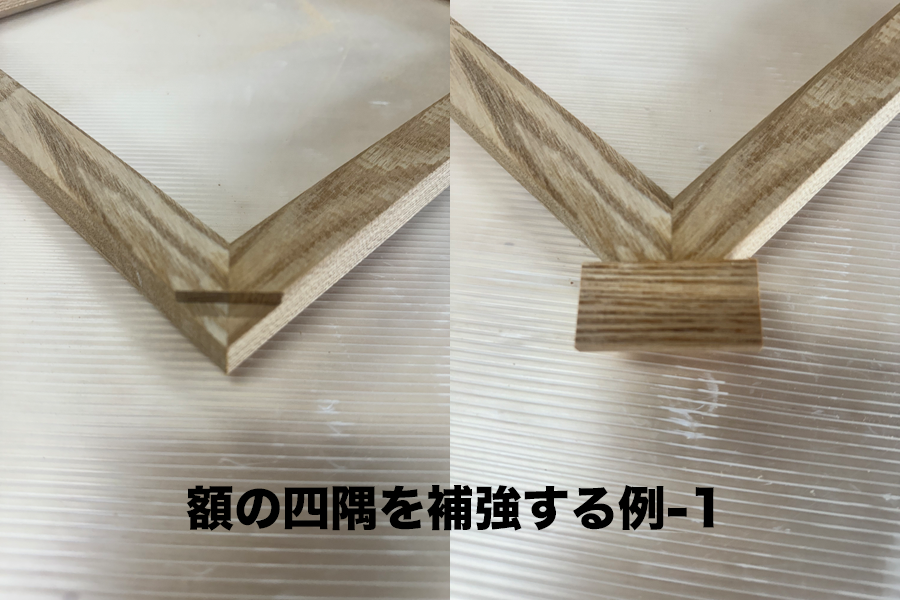

上図をご覧ください。

額の構造上、四隅の接着面は強くないので、補強しておく必要があります。

なぜなら、接着剤でくっつけただけ(イモハギといいますが)では、簡単に剥がれてしまうからです。

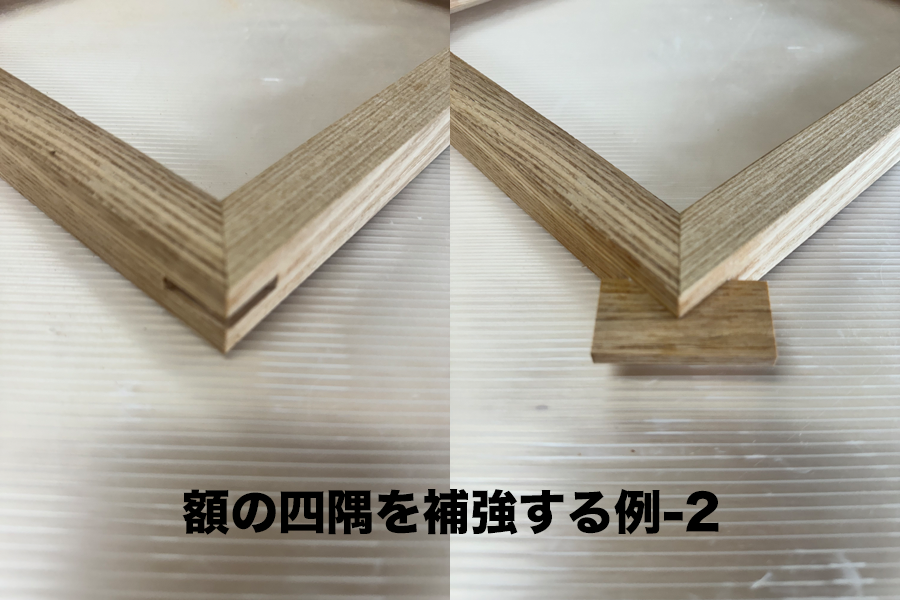

その方法はいくつもあると思いますが、今回は二種類のやり方で作ってみました。

例-1の方法は額の裏側に切り欠きを作り、別の材料を当て、接着面積を増やす方法です。

例-2は、四隅に溝を切り欠き、別の材料を「ヤトイザネ」として入れる方法です。

さらに、隠し釘やモクネジ、ダボ埋め等々を併用すると、なお良いでしょう。

上図は、今回のそれぞれの方法で四隅を補強したものを表側と裏側からの仕上がりです。

完成?…いや、まだまだです

ここまでくると、ほとんど額本体は完成したように見えるのですが、焦らずにもう少し頑張りましょう。

額全体の素地仕上げ

前回の記事「額縁を作ろう!(3)」の【2. 工程を進める】で、サンドペーパーのかけ方について説明しました。

今回は組み立て時や補強時にできた傷を含め、全体の仕上げを行います。

ペーパーがけについては、このことだけでも一つの記事になる要素があります。

そこで、今は前回記事を参照して全体をしっかりとペーパー仕上げしてください。

塗装

額に限らず、木工品の塗装方法は様々です。

木地そのままでもいいのかもしれませんが、汚れ・キズ・水分などに弱いものとなります。

今回、爺は「オイルフィニッシュ」で仕上げてみました。

これは、メーカーにより成分は様々ですが、ウエス(ボロ布)などで塗り、(場合によってはサンドペーパーで研ぎ出し)乾いたウエスで拭き取りを繰り返す(2〜3回で充分です)ことで、木の自然な美しさを保つことの出来る方法です。

木工では、最も簡単な塗装になると思いますが、1番自然な仕上がりが望めるものです。

ほかには、「みつろう」や「木工wax」「〜カラー」などが塗るだけでも、それなりの仕上がりが期待できます。

それぞれに特徴がありますので、研究してみるといいと思います。

※ 木工オイルを塗る時に使ったウエスは条件が揃うと、自然発火の恐れがあります。使い終わったウエスの管理はしっかりとしていただくようお願いします。

ガラス・裏板・金具

オイルが乾いたら、寸法を確認してガラスを調達します。

ガラスや透明なアクリル板は、額縁溝の内寸よりもほんの少し(1㎜)程度小さいものを用意すれば、いいと思います。

裏板も同様ですが、実寸よりほんの少し小さめ(これは、鉋で削り合わせすることでいいと思います。)にすることと、最後に書きますが、裏表ともすべて小さな(糸面)面とりをすることを忘れずに願います。

今回の図面では、ガラス厚みが2㎜、色紙厚みが約2㎜、裏板(ベニヤ)が4㎜で加工しました。

上図は「吊り金具」と「トンボ」の一例です。

いずれも、DIYショップや美術用品ショップで入手できます。

あとは、「吊り紐」があればすべて揃います。

※ 「トンボ」には裏表があります。どう取り付ければ桟や裏板にキズをつ

けないで、動かせられるかを考えて取り付けてください。

モクネジで取り付ける際には「トンボ」が緩くも固くもない締め付けを

意識してください。

完成

実際に額縁を作ってみて、どうでしたか?

その(1)でも書きましたが、「額縁」作りには木工技術の基礎工程が、ほぼ凝縮されています。

最後まで頑張って完成させた人は、例えどんな仕上がりになっていても、木工の基礎は掴んだ人です。

なによりも、完成の喜びを知っている人です。

少ない材料や工具でも、工夫と技術で今後も頑張りましょう。

今日のひとこと 001 「金とらん仕事と面とらん仕事はするな!」

「金とらん仕事と面とらん仕事はするな!」

これは30年以上も前に、まだ木工を始めて間も無い爺に対して言われたひとことです。

言ってくださった人は、心から尊敬の出来る棟梁でした。

仕事以外でも様々なことを教わりました。

脱サラで木工の道に飛び込んだ、師匠のいない爺ですが、今でも心の中では、勝手に師匠と思っています。

さて、この言葉の意味ですが、「大切なお金をいただくからとの思いを常に持ち続け、手抜きせず仕事をしなさい。」」「木を扱う以上、触れても痛いところを作ってはいけない。すべての箇所に面をとりなさい。」「面取りしなくていいのは棺桶だけだ。死人は痛みを感じない。」

と、解説してくださいました。

まだ若かった爺は、最後の部分で「棺桶を担ぐのは生きた人で、痛みを感じるじゃないか。」と心の中で「つっこみ」を入れていました。

今は、そう思っていません。

「何にでも例外のあることと、死ぬまで感性を働かせなさい。」

と教えてくださったのだと感じています。

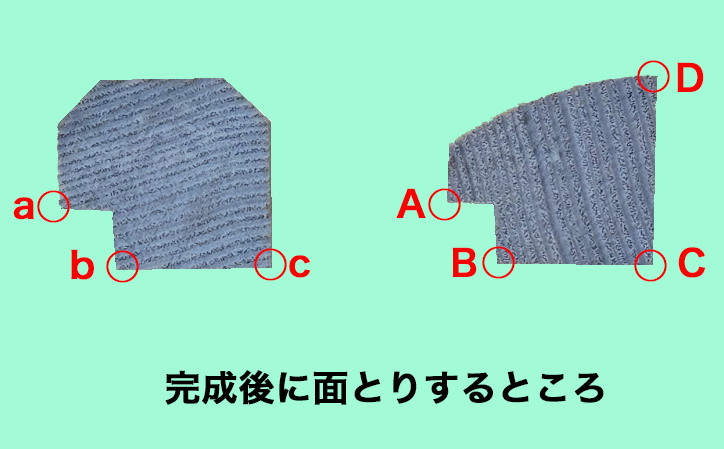

さて、そう言った意味からも、今回の例では、2.の(1)額全体の素地仕上げの補足として上図を参考にしていただき、少なくともa,A,b,B,c,Cは糸面程度はとってください。

Dについてはデザイン意図によりますが、小さな面から大きな面取りをするようにお願いします。

Let’s try!

【関連記事サイト】

「額縁を作ってみよう!(1)」

「額縁を作ってみよう!(2)」

「額縁を作ってみよう!(3)」

「額縁を作ってみよう!(4)」

コメント