前回の続きから

仕事の都合や旅行などもあり、久しぶりの投稿となりました。

ここまでの工程で、制作する額縁のデザインや寸法などは、それぞれ決定し、「桟の木取り」から「溝切り」と「面取り加工」まで出来ているものと思います。

それでは前回の続きから始めます。

工程を進める

【桟のサンドペーパー仕上げ】

ここまでで、加工の済んでいる桟ですが、45度(留め)に切り落とす前に、サンドペーパーを使い仕上げておきましょう。

特に、額として仕上がった時に内側になるところは、少なくとも組み立て前にしっかりと仕上げておく必要があります。

理由は、留め切り(45度に切り落とす)後に面のペーパー仕上げをすると、どうしても木口(切り口)にペーパーが当たってしまい、木口同士がピタッとくっつかなくなるからです。

また、組み上がってしまってからペーパー仕上げをしようとしても、前面から見て桟の中央から内側は構造上、大変仕上げにくくなります。

そこで、Aの例であれば①から④まで(②は後でも出来ますが以下の理由により)、Bの例であれば①から②までを先に仕上げておくのが得策です。

面(メン)をサンドペーパーなどで仕上げる工程では、仕上げる順番で出来上がりに大きく差が出ます。

Aの例、角面の場合は原則として、面(メン)の小さい箇所から仕上げていきます。

どうしても、小さな面(メン)はペーパーの角度がズレ易く、後になればなるほど、アラが目立つからです。

上図のような順番で仕上げることをお勧めします。

例外的には、Bのように曲面のある場合です。

曲面のサンドペーパーがけは最初にすると良いと思います。

角面(A)の場合でも、曲面(B)のあるものでも上記の原則に従えば、隣り合う面(メン)の境界がキチっと仕上がり易くなります。(つまりは美しく仕上がるということです。)

今回のように額であれば、外側は組み立て後でもペーパー仕上げは充分可能ですし、組み立て時に多少のキズがついても、最後に仕上げられます。

また、45度(留め)の接着補強もするので、額の外側と裏側の仕上げは最後に行うこととします。

サンドペーパーを使う時には、直接ペーパーを持って使うよりも「あてこ」と言われるものをペーパーで包む方法が1番です。(下図参照)

今回のように「角面のペーパーがけ」であれば、自分で使い易い適当な大きさの木端を準備しておきましょう。

また、「曲面のペーパーがけ」には曲面(カーブ)に合った木端を準備するのが1番ですが、複雑な曲面でなければ、大きめのプラスティック消しゴムが爺の経験では非常に便利です。

ここは自分の工夫で、色々と試してみてください。

今回のように同じ寸法・形の桟が複数ある場合で、しかも小さい平面のペーパーがけをする時には、ペーパーがけで面の傾きを作らないやり方として、複数本の桟を同時にペーパーがけする方法があります。(上図参照)

効率も良くなりますし、一石二鳥です。

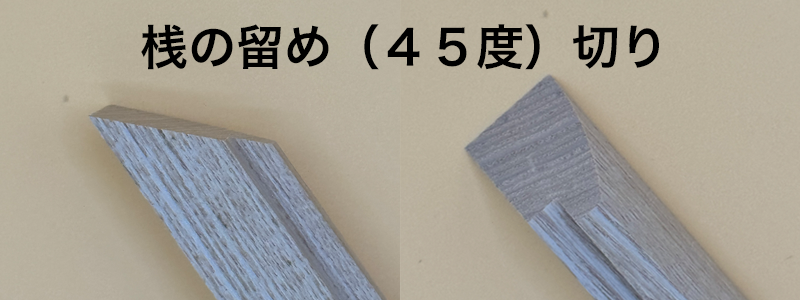

桟の留め(45度)切り

ここまできたら、いよいよ「桟の留め切り」です。

昇降盤やそれに類する精度の高い電動工具をお持ちの方は、しっかりと寸法を確認のうえ、一刀両断に留め切りしてください。

手道具で挑戦される方は、まず寸法に誤りが無いかを確認し、正確な墨入れを行ってください。

対面するそれぞれの桟を合わせてみて、きちっと寸法が合っていることを確認してから「胴付き鋸」を使い墨線よりもほんの少し外側(墨線が残る程度)を丁寧に切り落としてください。

慌てずに、慎重に願います。

切り落とした木口の面はどうでしょうか?

かなりの熟練者でも「木口」が平滑で平面がキッチリとはいかないと思います。

鉋で慎重に少しずつ平面を出しましょう。

4本すべての桟が出来たら、墨入れ時と同様に対面する桟二組を合わせてみて、仕上がり寸法の確認をしましょう。

仮組と言いますが、4本の桟をそっと合わせてみて、仕上がりを試してみるのもいいでしょう。

額の仕上がりは、四方の留めがピタッと出来ているかどうかにかかっています。

ですので、焦る気持ちを抑え、時間をかけて、納得のいく作業に挑戦してください。

(上図は昇降盤で一発切断したものです。正確で早い仕事は機械には敵いませんが、手仕事でも充分可能な作業です。)

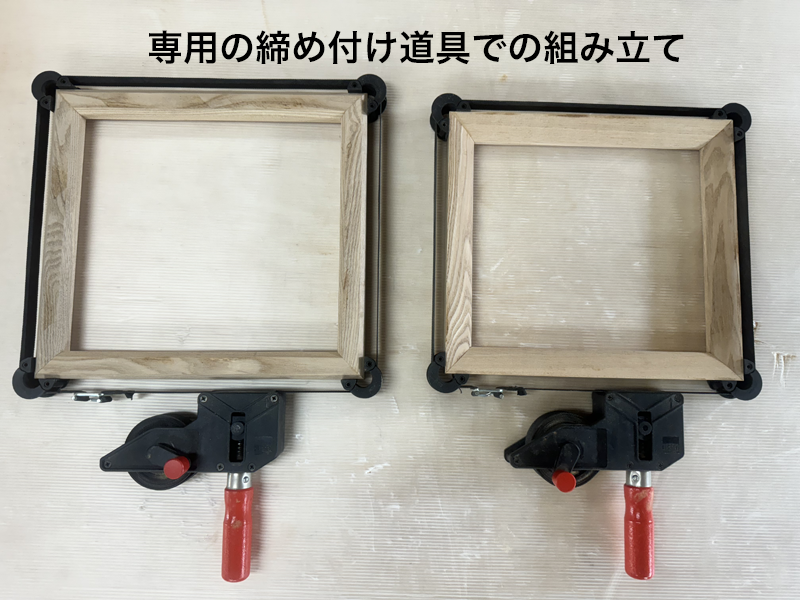

額縁の組み立て

ここまで来たら、いよいよ組み立てです。

早やる気持ちを抑えて、一度仮に4本の桟を合わせみてください。

実際に接着剤を使い組み立ててしまうと、修正が効きません。

最後のチェックをして納得ができれば、桟それぞれの木口全部に「木工用ボンド」を薄く均一に貼付してください。

慎重に組み合わせ「はたがね」や「クランプ」などで軽く固定する程度のチカラで押さえてください。

今回、爺は多角形専用の締め付け工具を使いました。(上図参照)

「はたがね」や「クランプ」、専用工具が無くても構いません。

「養生テープ」で固定してもいいですし、DIYショップやcarショップで売っている軽トラの「荷締めバンド」を使う手もあります。

実際、爺も木工を始めた頃は、板のはぎ合わせから組み立てまで、この「荷締めバンド」には随分と お世話になったものです。

さて、木工ボンドが乾くまで、少し休憩です。

次回はいよいよ「額」の完成までいきましょう!

Let’s try!

【関連記事サイト】

「額縁を作ってみよう!(1)」

「額縁を作ってみよう!(2)」

「額縁を作ってみよう!(3)」

「額縁を作ってみよう!(4)」

コメント