蓋(フタ)をつくる

前回「まず..道具箱を作ろう(2)」では、道具箱本体の制作まで行いました。

いよいよ、今回は蓋(フタ)を作り、「道具箱」の完成です。

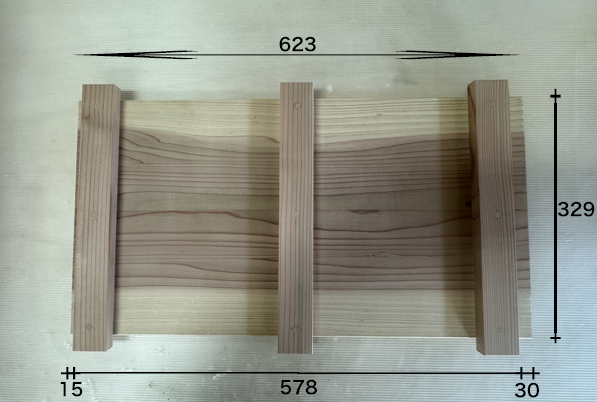

蓋の木取りでは、本体の内のり寸法330㎜に対して、ほんの少し幅の狭い329㎜の幅になっています。

そこで長さですが、下図を参考にしてください。

組み立てた本体の向板内側から反対側の押え桟までの寸法(2.の寸法です)を直接測ってください。

爺の作った本体は625㎜でした。

そこで、少し余裕をみて、蓋の長さを623㎜としました。

現物合せですが、一番間違いのない方法でもあります。

先ほどの図の左側、爺の今回作った本体の向板内側から、本体の押え桟まで(1.の寸法です)は25㎜でした。(ノミコミ25㎜と言います。)

そこで下図のように蓋の押え桟を配置しました。

蓋の30㎜側(右側)を本体に差し込み、(左側へ)17㎜ずらして、閉じるという蓋にしました。

皆さんも自分で作った本体に合わせて、大きさや桟の位置を決めてください。

道具箱の完成?!

本体と蓋が出来たら、いよいよ道具箱の完成です。

蓋と本体の相性はどうでしょうか?

どちらかの直線・直角が出ていないとか、寸法の微妙な違いがあると、使いにくい道具箱になってしまいます。

鉋やサンドペーパーなど駆使して、少しでも使い易くなるように、改善してください。

あちこちに隙間があったりしても構いません。

自分で作った最初の作品です。

愛着を持って使い込んでいきましょう。

道具箱ですが、時には作業台として使うこともあるかもしれません。

そして、箱としての完成は確かにありましたが、実は、ここからが道具箱作りの始まりでもあります。

これまで紹介してきた 鑿・鉋・鋸・け引き・差金・墨壺・白書きなど、整頓して収めておくためにはどうすればいいのか?

いつか、また「道具箱を作ろう(4)〜」を書くと思いますが、皆さんも「自分の道具箱」の真の完成を目指し、工夫をしてみてください。

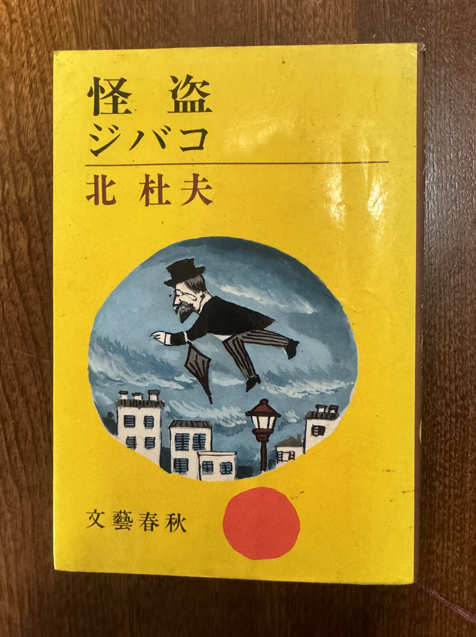

今日の1冊(001)「怪盗ジバコ」

今回道具箱が完成したことを受けて、鑿・鉋・鋸・け引き・差金・墨壺・白書など、今までに紹介してきた道具・工具(手道具)が揃えば、時間さえ惜しまなければ、木製品のほとんどのものは加工が可能です。

勿論、時間の短縮や、正確な加工、容易に美しい加工などのためには、電動工具の出番となりますが、それは本当に必要になった時に考えればいいと思います。

工夫や治具でカバーできることも多くあります。

突き詰めれば、木工のプロとアマチュアの違いは、技術や情熱では無く、効率?(仕事としてペイ出来るかどうか)だと爺は思っています。

アマチュアのメリットである「時間と情熱を注ぎ込むこと」の入り口まで来られた皆さんには、1冊の本を紹介させていただきます。

はるか昔、爺がまだ中学生か高校生だった頃に読んだ本です。

書籍名:怪盗ジバコ

著者名:北 杜夫

出版社:株式会社 文藝春秋

少年時代に読んだこの本を、今、思い出したのは、色々あって最後の最後に「やすり1本」でエッフェル塔をまるごと盗もうとする怪盗ジバコの表現があることです。

木工に興味を持ち始めた頃の自分や、「時間と情熱を注ぎ込むこと」、原点に立ち戻ることなどが心に浮かびます。

手道具と僅かな電動工具で始めた家具工房でしたが、怪盗ジバコのチャレンジ精神に自分を重ね合わせていたのかもしれません。

この本は既に絶版になっているかもしれません。

とりとめのない内容であったと記憶していますが、興味のある方は探してみてください。

「北 杜夫」氏による全く異なる著作の「どくとるマンボウ」シリーズや「楡家の人びと」などのファンになるかもしれませんよ。(笑)

Let’s try!

【関連記事リンク】

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(1)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(2)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(3)」

コメント