加工

「道具箱を作ろう!その(1)」で書いたように、モノ作りには図面が必要になってきます。

今回の道具箱は、構造も単純で、頭の中でイメージすることも容易でしょうが、例えば漫画絵のようなもので良いので、図面を書く習慣をつけることをオススメします。

「第3角法」の製図とか、本格的に肩の凝るようなことは考えなくても構いません。(複雑なものは本格的に製図した方がいいでしょうけどね)

そうすることで、部品の寸法や形状など、加工してしまってからの失敗を少しでも回避できるからです。

一旦切ってしまった材料は元に戻りません。

材料の無駄を出さないことは時間の無駄も出さないことに繋がります。

それでは、爺の作ったものを参考に解説していきます。

材料が合板であろうと無垢材であろうと、何であっても良いのですが、部品一つひとつをそれぞれの環境(入手可能な材料・技術・道具など)で、可能な限り正確に寸法通りに仕上げてください。

こんなに簡単な構造のものでも、材料の厚み×幅×長さを正確に仕上げる困難さを実感できたのではないでしょうか?

初めての木工品加工に道具箱を作るのは、のちのちに良かったと思えるはずです。

特に初心者の方は、直線加工・直角加工ができていなくても構わないので、最後まで頑張ってみてください。

いつの日か上達した時に、自分の道具箱を見て「今だったら、こうするなぁ」とか「あの頃は下手だったなぁ」とか思えるのは、とても喜ばしいことです。

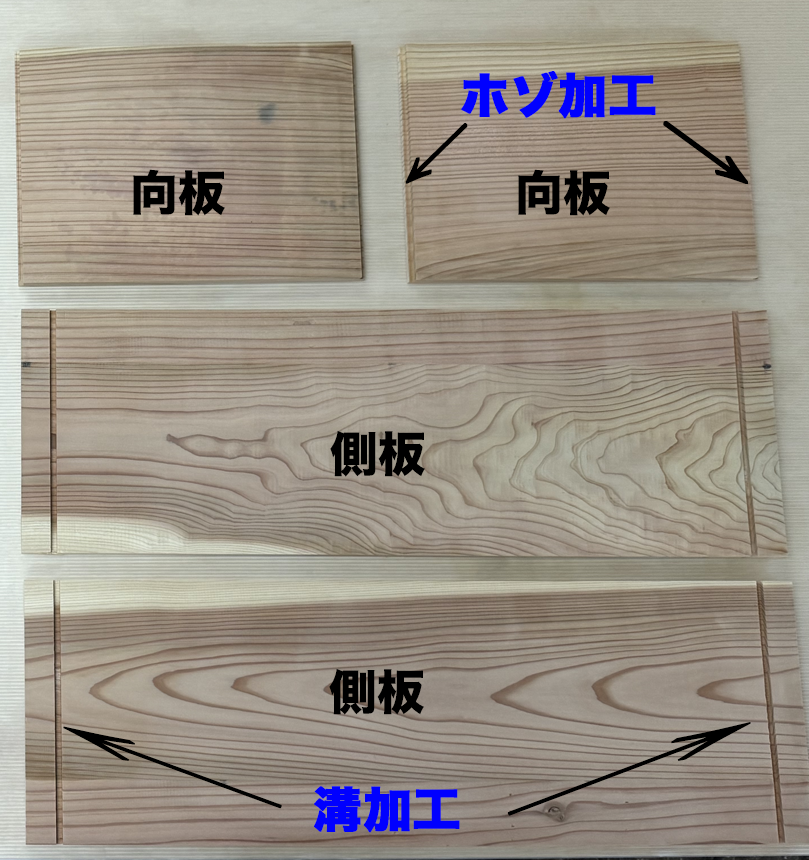

さて、ある程度技術のある方は、上図のように本体加工(ホゾ加工)に挑戦してみませんか?(今回爺は、深さ・幅共5㎜で作ってみました)

本体組み立ての時に位置がピタっと決まることや丈夫な構造になるなど、良いことずくめです。

向板の位置がどこに来るのか?ホゾ穴はどこにほればいいのか? しっかりと考えてから加工してください。

ホゾ加工が無理な人はホゾ分の寸法(今回は向板長さ10㎜)に注意して仕上げてください。

組み立て

全ての部品が加工できたら、いよいよ組み立てです。

理想を言えば、本当に組み立てる前に仮組をして、寸法の誤りなど無いかチェックしてみる必要があります。

問題が無ければ、いよいよ組み立てです。

今回は、全ての接合部分で、「木工ボンド」と「モクネジ・ダボ埋め」を併用しました。

日本の大工さんの道具箱ですから「釘・ダボ埋め」が正当なのかもしれません。

接合方法だけでは無く、寸法や構造も含め、自分なりの工夫ややり方で挑戦してみてください。

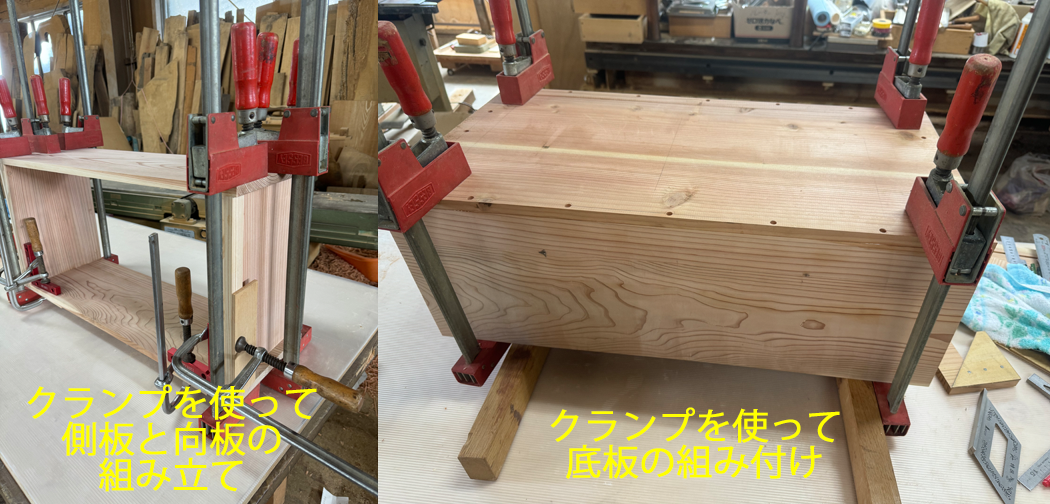

接着剤が固まるまでの固定法として、爺はクランプや直角固定金具など使いました。

そのようなものが無い人は、ゴムバンドや錘(おもり)などを工夫して使ってください。

瞬間接着剤の利用もいいかもしれません。

注意点

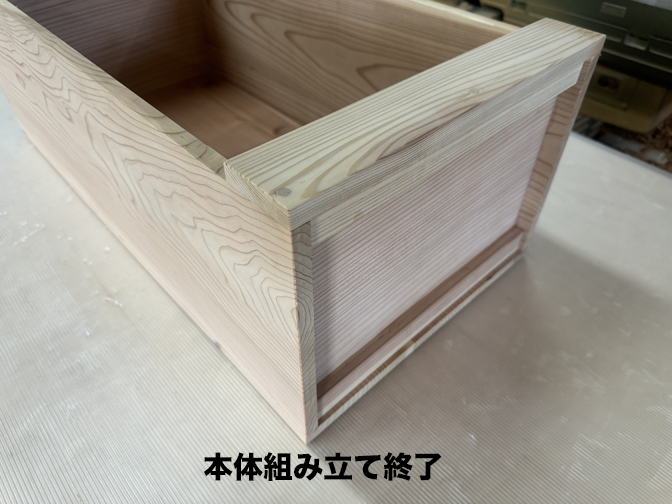

今回の「道具箱を作ろう!その(2)」では、本体の組み立てまでを解説してきました。

思う様な仕上がりになったでしょうか?

道具箱ですので、表面の仕上げとして、研磨や塗装などは不必要と考えていますが、より美しく仕上げたいと思われる方は、組み立て前にサンドペーパーで研磨しておいてもいいと思います

そのほかに大切な点としては

① 組み立て前に面取り(メントリ)をしておきましょう。

「面をとらない仕事と銭をとらない仕事はしてはいけない。」という職人言葉があります。

手に触れるところが痛いようでは困ります。

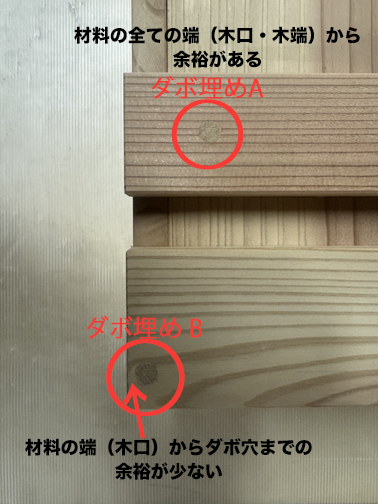

② 木口や木端に近いところにダボを打ち込む際(ダボ埋めB)には、慎重に優しく打ち込む必要があります。(下図参照)

そうでないと、材木の割れが生じます。

くれぐれも慎重にお願いします。

③ 本体組み立ては、まず向板と押え桟の接合から始めましょう。

内に入ってしまうところから組み立てるのが基本です。

完成してからでは、面取りや手直しも大変です。

今回は本体の完成まで解説しました。

次回はいよいよ蓋作りです。

完成まで、あと一歩です。

焦らずに、ゆっくりと作業を楽しみましょう!

Let’s try!

【関連記事リンク】

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(1)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(2)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(3)」

コメント