道具箱を作る意義

これまで、木工用の道具・工具について説明をしてきました。

電動工具については、今後、解説していきますが、基本的な手道具についてはほとんど述べてきました。

実は、手間暇さえ惜しまなければ、これまで紹介してきた道具・工具だけで、木工品のほとんどは加工することができます。

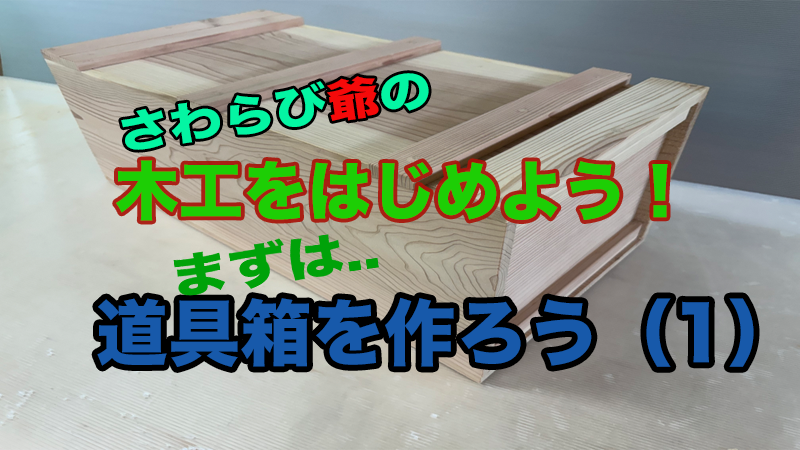

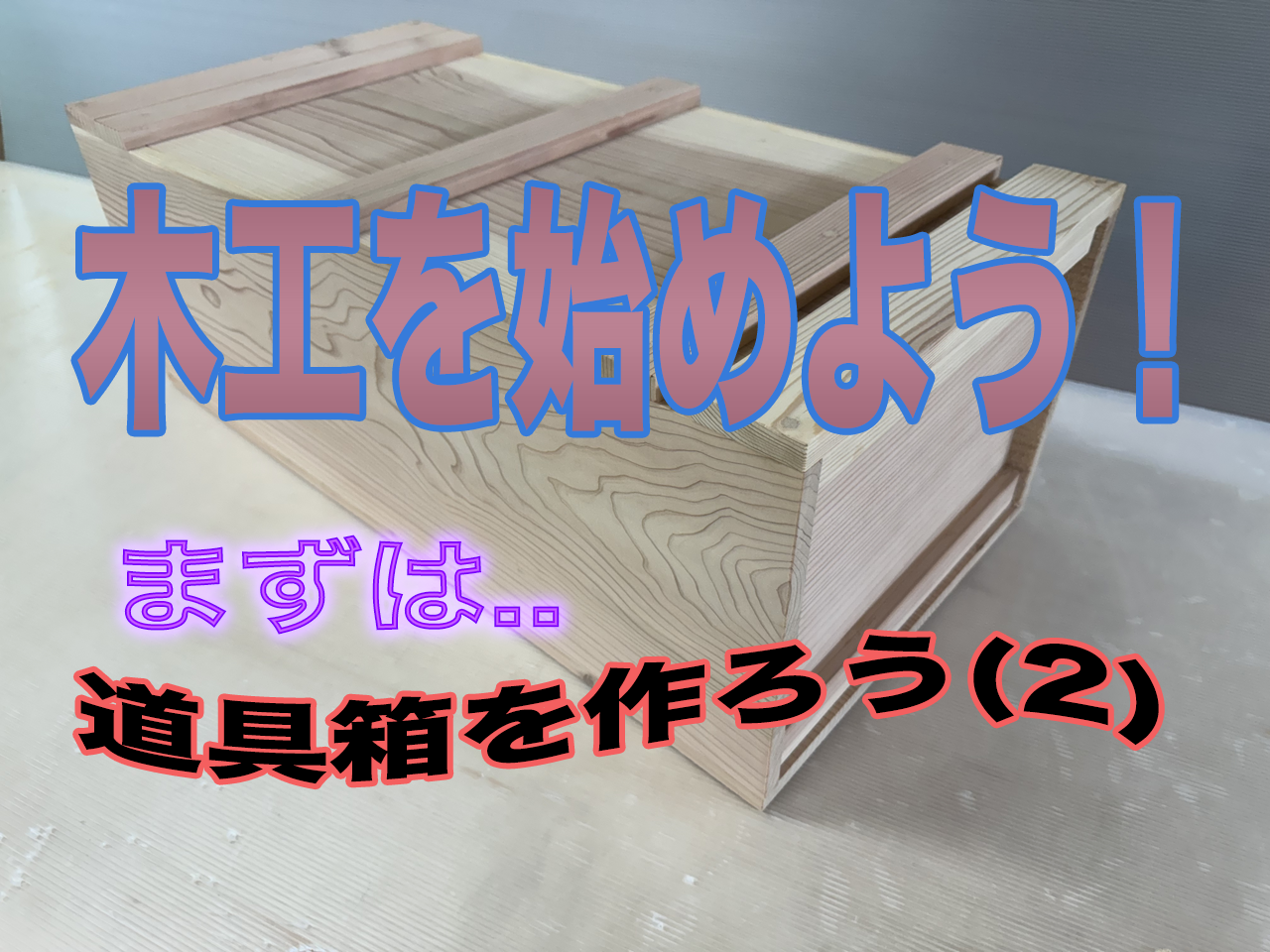

そこで今回からは、これらの道具を収納する「道具箱」を作っていこうと思います。

自分の道具を入れておくものですから、出来・不出来にこだわらず、今の自分の技術や工夫を最大限用いて、なんとか完成させましょう。

簡単な構造であることや直角・直線の加工だけですので、最初に挑戦する木工品としては、最適だと思われます。(納期も締め切りもありません。)

今回、爺の紹介する「大工道具箱」は、何十年も前に、尺寸単位で当時の棟梁から簡単な図面を書いてもらった寸法を基準にしています。

今の時代ですので、㎜(ミリメートル)で表記していきます。

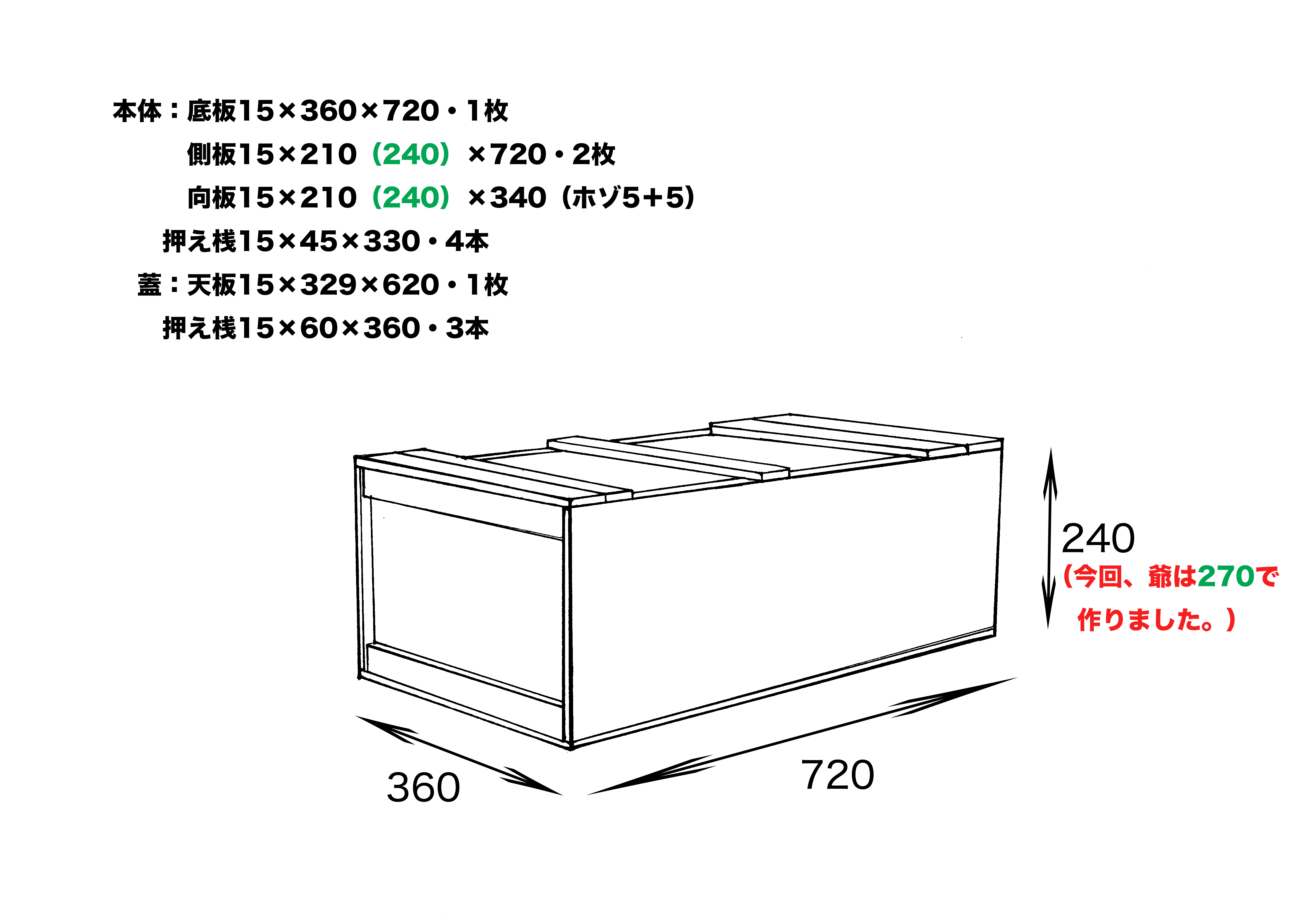

(全体見取り図と木取り寸法)

材料の手配(上図参照)

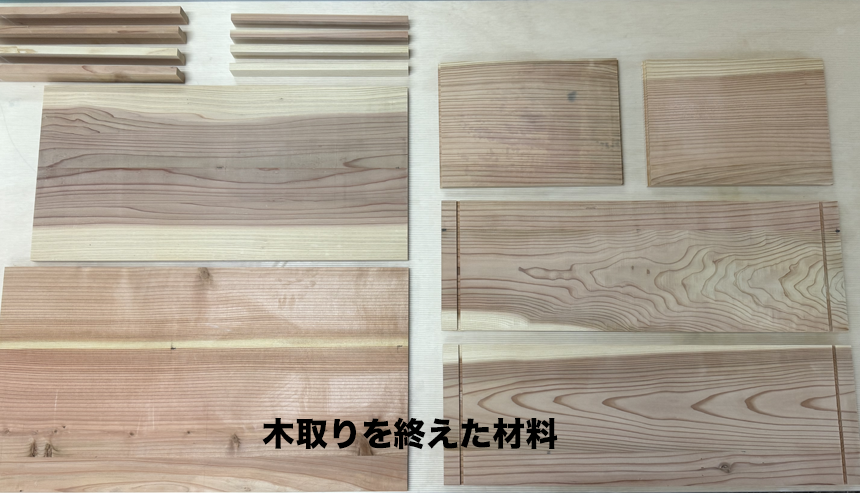

今回、爺の工房には何年も前からの「杉板」があったので、これで作ってみました。

材料については、自分で調達できるものであれば、何でも構わないと思います。

初心者で、厚みを一定にそろえるのが困難であれば、合板やランバーコアなどでもいいと思います。

寸法についても同様で、この寸法でなければならないとは思いません。

参考程度に考えていただければと思います。

ただ、昔からの寸法ですので、それなりに意味もあると思います。

手道具一式が収まるように考えられているものと思います。

差金や鋸(のこぎり)、鉋(かんな)、鑿(のみ)などが充分に収納できる寸法が、この寸法になっているものと考えられます。

爺の場合、今回は完成の外寸で 幅360㎜×高さ270㎜×長さ720㎜で作りました。

ただし、これは爺独自の使用用途があるためです。

本来の寸法は高さを240㎜(約8寸)で作っておけばいいと思います。

自分で作る時には、自分で図面を書いて、確認して寸法を決めてください。

爺は全ての材料厚みを15㎜で統一して作りました。

厚みは何ミリでもいいとは思いますが、やはりこの位の寸法が適当だと思います。

…その2へ続く

Let’s try!

【関連記事リンク】

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(1)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(2)」

「木工を始めよう! まず..道具箱を作ろう(3)」

コメント