電気カンナ(電動カンナ)とは

電気カンナ(電動カンナ)は(以下電気カンナと書きます)電気モーターの回転をカンナ軸に伝え、毎分一万数千回転という高速で回転させ、回転軸にセットされたカンナ刃で材料を削る仕組みになっています。

削られたカンナ屑はカンナ横から勢いよく排出されるので、使用後の掃除について配慮が必要です。

現在、刃幅は80㎜〜110㎜程度のものが多く販売されているようです。

実際にその位の刃幅のものが本体重量も軽く、一番使い勝手がいいと思います。

爺の工房では40年以上前に購入した電気カンナを使っています。

平カンナでは、刃幅120㎜・16.000rpmのものがふたつ。

刃幅156㎜で回転速度調整可(8.000〜15.000rpm)のものがひとつ。

さらに刃幅110㎜・15.000rpmの曲面カンナがひとつ、それぞれが今も現役で働いています。

電気平カンナの用途

電気カンナの用途は、材料面を削ることです。

「手鉋」(手カンナ)と違い、汗もかかずに簡単に削り出せます。

だからといって、一度にガツンと何㎜も削ることはお薦めしません。

精々0.5㎜程度ずつ(少しずつ)丁寧にゆっくりと直線をイメージして本体を操りましょう。

その方が仕上がりも美しくなりますし、電気カンナにとっても長持ちの秘訣となります。

図1 削り深さの調整ダイヤル(例)

電気カンナに限らずですが、ひとつの考え方として、加工物が大きければ工具を動かして使う。

逆に加工物が小さければ、工具を固定して、加工物を動かすことを考える。

実はこのことが木工の大原則となります。

加工物の、どのくらいが大きいのか、あるいは小さいのかはケースbyケースですが、考え方の基本として覚えておいて損はありません。

原木をカンナ掛けして美しくする・厚みを削る

無垢材を加工するには、原木(製材された板)を用いることがほとんどだと思います。

材料となる原木は、鋸で挽かれたものですので、当然のことながら、「鋸目」が残っているなど、美しい面では有りません。 そこで「カンナがけ」となるのですが、いきなり「手鉋」では時間ばかりが過ぎてしまいます。

本来であれば「手押しカンナ」があれば、楽に・早く・美しく削れるのですが、そんなに恵まれた環境の方は多くないと思われます。

そこで「電気カンナ」の出番となる訳です。

刃幅よりも狭い幅の材木であれば、一発で「平面出し」ができます。

この様に比較的幅の狭い「板」や「桟」、「柱」などの材料を削る時は、材料の木目に沿い(材木の縦方向に)、「電気カンナ」も縦方向に使います。

「逆目」の起きにくい方向をよく観察して「電気カンナ」を動かす方向を決めましょう。

幅広板の平面を出す

幅広板の平面を出すことは、けっこう大変な作業になります。

爺が木工房を立ち上げた頃には「脇床一式加工」の仕事があり、随分と助けていただいたものです。

今では床間のある家は、ほとんど見当たらなくなりました。

当時はまだそれがあり、床板・天袋板・地袋板・違い棚など、幅広無垢材一枚板の「平面出し」が、爺の貴重な収入源となったものでした。

収入を得ながら勉強(練習)をさせていただいたのですね。

テーブル天板の平面出しも苦にならないのは、当時の仕事のおかげだと思います。

ただし、現在では効率重視のため、「平面出し」は、ハンディルーター+治具や専用の機械で行っています。

さて、電気カンナで「幅広板の平面を出す」方法です。

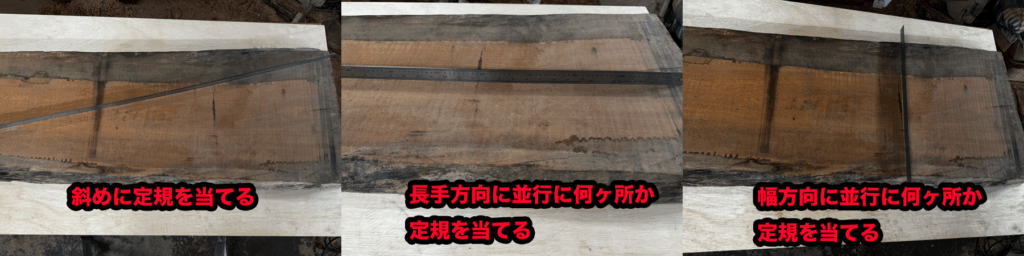

図2定規を当てる

図2左 加工板の斜めに定規を当てる。

図2中加工板の長手方向に並行に何ヶ所か定規を当てる。

図2右加工板の幅方向に並行に何ヶ所か定規を当てる。

1. 平面を出す板を作業台の上にセットします。

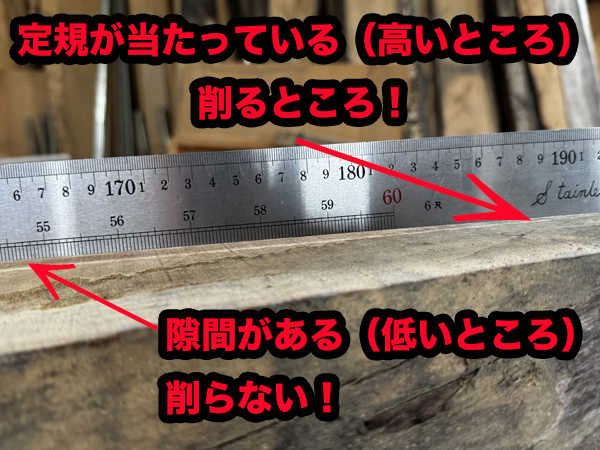

図3高低箇所を探す

2. 図2のように直線の出ている定規を縦・横・斜めに当ててみます。(図2では斜めに当てた状態です)その時に隙間の出来ているところは低いところなので、削らないようにします。逆に定規の当たっているところは高いので鉛筆などでその辺りに印をつけます。図3—参照–

3. 印のあるところを少しずつ電気カンナで横ズリして削り、全ての箇所が定規に付くようになるまで繰り返します。(横ズリするのは逆目がほとんど出ないことや一動作で端から端までカバーできるからです)

4. 定規を当てる順番は、まず「ねじれ」をとるために「斜め」から行います。加工板に対して「×」を書くように当ててみて、高いところを探り(図2の状態です)、高いところを電気カンナで削ります。

5. 「ねじれ」が取れたら次は材の縦方向に「=」のように何ヶ所か定規を当て、先ほど同様高いところに印をつけ、電気カンナで削ります。

6. 縦方向(長手方向)の平面が出たら、横(幅)方向も同様に何ヶ所か定規を当て、同様高いところに印をつけ、電気カンナで削ります。

7. 最後に2.でチェックをし、高いところがあれば電気カンナで削ります。

これで、平面は出たと思います。

焦らずに少しずつ修正していくのがコツです。

平面が出たら、手鉋やサンドペーパーで仕上げます。

メントリ(角面)をする

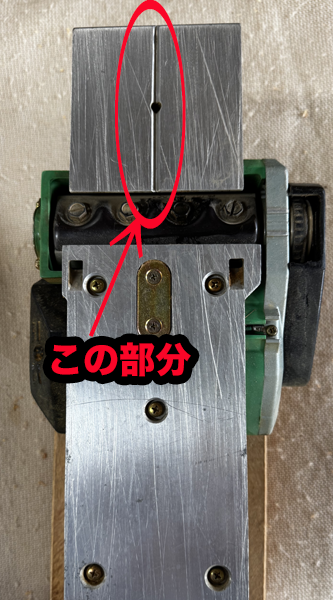

図4電気カンナの底「▲」部分

随分前になりますが、大工さんが小屋の修理をしている現場に居合わせたことがありました。

古くなった小屋の柱何本かの下部が腐れていて、その部分を取り除き、新しい柱を継ぎ足す仕事をしておられました。

新しく作った柱の「メントリ」はどうするのか?と見ていましたら、電気カンナの底にある溝を柱の角に当て、一気に四隅のメントリをされました。

–図4参照–カンナ底には「▲」部分

電気カンナの底には「▲」の溝が切ってあり、柱の角を当ててカンナを送れば、角面が一気にとれるのでした。

しかも一定の大きさ以上の角面にはなりません。(理由は考えてみてください)

電気カンナの正しい使い方かどうかは知りませんが、なるほど!と感心して見ていた記憶があります。

その他

電気カンナは基本的に「手押しカンナ」と同じです。

ですから、電気カンナを逆さに固定し、ガイド板を工夫することで小型の「手押しカンナ」として用いることができます。

もちろん刃幅に制約があり、幅広の材は不可ですが、時間と手間をかければ電気カンナを使い「ミニ手押しカンナ」を自作することも可能です。

実際に最近ではその用途のため、メーカー純正の治具(ジグ)も販売されています。

木工を趣味とするのであれば、自作で挑戦してみる価値は充分にあると思います。

図5 電気カンナの置き方

電気カンナの置き方ですが、「手鉋」同様に刃物を直接床に置くのは、どうかと思います。

特に電気カンナは高速で回転する刃物ですから、まだ回転しているのに床に置いてしまい「切れ刃」や「床」にキズを付けてしまうのはとても残念です。

回転していなくても、「切れ刃」の保護には気を配りたいものです。

そこで、電気カンナを置く時はちょっとした桟などに電気カンナの底前か底後ろをのせる習慣にしたいものです。–図5参照–

手鉋のように横にして置くことは形状の制約から困難だからです。

手鉋については過去記事「鉋(かんな)その1」の最後の部分

「今日のコツ」 を参考にしてください。

電気曲面カンナの用途

図6 電気曲面カンナ

図6は電気曲面カンナの一例です。

よく見ると機械の底が湾曲しているのが分かると思います。

椅子の座刳りなど、凹面を最初から手道具で加工するのは本当に大変な作業になります。

前記事「5月中旬までお休みします」にあった様な「椅子の座刳り」

や凹面のある器物を加工する際には電気曲面カンナがあるととても便利で効率的です。

電気カンナ刃の研ぎ方について

電気カンナ刃の研ぎ方は、カンナ本体に付属の「治具」と「砥石」を使えば、ほとんど苦もなく確かな研磨ができると思います。

「砥石」については過去記事「砥石(といし)について」を参照願います。

爺が実践している電気カンナ刃の研ぎ方としてのコツは、切れ刃の両端を直角にせず、ほんの少しだけ丸みを付けて研ぐことです。

理由は、特に刃幅より広い面で、何度か電気カンナをずらしながら削ると、カンナ境が、くっきりと残るからです。

実は「手鉋」でも爺は、同様に意識して刃の研磨をしています。

ちょっとした事ですが、皆さんにもお薦めします。

それではまた…

Let’s try!

コメント