組み立てについて

部品はちゃんと加工が出来たでしょうか?

仮組をして、ちゃんと各部が収まったでしょうか?

また、組み立ててからでは仕上げが困難な本体の内側の仕上げは、大丈夫でしょうか?

それぞれのチェックが完了したら、いよいよ組み立ての工程になります。

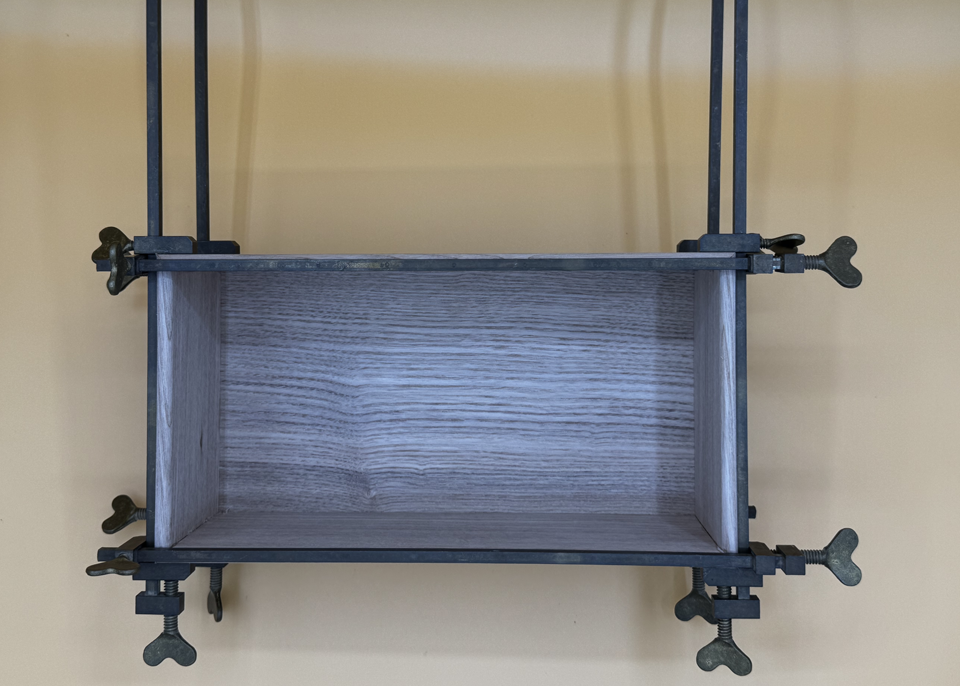

上の画像をご覧ください。

今回のティッシュBOXは、四方の角が「留め(45度)」になっているので、「はた金」で締め付ける時には、角の内側をよく見て長辺方向・短辺方向とも均等なチカラ加減が必要になります。

また、はた金やクランプが無い時には、大きいゴムバンド(大きい輪ゴム)を使うなど工夫することを考えてください。

ゴムバンドの利点は、締め付けるチカラを各辺のゴム張力で調整出来ることです。

ゴムバンドが均等に張っていることを感覚で4辺とも確認してください。

欠点は、バンドを掛ける時に不均等なチカラが入るので、接着剤の乾燥前(組み立て時)には瞬間で部品が跳ねることがあります。

解決方法として、手前と左右に桟を固定しておいてからゴムバンドを向こう側から掛ける方法があります。

画像では上下2本のゴムバンドを掛けてありますが、この場合、中央部分にもう一本(合計3本)掛けられれば、更に良いと思います。

はた金・クランプ・ゴムバンドなど どうしても用意出来なければ、養生テープを使って止めておく方法もあります。

ただ、この方法は圧迫力があるものでは無く、あくまでも押さえておく程度のものです。

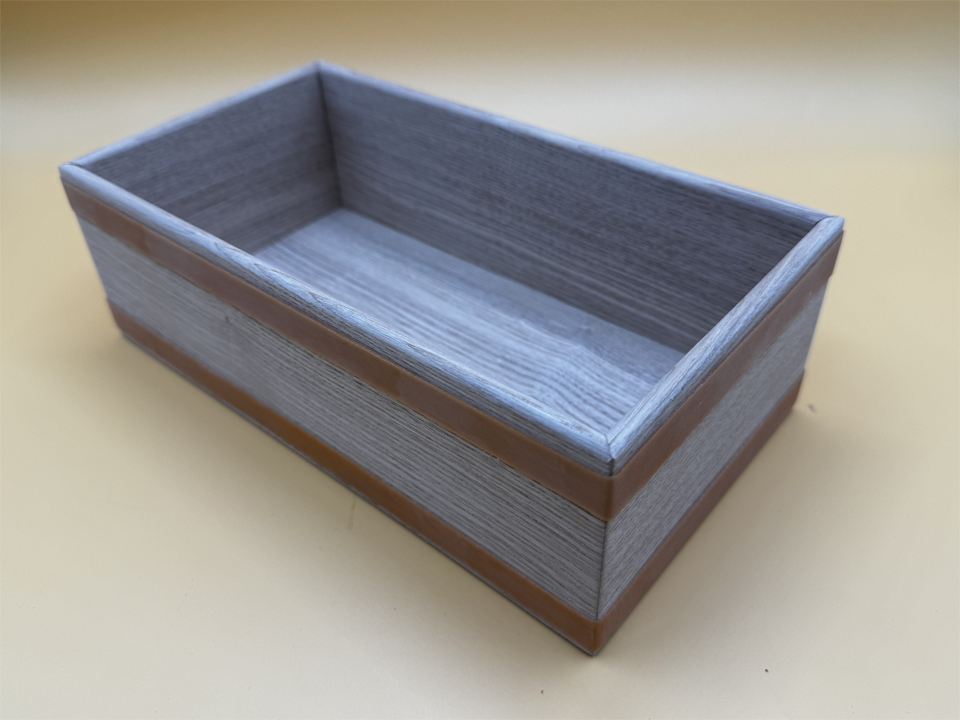

画像を参考にしてください。

左側が養生テープの使い方例で、右側が多角形用の締め道具例です。

接着剤は「木工ボンド」の使用が適当と考えますが、板厚が薄いこともあり、上記の方法でどうしても組み立てが困難な場合は、「木工ボンド」+「瞬間接着剤(木工用)」を併用する方法もあります。

「木工ボンド」だけとか、「瞬間接着剤(木工用)」だけでというのはおすすめ出来ません。

さて、なんとか組み立てが出来たら、接着剤が完全に乾燥してしまう前にやっておくことが二つあります。

はみ出した接着剤「木工ボンド」をよく拭き取っておく

これは、組み立て終わったら直ぐにやっておきましょう。

特に内側のボンドは綺麗に拭き取っておきましょう。

乾いた布切れ(ウエス)などで出来る限り取り除いておきましょう。

先に「仕上げが困難な本体の内側の仕上げ」をしておきましょうと書いていて、矛盾するようですが、乾いたウエスでも取りきれない木工ボンドは、水で濡らしてよく絞った濡れたウエスで取り切ってください。

乾くと透明になる木工ボンドですが、塗装をするとハッキリとシミのように目立つことになります。

組み立てそのものよりも時間と手間をかけてください。

直角の確認

もうひとつは四つの角、全ての直角の確認です。

正確な直角定規スコヤを使い直角の確認をしておきましょう。

肝心のティッシュが入らないとか、蓋が入らないとか、接着剤が固まってしまっては「後の祭り」です。

長辺・短辺の各々が正確に加工出来ていれば、対角どうしは同じ角度になっているはずです。

角の一つが直角より大きければ、対角も直角より大きくなっているはずです。

角の一方が直角よりも小さければ、他方も小さくなっているはずです。

もし、角度が直角になっていない時ですが、対角が90度より小さいものどうしを外側から斜めにクランプなどで広げるように締める方法があります。

ある程度正確な加工が出来ていれば、ちょっと癖をつけてやれば、四隅の角度は全て直角に収まると思います。

以上2点は、棚や箱物など直線直角のものを組み立てる時には、忘れずに早いタイミングで行う癖にしておきましょう。

仕上がりに雲泥の差がでます。

シンプル構造でも遊び心を

接着剤が完全に乾いたら、チギリを入れて接着強度を高めましょう。

「額縁を作ってみよう(4)」の記事にも書きましたが、イモハギのままですと、いつか簡単に外れてしまいます。

特に今回の様に板厚が薄いものは、当然のことながら接着面積が狭く、強い接着力は期待できません。

そこで、ヤトイザネを入れて補強しておきましょう。

額縁とは異なり、ティッシュboxは本体を見せるもの(もとのティッシュの外観を隠す役割)ですので、単なる補強では無く、異なる色の材料を使いチギリを入れ、ワンポイントの装飾としてみましょう。

今回は本体にタモ材をチギリにはケヤキ材を使い、色の違いを見せることにしました。

時間がある人は意匠として「杵型(ダブテール)」のチギリをいれても素敵だと思います。

蓋のデザインも含め、各人で工夫してみましょう。

完成

チギリも入れ、外側の面取りやペーパー仕上げを丁寧にしてみましょう。

今回も爺はオイルフィニッシュで仕上げてみました。

使い込むうちに、手触りや木の持つ質感が1番感じられると思います。

先にも書きましたが、全てをコピーするのでは無く、自分のオリジナルの工夫をして木工ライフ・DIYライフを楽しんでください。

いつか記事にアップしたいと思っていますが、デザインは寸法や形だけのものではありません。

格好つけて言うならば、「コンセプト」をデザインすることが大切だと思います。

そのような意味合いでは、今回の単純な構造のものは、単純でもそれはそれでいいでしょうし、逆にオリジナルの工夫を入れるところも多くあると思われます。

それでは、また。

Let’s try!

【関連記事サイト】

コメント