ティッシュBOXについて

今から20年以上前に「ティッシュペーパー」を入れておく箱を木で作れないか?との注文がありました。

当時は何でもやってみたかったので、二つ返事で了解をしましたが、市販のティッシュペーパーの大きさがマチマチで、しかも使い終わったティッシュを入れておくゴミ入れを付けるとか、テレビなどのリモコン入れも兼ねるなどの要求があり、余りにも多機能を追求しすぎ、お世辞にも良い出来とは言えないものになってしまったのでした。(失笑)

今回は、その経験から「自宅で使うシンプルなもの」をと思い、工房にあったタモの端材を使い、作ってみました。

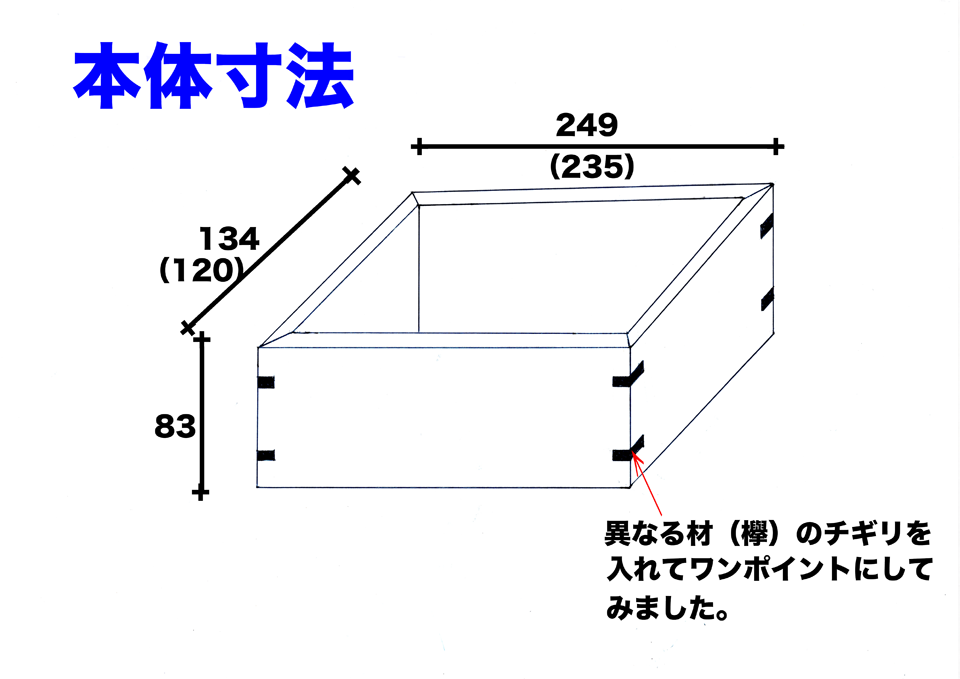

寸法・木取り・加工について

20年以上前のティッシュペーパーの箱の大きさはメーカーによって相当に差異があっただけでは無く、今市販されているものよりも高さが倍くらいありました。

おそらく流通の関係もあってのことだと思われますが、現在では一部のウェットティッシュや高級なティッシュ以外は、総じて小ぶりになっております。

そこで、現在流通している標準的なティッシュペーパーの大きさを…と思ったのですが、小ぶりになっただけで、これまた以前同様にメーカーにより微妙に大きさが違うのでした。

自宅用ですので、爺の家で普段使っている2種類のテッシュ箱の寸法を測ってみました。

A社のものは、縦・横・高さが111㎜×230㎜×60㎜でB社のものが116×228㎜×53㎜となっていて、現在でも規格統一にはなっていないことがわかりました。

そこで、それぞれ少し余裕をとることとし、内のり寸法を縦・横・高さが120㎜×235㎜×65㎜とし、高さは蓋と底を足したもので作ることにしました。

蓋・本体とも厚みはすべて7㎜です。

底板は厚さ4.5㎜とし、側板にそれぞれ深さ3.5㎜、幅4.5㎜の溝を切りしました。

溝の位置は側板の下端から4.5㎜から9㎜までのところです。

部品の寸法は

側板 長辺 7×83×249 2枚

短辺 7×83×134 2枚

天板 7×120(弱)×235(弱) 1枚 (落とし蓋として使います)

底板 4.5×127(呑み込み3.5)×242(呑み込み3.5)

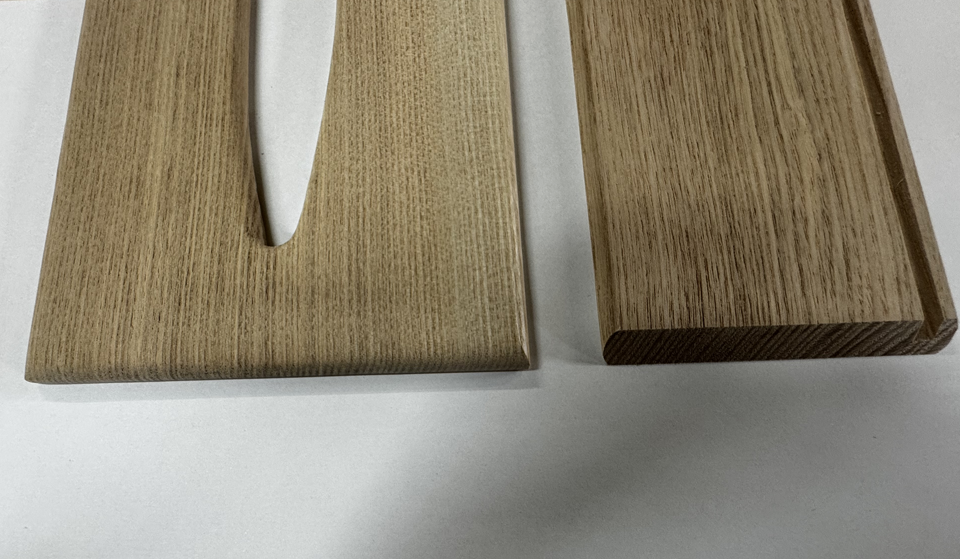

上図はそれぞれの部品を加工したものです。

左から側板 短辺2枚、長辺2枚、それぞれ内側から見たものです。

次が底板、最後が蓋(落とし蓋)です。

蓋の穴は適当に開けましたが、この箱のデザインの要になる所ですので、作ってみようと思われる方は是非オリジナルの穴を開けてみてください。

構造は簡単ですので、迷うことは無いと思います。

組み立て前の注意

今回のティッシュboxについては、組み立て前に押さえておく点がいくつかあります。

仮組

すべての部品を加工し終えたら、接着剤を使って組み立てする前に、チャンとそれぞれの部品が組み上がるかをチェックしておく必要があります。

仮組をすることで、寸法の誤りや加工の勘違いなど、ミスがあれば発見されることとなります。

接着してしまってから不具合を発見しても後の祭りです。

ここまで来ての失敗は、心が折れてしまうことが多いので、仮組の習慣をつけましょう。

今回の例では、底板がちゃんと収まる溝深になっているか?

側板の留め(45度)がすべての角でしっかり出来ているか?

などが要になると思います。

面取り+入り面取り

上図をご覧ください。

左側は落とし蓋ですが、上面は丸面をとってあります。

画像ではよく見えませんが、裏側は手にとっても痛く無いように、糸面をとってあります。

どんなところも面取りを忘れずにしましょう。(額縁を作ってみよう!(4)の今日のひとこと)を参照ください。

右側は側板です。

今回、上側は蓋同様に丸面をとり、底は角面にしました。

理由は底の接地面積を大きくしたいからです。

皆さんもそれぞれにコダワリを持つ様にしてください。

内側のペーパー仕上げ

組み立て前には、少なくとも内側の仕上げはしておかなくてはなりません。

後から仕上げようとしても、手間暇が膨大にかかりますし、思う様に美しく仕上がらないからです。

どんなものでも組み立て前には、後で仕上げの困難な内側はしっかりと仕上げておくことを忘れない様にしましょう。

以上をしっかりと確認してから組み立ての工程となります。

次回では、いよいよ組み立てです。

乞うご期待!

Let’s try!

コメント