蝶番の種類について

木工をやっていると金具を用いることが多々あります。

その中でも蝶番(ちょうつがい・hingeともいいます)は箱物と言われる食器棚・タンスなどの扉をつける時、箱などの蓋をつける時など用途は色々とあります。

今回は、木工でよく使う蝶番について説明します。

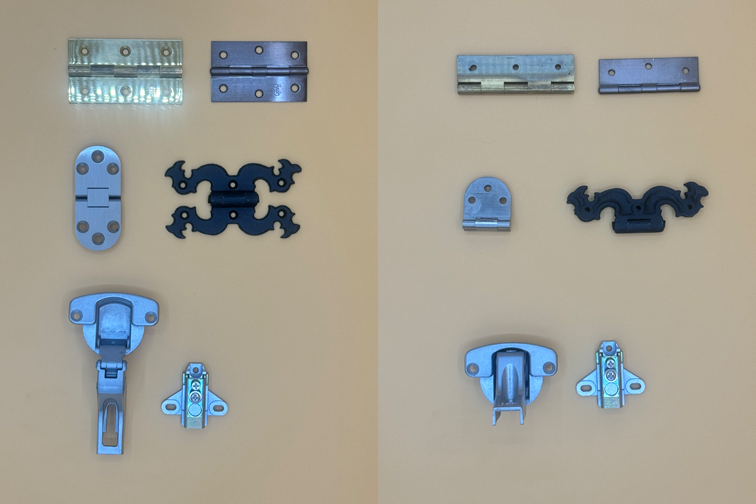

上の画像は木工で一般的によく使う蝶番です。

左側が開いた状態、右側は、それぞれ閉じた状態です。

蝶番は用途によって大きさ・材質・種類も多くありますが、爺の工房では大抵の場合これらの蝶番を使っています。

平蝶番(普通蝶番)上段のものです。

平蝶番は最も幅広く使われる丁番です。

私たちが丁番と聞いてイメージするのはこの蝶番だと思います。

軸を中心に2枚の羽根が動く様子はまさに蝶番と呼ぶのに相応しいと感じます。

扉などにそのまま直接取り付けることもできますが、軸厚みや羽根厚み分の隙間ができてしまいます。

せっかくなら、一手間かけ羽根部分を切り欠きピタリと隙間なく納まり蝶番位置も決まるように加工しましょう。(【丁番を使うコツについて】で後述します)

ミシン蝶番(ドロップ蝶番)中段左側のものです。

180°の開閉に使う蝶番となります。

一例として、ミシン台の作業天板をセットするなど、天板などを延長させて使う時に用います。

爺の工房では、過去にライティングビューロー(ライティングデスク)の天板の可動部分などで使いました。

この蝶番も羽根部分を切り欠くことが前提の蝶番です。

ピタリと隙間なく納まると、大変気持ちがいいものです。

アンティーク風蝶番(飾り蝶番)中段右側のものです。

家具本体や作品のデザインによっては、この蝶番を使うことで一味違う仕上がりになります。

これは一例ですが、様々なデザインのものが流通しているので、探してみるとお気に入りがみつかるかも知れません。

スライド蝶番(下段のものです)

開き扉の内側に取り付ける蝶番で、扉が閉まっている時には外側から見

えない蝶番です。

画像にある様に、本体と取り付け座金でセットになります。

キャッチ付きのものとそうで無いものがあり、キャッチ付きでしたら扉を閉じた時に扉を固定しておくマグネットは必要が無く、本体スペースもスッキリとします。

インセット・半かぶせ・全かぶせと三種類あります。

インセットとは、本体の内側に扉が入る構造のものです。

半かぶせとは本体構造(側板など)に半分ほど扉が外側にかぶさるものです。

全かぶせとは本体構(側板など)のほとんどに扉がかぶさり、本体構造(側板など)が扉の影になりほとんど見えなくなるものです。

スライド蝶番の1番便利なところは、取り付け位置が後から微調整できることです。

上図は、インセットのスライド丁番の施行例ですが、扉を取り付けてみて、不都合があれば、前後・左右・上下の微調整ができる一例です。

詳細については、メーカーのホームページなどで確認してください。

キャッチ付きか否か、インセットかかぶせか、扉厚はどうか等々の選択が必要な蝶番です。

その他の蝶番

蝶番にはその他にも種類があります。

・自在蝶番(自由蝶番)

西部劇でガンマンが酒場(ウエスタン・サルーン)を出入りする扉に付いているどちら側にも開くスイングドアと呼ばれるアレですね。

・面付け蝶番

仏壇の扉や寺社仏閣の扉などに使われている、在来の日本的な蝶番です。

西洋のアンティーク蝶番とは異なる魅力があると思います。

・ガラス蝶番

ガラスでできた扉を直接挟む蝶番です。

爺の工房では無垢材のショーケースを作った時に使ったことがあります。

ガラスの厚みや重量に配慮が必要です。

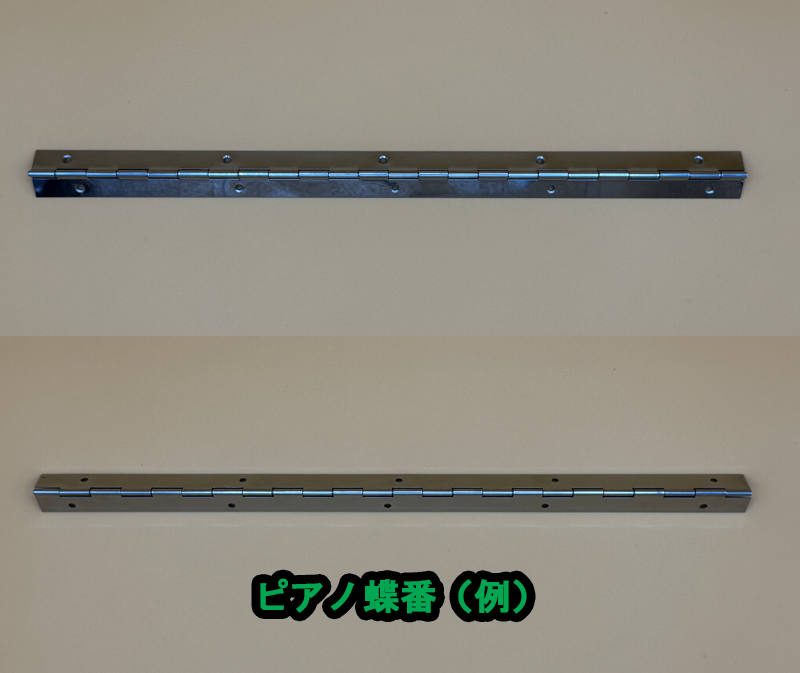

その他にも「フランス蝶番」「旗蝶番」「ぎぼし蝶番」「軸吊り蝶番」「隠し蝶番」「アングル蝶番」「ピアノ蝶番」など様々なものがあります。

何でもそうですが、良く研究して最も合うものを使うことが肝心です。

興味のある方は調査してみてください。

ピアノ丁番(例)

丁番を使うコツについて

蝶番には多くの種類があることは説明したとおりですが、なんといってもダントツで使用頻度が高いのは「平蝶番」になります。

この平蝶番を器物に取り付ける際には、いくつかのコツがあります。

単純にビスで取り付けると軸分の隙間ができることになります。

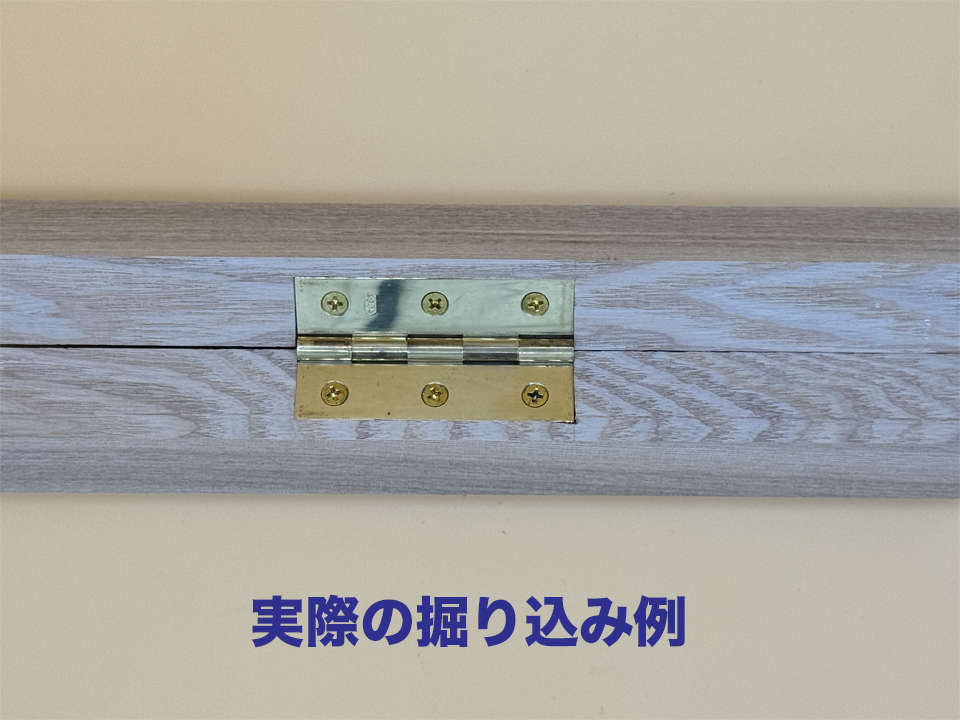

また、蝶番はその性格上 複数個で取り付けるため、微妙な位置ズレも起こりやすく「スライド蝶番」の様に後で微調整といかないので、可能であれば蝶番の掘り込みをすべきです。

きちっとした掘り込みができれば、位置ズレや隙間の心配は無く、仕上がりも美しくなります。

注意点は以下3点で、本日の要点となります。

・高さ位置については側板などの構造物位置と扉位置の関係で決まります。

※ 丁番にピッタリの「掘り込み」をすること

掘り込みの注意点は3点あります。

1. 丁番を正しい位置に置くこと

・正しい位置に蝶番の現物を当てます。

・爺は軸の中心を起点として羽根の幅としています。

そうすると外側からは蝶番の軸が半分だけ飛び出して見えることになります。

2. 正しい位置に蝶番の現物を当て、キチっと輪郭をけ引く(罫引く)(形)

・蝶番の輪郭を正確にトレースします。

現物を当てての罫引きですので間違いありません。

罫引く前には、本当に位置が正しいのか確認しましょう。

3. 丁番の厚みを正確に測り、深さは本体と扉側に1/2ずつ掘り込(深)

これが1番大切なコツになると思います。

平蝶番の構造上蝶番の厚みよりも深く掘り込みをすると扉が閉まらなくなります。

どうしてかという理由は平蝶番を良く観察して、考察してみてください。

自分で見つけた道理は身体が覚えることになり、失敗しなくなります。

実際は上図の例で言えば蝶番厚みが7㎜ですので、3.5㎜ずつの深さで掘り込み加工をし、鉋やペーパーで仕上げることで、ほんの少し浅めの掘り込みとなります。(その位、微妙で正確さの必要な作業です。)

※ ビス穴の位置は正確に予備穴をあけること

・掘り込みが終わった位置に蝶番をセットし、正確にビス穴の中心に予備穴をあける。

ほんの少しビス穴がズレただけでも、蝶番の位置は簡単に動いてしまいます。

爺はインパクトドライバー(電動工具)で予備穴をあける前に「四つ目ぎり」(手道具)できっちり中心となる位置に予備予備穴(笑)をあけています。

※ ビス(木ネジ)の選定をしっかりとすること

蝶番にはネジ穴がつけてあります。

このネジ穴にピッタリと合うネジ頭の大きさと形状のネジを使うことが大切です。

基本的には当然ですが「サラネジ」です。

「丸皿ネジ」「ナベネジ」「トラスネジ」などはネジ頭が干渉して蝶番が閉じません。

ネジ頭の大きさにも注意が必要です。

実際に使用する木ネジを蝶番に当ててみてください。

蝶番側の穴とピッタリの木ネジかどうかを判断してください。

当たり前ですが、扉厚や側板の厚みよりも長い木ネジは使えません。

短すぎる木ネジも強度が保てないので不適当です。

良く考え、良く観察しながら、蝶番使いの名人を目指しましょう!

Let’s try!

今日の1本(映画)002 「マーヴェリック」

原 題 Maverick

邦 題 マーヴェリック

配 給 ワーナー・ブラザーズ

公 開 1994年3月20日(アメリカ) 1994年8月13日(日本)

主な俳優 メル・ギブソン ジョディ・フォースター ジェームズ・ガーナー

自在蝶番の項目で西部劇について言及したので、思い出した映画があります。

西部劇には名作と呼ばれるタイトルも数多くあります。

なんでも観る爺ではありますが、西部劇とホラーは余り観ません。

この映画は所謂西部劇とは少し趣が違うのかも知れませんが、テンポの良さと洒落たセリフがあり、爺のお気に入り映画のひとつです。

スイングドアも出てきていないかもしれません。

メル・ギブソン演じるマーベリックとジョディ・フォースター演じるアナベルの騙し合いというか、掛け合いが快感でした。

この映画を思い出したのはセリフと言うより、「大切なものを一箇所にしない。」という考え方の例え話が良かったからです。

映画や演劇などで、気の利いたセリフの多くは、聖書かシェイクスピアからの引用だと聞いたことがあります。

真偽のほどは分かりませんが、そんなことがあるのかもしれないですね。

残念ながら気の利いたセリフは、いくら覚えていても実生活で使える場面はほとんどありません。

皆さんが感じるお気に入りのセリフはどのようなものでしょうか?

コメント