板のハギ合わせとは

木工をやっていて幅広の板が必要になることがよくあります。

何十年も前であれば少し代金を上乗せすることで、さほど苦労せずにある程度の幅の材料は入手できました。

残念ですが、最近ではいくらお金を積んでも、よほどタイミングが良く無いと幅広の材料をそこそこの価格で手にいれることが出来なくなってきました。

一枚板のテーブルを普通に加工していた時代が懐かしく思われます。

今では一枚板のテーブル天板は、材料代だけでも天文学的な値段になっています。

だからと言うわけではありませんが、「板ハギ」(板の幅を得るために、何枚かの板を接着すること)をすることが必要になってきます。

一部例外を除き、材木の長さを合わせることは、あまりありませんが、幅をハギ合わせる機会は多くあると思われます。

木材は原則的に「木表」側は縮み(凹)「、木裏」側は膨らむ(凸)性質があります。

乾燥が進んでいる材料でも、仕上がったものでも、この性質は根本的には無くなりません。

特に広葉樹の無垢材で、この傾向が強く出ます。

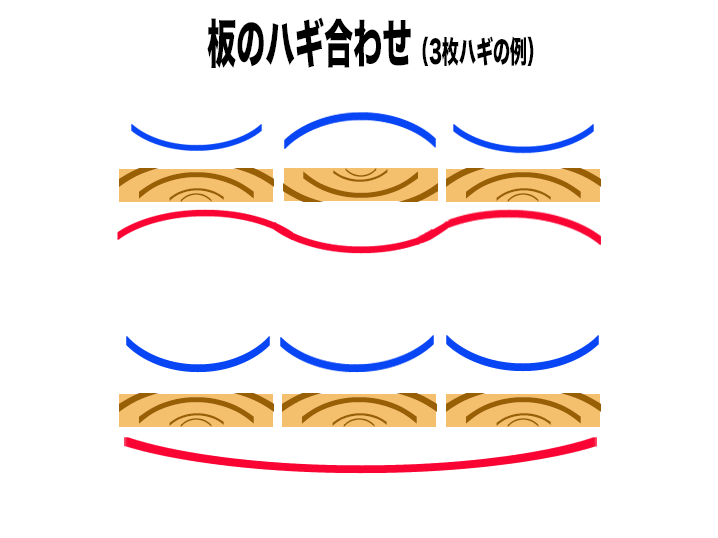

上図をご覧ください。

3枚ハギの例を木口方向から見た図になります。

青い線は、将来的にそれぞれの板、1枚1枚が動こうとする方向です。

その結果としてハギ合わせ後、全体が動こうとする方向を示したものが赤い線です。

つまり、「木表-木裏-木表」とハギ合わせた方が将来的に平面を保ち易いということです。

天板のハギ合わせの枚数ですが、2枚以外は3、5、7..と奇数枚数が良いと思います。

絶対とはいいませんが、爺の場合は、2枚ハギだったら「木表-木表」にハギ合わせます。

奇数枚数でしたら「「木表-木裏-木表…」と順番にします。

ハギ合わせについては以前の記事「踏み台を作ってみよう!(2)」で「板のハギ合わせについて」で言及しているので、覗いてみてください。

板のハギ合わせで、絶対にやらないで欲しいのは「イモハギ」と言われる接着剤だけによる方法です。

運良く、しばらくは接着面が剥がれなくても、安心できません。

時間経過により、「イモハギ」ではいつか必ず剥がれてくるものと思いましょう。

しっかりとした仕事を心がけ、習慣にしましょう!(自分に言っています(笑))

ハギ合わせで、なぜ「イモハギ」が良く無いのかという理由は、接着剤だけでくっついているものは、いつか剥がれるということと、接着面を大きくすることに加え、1方向では無く複数の方向からの「チカラ」に耐性を持たせるという意味があります。

過去の記事「額縁を作ってみよう!(4)」の組み立て後の作業も参照願います。

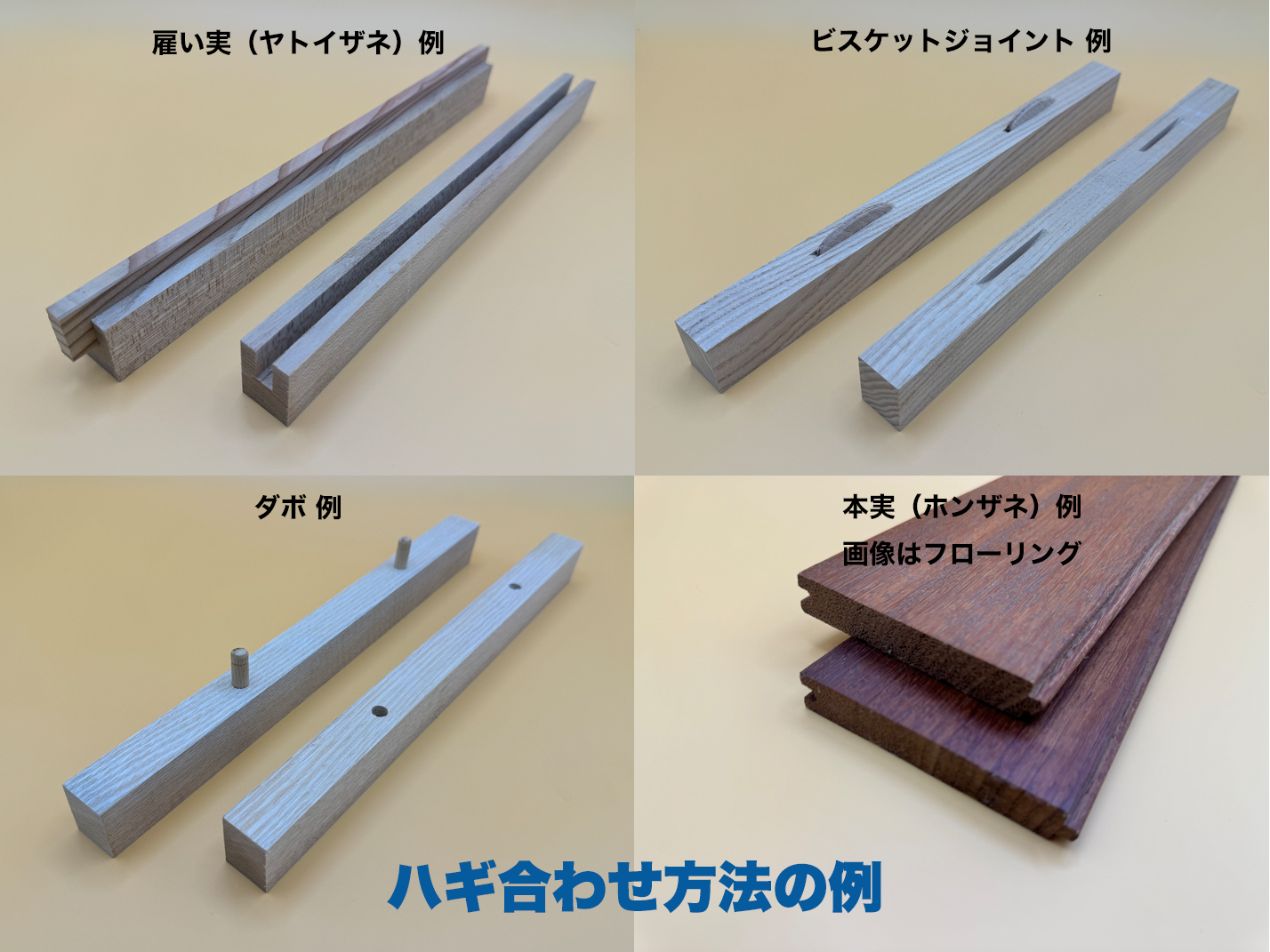

雇い実(ヤトイザネ)によるハギ合わせ

ヤトイザネは、接合する面どうしに一定幅の溝を切り、別の材料でその幅と溝深さに合わせた実「サネ」を作り、ハギ合わせるものです。

サネ幅の目安は、接合面の1/3程度です。

また、サネ幅はぴったりなものに仕上げ、溝深さよりもほんの少し小さめの寸法で作るのがコツです。

組み立て前には、忘れずに「サネ」の入り面をとりましょう。(これも大切なコツのひとつです)

接合面の端から端まで溝切りをするやり方もあれば、「隠し雇い実」と言われる溝を途中で止めておくやり方もあるので、その時に応じた方法を使ってください。

ビスケットジョイントによるハギ合わせ

ビスケットジョイントは、葉っぱ状の「ビスケットジョイナー」と言われるものを雇い実(ヤトイザネ)に使い、ハギ合わせる方法です。

ハギ合わせ面の加工は専用の「ジョイントカッター」という電動工具を使います。

「ジョイントカッター」と「ビスケットジョイナー」両方が必要になりますが、位置決めさえしっかりとできれば、比較的簡単に加工ができ、仕上がりも良いので、爺は結構頼りにしています。

「踏み台を作ってみよう」の記事中【板のハギ合わせについて】を参考にご覧ください。

ダボによるハギ合わせ

ダボによるハギ合わせ方法もあります。

ダボを使った穴埋めについては「初心者にも使える「釘締め」の使い方で、

説明していますが、その時とは異なり、ダボの長さの1/2より少し深めの穴をそれぞれの面に掘るのがポイントです。

理由はヤトイザネと同様です。

既製品のダボは、直径も長さもいくつか種類があります。

DIYショップなどで探してみてください。

ダボ・錐(キリ)のセットになっているものには、穴のセンターを出す小さな治具が付属しているものもあります。

これは大変便利ですので、最初に購入する時はオススメです。

本実(ホンザネ)・相杓り(アイジャクリ)などによるハギ合わせ

「ホンザネ」については、フローリングなどの床材などに見られる仕口(しくち)です。

板の一方に凸加工を施し、他方に凹加工をすることで、しっかりと結合させる方法です。

雇い実(ヤトイザネ)に比べ、本体を加工する関係で、幾分幅にロスが出る欠点がありますが、強度は強いのが長所です。

相杓り(アイジャクリ)は、板厚の半分ずつを切り欠き貼り合わせる仕口です。

これも雇い実(ヤトイザネ)と同様で、幅にロスが出る欠点があります。

どちらも大昔からある方法です。

その他にも「板の接ぎ(ハギ)合わせ」方法は幾つもありますが、今回はその代表的な手法をあげてみました。

適材適所という言葉がありますが、適手法適所(そんな言葉はナイ!)で試してください!

Let’s try!

コメント